《季利安計畫》(KLYWORKS)挑選編舞家尤里.季利安(Jiří Kylián) 四支短篇舞作《無名》(Anonymous)(2011)、《14分20秒》(14’20”)(2002)、《幸運餅乾》(Fortune Cookies)(2014)、《生日宴會》(Birth-Day)(2011)。這些短篇舞作的主旨(theme)均與生命叩問有關:記得/遺忘、時間/速度、死亡/出生、終結/孕育。為現年67歲編舞家自我省思與反芻,透過這些舞作,提出自身對於生命的看法。但必須警醒的是:叩問的同時亦容易落入「大哉問」的空泛與套式裡頭,當創作者無法提出沉潛於生命底層的剖析與哲思,這些如標籤式的生命命題,如何透過舞者的身體,去傳遞出肢體動作底下內在抽象思維,所包含隱藏的底蘊,亦是編舞家與舞者所要面對嚴苛的功課。

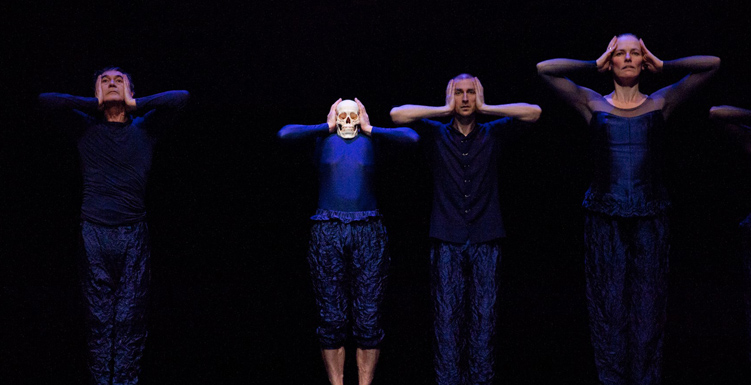

以2014年2月21日當晚,台灣國際藝術節世界首演的《幸運餅乾》為例。五位在季利安不同生涯階段多次合作的荷蘭舞蹈劇場(Netherlands Dance Theatre, NDT)舞者,以及舞者/編舞家麥可.舒馬赫(Michael Schumacher),伴隨著巴哈《郭德堡變奏曲》(Goldberg Variations)的音樂,輪番一一顯現表現自我、隨即隱沒在黯黑的背景之中。觀眾可視為生命的層層階段,不分男女老少,從出生到最終死亡的旅程中,所接受不同的試驗。突然在嚴肅哲理的音樂主題下,一下變奏成電子搖滾樂,甚至三位男舞者都戴上俗氣閃亮的長假髮,模擬通俗樂手的造型奮力搖擺,就在令人擔心季利安的「晚期風格」──為了挽留最後青春的尾巴,不向生命老化低頭,所作出即時行樂的表象時,真正的主題物件出現了──受小漢斯.霍爾拜因(Hans Holbein der Jüngere)畫作《大使們》影響的骷髏頭。

骷髏頭在畫作中是歪斜變形,須從外部特殊視角才得以看出,藏身在畫作桌面充滿著代表神聖與世俗的物件底下,此為畫家慣用的隱喻,在提醒世人死亡隨時都在無法迴避,只是你視而不見而已;《幸運餅乾》的骷髏頭是具體可見,它像是附著在身體內部、甚至凸起有如突變的腫瘤,最後甚至取而代之真實的頭顱。人與骷髏的互動使得這支舞作平添了戲耍的意味,難道季利安是要提醒大家,雖然死亡如背景布幕所投影出來,龐巨的老鷹張開羽翼的慢動作,從空而降攫奪獵物,但仍可以在這種恐怖平衡中感到小確幸,如在中式餐廳拿到的幸運餅乾內含的籤詩內,得到暫時的安慰。雖然有些荒謬無明,仍可以找到持續生存往前的動力?

接續的《無名》、《14分20秒》即使表現的形式不同,亦在某種程度,標記著對生命叩問的態度。《無名》兩名女舞者:其中一位為季利安長年愛侶兼編舞謬司的莎賓(Sabine Kupferberg),與另一名女舞者卡拉(Cora Bos-Kroese)身著金縷,埋身於層層金箔堆起的沙流裡,兩人如貝克特《Happy Days》的女主角埋入沙丘中,從頭至尾只能用頭、手來表達內在的呼喚。兩人動作整齊劃一,有如水中芭蕾選手繁複的手勢,仍可分別出兩人的獨特性與內在性格,季利安說:「這支作品在創作以及表演時的全然真誠坦率,可以帶領我們到一個彼此相互了解的境界,一個不受日常問題困擾的地方,一個不需要言語解釋的地方……」(節目單語),但同時季利安並不想讓觀眾耽溺於優美的動作手勢,與西班牙歌唱家Montserrat Figueras如泣如訴的聲音裡頭,中間穿插高頻如電鋸的噪音,充滿雜訊累格、扭曲變形的影像,一下讓觀眾疏離、一下進入,猶如內外世界拉扯的不斷詰問,既尋求外人的理解認同,卻又排拒他者靠近自己。

《14分20秒》是節錄完整版作品《27分52秒》(2002),差別不僅是在舞作時間的整個演出長度正是14分20秒,更是對於生命時間的再詮釋!季利安為四十歲以上資深舞者組成的荷蘭舞蹈劇場三團(NDTⅢ),將原先年輕舞者組成二團(NDTⅡ)的舞作濃縮,這不單只是原先作品的裁剪,亦是因應舞者生命歷練的不同,所展現舞作向度的延異。身體的感知具有流動不居、無以名狀的特質,如何將不可見的內在對生命感知修為的經驗,藉由自我的轉化(transformation),觸及到自身的超越與提昇,並將感受傳遞給觀眾。經由多種層次與揉合最後涵融成形,身體在舞台上表現性的可見(visible)/不可見(invisible),其中「速度」便是一個可以驗證的要素。

《生日宴會》(2011)試圖將舞台影像與舞蹈動作相結合。當影像錄製時,莫札特音樂以慢一倍的速度播放,舞者以正常速度跳舞,而等到正式播放時,音樂速度恢復正常,舞者動作變成了快了兩倍。這樣快動作的速度感與默劇或卓別林的電影影像風格相呼應,但兩種不同介面的相聯結真的交織出影像/身體/空間的多重意象嗎?這會不會斲喪到舞蹈內部身體的本質性而偏離太遠?

姑且不論這樣的表現手法是擴展與延續舞蹈空間與動作,以季利安自己的語言做檢證,與他提到創作過程的「精簡之法」(economy of means):「要得到最精華、最本質的東西是一項艱鉅的工作;不斷地去蕪才得以存菁。」(注)相違背,增加影像讓原本純粹的舞蹈本質起了變化,更形繁複。但是季利安在《生日宴會》所運用的影像手法,不僅和去年來台的柏林人民劇院導演法蘭克.卡斯多夫(Frank Castorf)作品《賭徒》,在舞台上以即時攝影來再現(represent)演員的表現(present)、並同時質疑劇場表演的真實性大相逕庭,季利安所使用的影像手法,被囿限於電影語彙的框架之中,反倒忘記身體的現場性與即時性是什麼?即使畫面再美、肢體被影像格式化搞得逗趣好笑,在在遠離了身體當下真實動作的特質,與劇場無法被影像所取代的一次性。這是我在《季利安計畫》中最不喜歡的一支舞碼,季利安想以狂歡嬉鬧輕盈如羽毛來烘托出死亡的重量,不僅失之平衡,並且整個視覺影像元素所呈現的耽美與浮誇,更讓所援引法蘭西斯.培根(Francis Bacon)的話:「我們出生,是為了死亡。」,所能蘊含一體兩面雙重的意涵,失去臨門一腳、直擊核心的叩關。

注:司徒嘉怡(2014)〈 季利安的身體美學──鎔鑄人性於純粹 提煉幽默與哲思〉,《表演藝術》No.254(2014.02),頁43。

《季利安計畫》

演出|季利安製作工坊(KLYWORKS)

時間|2014/02/21 19:30

地點|國家戲劇院