近年於新北市國際藝術村駐村的曼丁身體劇場,積極地以淡水古蹟與公共空間作為舞蹈的行動基地,透過教學和演出與當地民眾交流,如在淡水小白宮舉辦workshop、於海關碼頭戶外表演,而《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》則甄選淡水在地民眾,最後選出五位五十歲以上的淡水媽媽,與二十來歲的舞者們共同排練、演出。

《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》使用滬尾礮臺的三個空間:礮座遺跡平台、昏暗的室內甬道、戶外碎石地廣場。在第一個表演場域礮座遺跡平台上,穿著膚胎的舞者與穿著日常服裝的媽媽們,先是拉著觀眾跑跳轉圈玩遊戲問問題說掰掰,再相互形成不同的小圈圈,質疑被孤立的個人:「你是貼心的孩子嗎?」,我是、我不是、我是吧、他才不是、他是,對自我的認知因為群體的聲音開始模糊變化,觀眾作為外在於小圈圈的多數他者,有時也成為個體尋求認同的對象。爾後,平台上出現四個灰粉紅浴缸,躲在裡面的舞者形成自己的小世界,踏出浴缸的舞者則掛上標註「母」、「子」、「老闆」、「員工」等牌子,與淡水媽媽們以學運、抗爭、勞動權益為對話焦點,共同飾演當代台灣中的親子與勞雇關係。這個片段中,動作與語言多數時候是平行發展的,然而舞蹈並未作為語言的動詞、意義的反襯,語言的聲音也未能觸動身體的變化,於是我始終讀不到讓兩者平行的用意何在。另外,此片段仍是以子女、員工的視角去想像另一方的說詞,兩者也時常被調度為面對面的位置,顯然已被預設為對立的關係,卻不見雙方真正衝突的節點與脈絡,對世代的批判便因此流於刻板與平面。不過,樹上的蟬叫聲在兩者衝突時分莫名的高漲,倒也意外地增添不少張力與趣味。

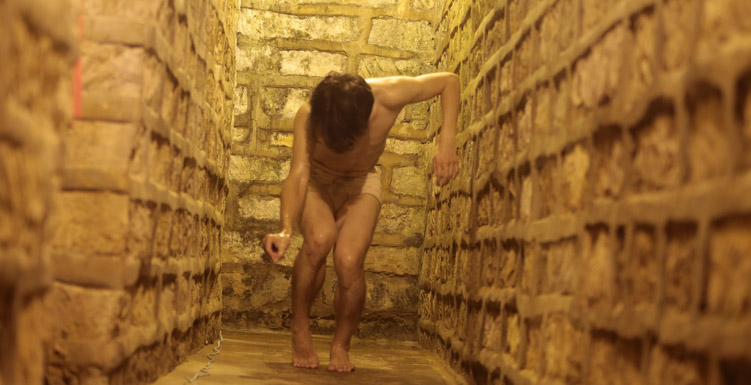

第二個表演場域則為室內甬道,這是一個屬於舞者的片段,在有鋼條、磚塊、電風扇與黃燈的空間中進行。此段與前段沒有明顯相關,唯一共通的是舞者仍在說話,但內容從世代議題轉變為詩意的語言:「它是一塊磚頭的粗糙與堅硬」、「岩石和星期三是同一種東西嗎?」、「意識是空間和時間—本體的情感 」......。在話語與身體之間,舞者的動作是綿密的、線條的、流暢的,氣息是下沉的、延長的、連續的,有些舞者具有張力與侵略性,有些舞者則精巧細緻,但整體而言並沒有出現如鋼條與磚塊般堅硬、突刺的力量,也沒有發生如風扇與燈泡般輕盈、跳躍、暈染等質地,舞者較是如緩緩流動的地下水或樹木的根,交叉錯落地移動與進出。如果說礮座平台擁有風的質地,這個甬道便富含土的質地,身體在此具有實在物質性的空間裡,便是如水一般地展現時間、空間、物質與肉身之間的細密流動性。

接著,演出來到了戶外碎石地廣場,這裡是舞者們與淡水媽媽們的交際舞會,兩方面無表情、有點機械化地在電子噪音中跳著交際舞。相較於平台上的遊戲,在這裡創作者似乎想藉由舞者與素人的舞蹈互動,試圖將專業訓練與日常素樸的身體並置呈現,並顯露出所謂的世代差異:「當不同生活的世代與階級碰撞時,將帶來不同意識的衝突、打破、對話與流動,所有這些發生將於不知不覺中潛移默化的影響我們周遭的環境,也是曼丁身體劇場嘗試以舞蹈創作對現在資本主義的社會用藝術作出回應。」【1】。然而,實際上所發生的,仍是舞者帶領著媽媽們、跳著跟舞者一樣的舞。在此,我的確看到雙方身體本就具有的異質性,但並未看到這個異質性背後脈絡的碰撞,以及兩者的互動產生出何種化學反應,故在呈現的結果上,也就只看到創作者將兩者放在一起、跳著一樣的舞、做著一樣的事。雖然兩方的動作質感不同,卻未能從此身體質地的差異中,開展出更多關於身體所具有的社會性圖像與風景,於是也就無法讀出創作者對於資本主義的回應在何處。

《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》與淡水媽媽們的合作,確實如演出論述中所言,開啟了在地民眾對身體的理解【2】,且從演出的相關報導中,也可看到透過舞蹈與排練,的確為忙於生活瑣事的媽媽與阿媽們,挖掘出女性在家庭角色之外的潛力與價值,甚至重拾自我年輕時的興趣,頗富性別實踐的意義與價值【3】。然而,看完演出後我的疑問是,這樣的身體與性別實踐方式,為什麼一定要在淡水?好像在不同地方也都可以做到這件事?如果今天換成臺中媽媽、屏東阿媽,似乎也是成立的。換言之,淡水媽媽與其他地方的媽媽有哪裡不一樣?在她們的生命故事裡,是否具有某種只屬於淡水的氣味與樣貌?或許,我更期待創作者能從淡水媽媽生活經驗的特殊性中,挖掘出屬於淡水的在地性,而能與都市化、全球化經驗豐厚的年輕舞者們,產生更多從身體出發的對話與火花。

註釋

1、截取自曼丁身體劇場《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》節目簡介。

2、《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》節目簡介提到,此次演出讓「一般民眾則更理解以身體創造的主體性與專業舞者背後的努力,最重要的每個人有了平等機會去接觸何謂身體的創造性與政治性」。

3、見ETtoday生活新聞,〈76歲阿嬤滬尾礮台跳現代舞 古蹟讓她想起舞廳年輕回憶〉, http://www.ettoday.net/news/20160907/771060.htm#ixzz4Kmc4RvOx。

《滬尾礮臺Man∞ Man演出行動》

演出|曼丁身體劇場

時間|2016/09/11 17:30

地點|淡水滬尾礮臺