文 許玉昕(2025年度專案評論人)

《前方有三岔路口》取材自京劇武戲的經典段子《三岔口》,結合馬戲表演者死亡事件,將暗夜裡的危機與死亡的事實並置,讓觀眾為武打橋段屏氣凝神,同時也被兇手與真相勾起疑心,好奇這兩個文本會以什麼樣的方式連結。不過,來自文本的懸疑感,在觀戲過程中逐漸被演員表演激起的困惑與專注取代。《三岔口》本就是高度依賴演員功底的劇碼,再者,本次演出裡文本被打散,與其他舞台上的元素位列同等重要的位置,劇情或對話並不具有統攝表演的主導性。正是在文本的退位這一立場明朗之後,觀眾對於「戲劇性」的期待,轉而被導向對於「劇場性」的思考。

一開場,客棧公告透過字幕投影在桌上,一名女子(劉廷芳飾)拉著音箱作為行李,稍坐片刻便離場。接著,一名男子(林益緣飾)端著蠟燭到客棧前,透過虛擬的身段做出敲窗及挖地等動作,投影字幕提示他要搜店。隨後,字幕補充交代《三岔口》的故事主軸:武丑和武生,「想要殺掉對方,又要信任對方」,並說文解字地爬梳「丑」這個字分別在古文、戲曲、時間方面的定義。

這一看似平行事件的開場,其實奠定了後續表演的主軸。首先,觀眾因劉廷芳的表演,接受了「音箱就是行李」、「位處於客棧」的設定,於是舞台空間被物件的象徵意義支撐起來。相對的,林益緣透過刺門、進門與搜店的動作,使空間隨著身體的「形狀」而成立。前者建立在物件與日常經驗的對應,後者則建立在戲曲藝術中人物動機與行動的連結。開場同時呈獻了兩種表演系統與舞台邏輯,表明了「差異」將是這場製作的核心。

演出以不同的角度切入差異這個母題。其一,一場對打既能演繹為劍拔駑張的敵意,也可以被轉化成關係的試探,或有默契的共舞。觀眾無法基於劇情設定來推測不同行為的意義,場上的「差異」也難以被直接歸類到既定的本質,而總是要在表演者行動後才能被辨識。種種台詞之外的表演細節都暗示了:差異不是基於某種同一的標準而被劃分出來,也不與行動主體綁定;差異總是在互動之中或是相遇後才得以被指認與命名。

此外,在武戲的段落中,兩位表演者有時會彷彿分身般同步做相同的動作,但在無預警的情況下,一起的默契瞬間被對峙的緊張取代,讓「一致」與「差異」間總是充滿張力。換言之,人物既試圖達到行動的一體性,又得謹慎面對差異帶來的威脅。武打因此不是零和的一次性事件,信任的倫理也不保證達到同一。正是在這些交手、對焦與轉化的不確定性裡,演員們開口說的第一句台詞顯得別具深意:「是誰?」【1】

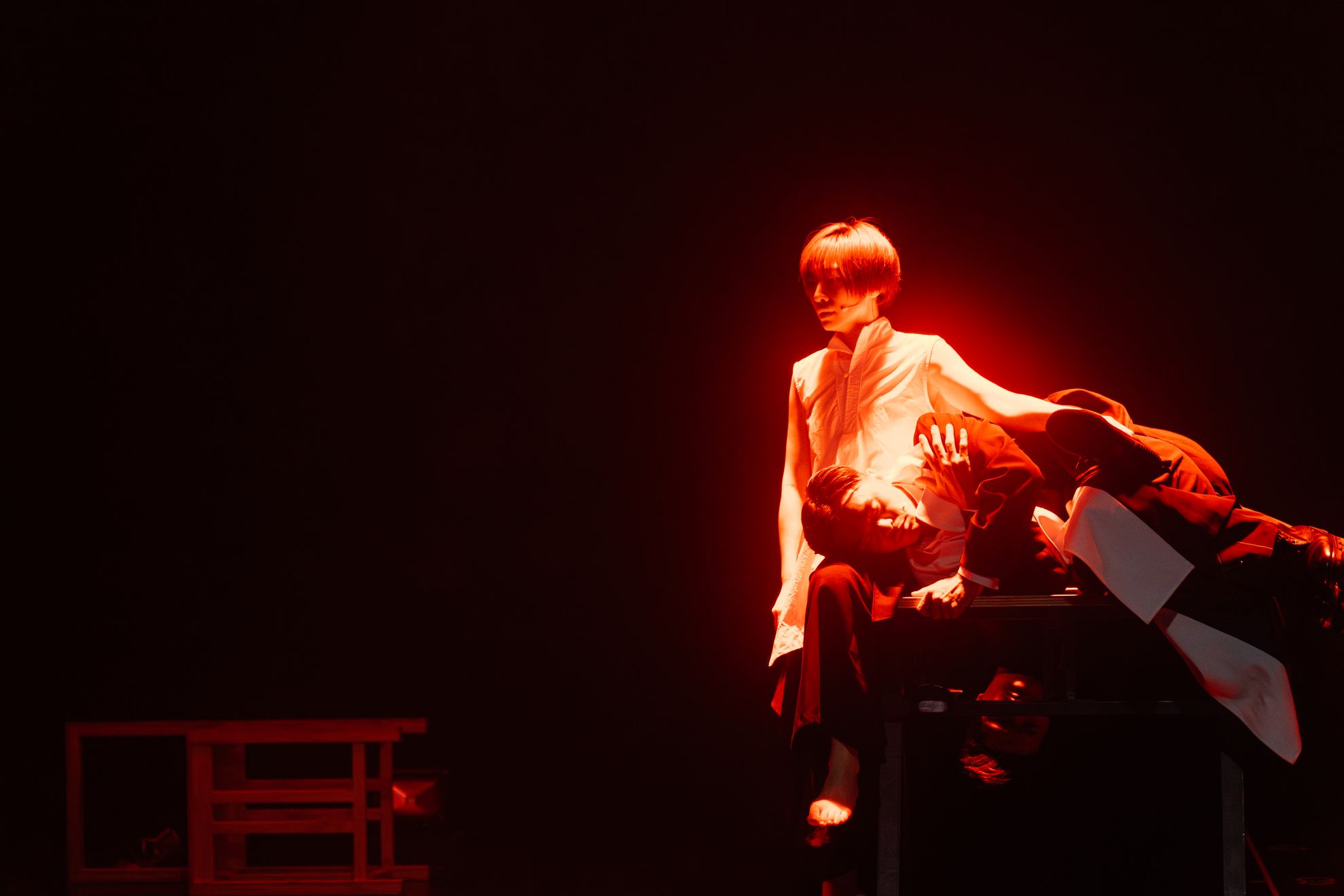

前方有三岔路口(合作社提供/攝影唐健哲)

本戲基本上區分了「文字」與「言說」兩種語言的呈現邏輯──投影文字提供背景資訊與提出概念,而言說與對話屬於具身的表演,攸關人物彼此間的互動。由此看來,演員開口的第一句台詞之於人物關係扮演重要的角色,但在此偏偏是一個沒有回答的問句,也就懸置了「誰」和「關係」的指涉。整場演出中人稱的切換與動作的不斷延異,讓「誰」的疑問被反覆提起卻始終懸而未決,後續台詞也一度以「我不確定」來回應。透過不正面處理「誰」的疑問(人物對彼此的疑問,以及觀眾對舞台上人物身份的困惑),這齣戲提出了一種可能性:在黑暗中識別彼此,「是誰?」與其說是要求定義,不如視為一個招呼,向各種未知及想像開啟。

換句話說,行動、合作與認同(人物之間,或是觀眾對於表演者),並不必然以確認身份為前提。放在這齣戲的創作脈絡來看,四位表演者雖然分別來自京劇、馬戲、現代戲劇等不同訓練系統,因各自的專業實踐而受邀同台,但這個製作反而試圖鬆動這些標籤,不讓表演者的身份預先決定形式,也不讓形式或風格(時常被等同為主創者的名片)主導演出的方向。當人物們爭論「是一張桌子,還是一個櫃檯」,以及透過不同行為來挪移物件的功能與意義,種種技藝的操演都指向一種關於「誰」的反思:角色與物件的個體性必須放在行動與關係中來認識,而不與命名-現身的邏輯綁定。

隨之而來的問題,是戲中練習過程「誰要配合誰」的爭議。馬戲表演者(林乘寬飾)練習拋接環時,樂師(魏子慕飾)以爵士鼓營造緊張氛圍;當拋接失誤,兩人便開始爭執究竟是樂師的節奏應配合表演者的動作,還是相反?如此這般反覆的爭議將「誰」的身份問題延伸到合作的權力角力。因節奏的落差導致表演失誤──小至接不到環,大至接不到人──責任要歸咎於誰?不過,戲中馬戲團命案的兇手始終沒有被確認,可見咎責在本戲裡不作為衝突的解方。舞台上的人們一次次地以「相信我」、「再試一次」來回應合作時的摩擦,一方面讓觀眾看到表演工作常見的協商過程,另一方面,「信任」的議題也正好扣回《三岔口》折子裡,因為敵我難辨,信任與相殺難以界定;不過這裡不同的是,正因敵我未明,信任反而被推到前景,作為差異衝突時的首要倫理。

在信任作為倫理的基礎之上,本戲進一步透過呈現不同數拍的方式,將節奏從背景抽離出來,並加以問題化。【2】具體來說,武打戲的雙方不只需要深厚的功底,還要在同一個節奏上,以輕巧的出擊、轉身、閃躲完成那些驚險的瞬間;馬戲雙人組拋接也需要兩人在準確的時間點伸出手,才能接住彼此。但尋找節奏不是為了表現出完整或和諧,而是正好相反,要在合作的同時努力把「可能對不上」的危險維持在一個臨界的縫隙,以持續吸引觀者投入。武戲與馬戲的技藝,以及《前方有三岔路口》這齣戲本身調度出的投入感與參與感,或許並不仰賴節奏的一致性或同一的調性,而是在共同行動的過程中保留甚至撐開縫隙,讓觀者著迷於縫隙的各種可能。

前方有三岔路口(合作社提供/攝影唐健哲)

劇尾女人生產,光線急劇閃爍,字幕在布簾上打上「一場地震,夜半丑時」。一方面,新生命伴隨著毀滅性的災難,暗示破壞/黑暗伴隨著重生的可能。另一方面,劇尾生產的場景呼應到一開場時,女人隱身白幕後哄娃娃的身影,讓結尾扣連回開頭,形成循環。從劇尾往回看,這場表演呈現出的時間就不只是「一個晚上過去了」的劇本時間。因為各種差異性與縫隙被保留了,或是在相遇後催生出更多差異,時間便從直線距離變化──劇情開頭走向劇情結尾,或是這個節拍過渡到下一個節拍之間的距離──開展出身體、語言、空間、物件、光、聲響之間多維的移動路徑。它不只是常見的「反線性」時序跳接而已。結尾到開頭的循環,是表演者們「在差異中尋找規則-建立節奏-共同行動的同時又催生差異」的創造性循環。

在劇情之外細小的時間切片內,演員的選擇──不論是角色間的轉換,或是舞台行動上的選擇──不斷被挑戰與重組。如果說京劇《三岔口》之所以精彩,在於武行的技藝與樂師密切搭配,調度出緊張與詼諧的節奏感,那麼本戲懸置可供遵循的節奏,恰恰是表演的火花所在。舞台上那些不斷蔓生、尚待指認又進入變化的身體,暗示了差異的相遇,可以不是以「1+1=2」為目標的多元文化馬賽克,而是透過相遇來鬆動既有的框架,讓尚待經驗的各種「矛盾」、「痛苦」與「喜悅」從節奏的縫隙萌生出來。【3】

值得注意的是,本戲探討劇場裡的信任與節奏問題,卻不採取戲中戲的典型後設戲劇手法;戲裡並沒有如導演或編劇那般主導與統合的角色,因此凸顯了表演者/行動者間信任與協商的迫切性。若延伸放到本屆戲曲夢工場的主題「革命」來看,本戲雖然沒有以革命事蹟或人物作為明確的劇情主題,但它處理的正是革命的根本命題之一──行動者的主體性,以及共同行動的倫理。在天亮之前,在明確劃分敵我之前,如何先不仰賴主導性的節奏,直面那些試探與疑問,並在信任帶來的自由與粉身碎骨的風險之間做出選擇?【4】劇中那些「我為什麼要相信你」的提問,或許也在問:若公共行動裡的信任不預先建立在身份確認或同一性的基礎之上,那革命所號召的行動者,以及所展望的新共同體可以如何被想像?

注解

1、「誰」一詞是《三岔口》劇本裡劉利華與任堂惠精彩武戲結束後的台詞(不同版本作「何人」或「什麼人」);在本次演出中,這句台詞同樣安排在武打後出現。不同的是,在這裡,它是整場戲第一句有聲音的台詞,因此格外耐人尋味。

2、這裡我把「節奏」定義為行動與時間的對應關係,而「節拍」指的是具體的時間點。

3、引自劇終女子的獨白。

4、本劇尾聲有一小段關於自由的討論,其中女子提到:「全然的信任,就是自由吧?」

《前方有三岔路口》

演出|合作社

時間|2025/09/13 19:30

地點|臺灣戲曲中心 多功能廳