節目未開場,進入百多年歷史的二鯤鯓砲臺(俗稱「億載金城」)稜堡內的觀眾們即可看到四處有穿著不明時代古裝的士兵巡邏;節目一開場,現場搭起的四面巨型螢幕上出現舞者以唐朝顏體楷書的運筆書寫著後秦時代楚漢相爭歷史文本的關鍵字眼,而且劇中的楚漢舞者與樂師在砲台城牆上的演出,均在現址留存的阿姆斯特朗後膛砲仿製品旁發生;諸多的歷史元素錯置的現象,讓我們察覺到本劇的目的遠非在於客觀歷史感的再現,而是讓進場的觀眾對所有的非當代因素所產生的主觀歷史感的多重想像,成為整體劇場內容的一部。

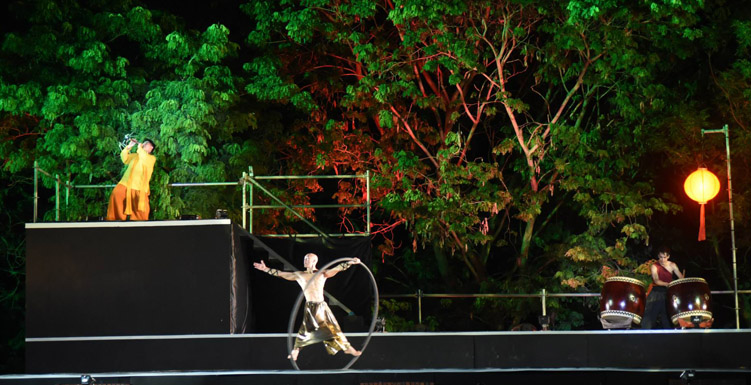

所有的演出元素,音樂,演員的肢體,燈光均設計在砲台的圍牆上,居高臨下地對在城內席地而坐的近三千名觀眾形成一個「準環繞劇場」的舞台效果。然而可能受限於經費或製作技術,真正做到環場效果的只有音樂與音響的部份,參與演出的采風樂坊與天鼓擊樂團的樂師與鼓師們在整個城廓的演奏位置與音響工程的設計,讓觀眾置身的聆賞區得到飽滿生動,份量十足的音場;演員與舞者的肢體展現,主要仍是在正面主舞台以及巨砲旁的圍牆上。

而且由於整個場地縱深過於廣大,擔任主要劇情演繹功能的演員及舞者又均位於高高在上的舞台(圍牆高度二米,主舞台又加高),所有細膩的肢體均因為距離太遠而無緣受到觀眾的仔細觀賞;應該作為附帶視覺效果的「旋舞炎」舞者,因表演的是火舞及旋轉立方體、旋轉鋼圈等新世代雜耍技藝,反而更容易在夜幕下的舞台得到很好的視覺突顯,而構成台下觀眾的第一層感官印象。

場內的四面巨型螢幕,在劇場的設計上顯然是個缺陷,既無法擔任切分鏡的功能,將遠處舞台上觀眾殷殷翹首的細緻演出特寫出來,螢幕上傳達的設計影像又多半失之粗糙與淺薄,即使只把它們視為有多媒體放映功能的大型舞台景片,與舞台上的劇情主軸均令人有各說各話的違和感。

利用古砲台遺址作為一個現成的戰爭歷史劇演出舞台,是個絕佳的點子,除了前述利用砲台完整的圍牆結構對場內觀眾形成一個環繞劇場的效果外,砲台建築因戰爭機能而形成的建築風格,如樸素的磚牆與高聳的城壘,對劇場的戰爭氣氛的形塑更是渾然天成,當擔任戰場上逃逸(或開小差)的士兵進入草地上的觀眾席與高聳城樓上的士兵對話時,戰場上物理空間的視野轉換,與戰場上小兵的非英雄觀點的敘事途徑,都引領觀眾對這場非真實的戰爭劇場進行身歷其境的介入;而觀眾搶著接城樓上士兵設下的紙飛機時,更是自發性地介入劇場,亦即介入了這場劇場中虛擬的戰爭,亦不由自主地稱職地扮演了平民百姓在所有戰爭中無知、耳語、盲從、躁動,而且無緣知與戰爭高層結構的黑頭黎庶角色,這堪稱是整齣劇場中最精采,最具豐富性的一段。

本劇可惜之處在於像這樣令人驚喜的歷史諧謔(history parody)橋段,想來只是為了強調與民眾的互動性而安插進來的元件(由演出中出現的手機QR-Code互動橋段可見一斑),而非出於有意識的劇場美學的整體經營。舞台上中重要演員的細膩肢體因為上述的技術性理由沒能完整地傳達給觀眾,而全劇對歷史與文學等考究不足的浮面與粗糙質感卻經由螢幕的呈現而放大。但令人覺得幸運的部份還有「楚漢相爭」的故事人人耳熟能詳,舞台與觀眾席間的隔閡因為觀眾對故事的超高熟稔程度而消弭殆盡;而且音樂製作頗有力度,透過精采的現場演奏,總算為整場演出標定一個聆賞美感的高度。

《十面埋伏》

演出|采風樂坊

時間|2015/06/27 19:30

地點|台南億載金城