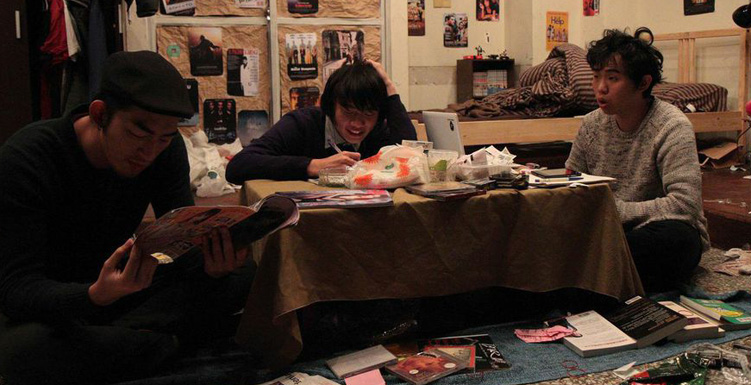

登上了三餘書店,在一個幾坪大的空間裡,牆上貼滿了許多具有時代標誌的影集小海報、床墊底下藏著數本色情雜誌,建立起男孩們一同生活的氛圍,而觀眾就依著演員的帶領進入了被稱為是《美國》的故事。

一剛開始的兄弟情誼是新鮮的,正當三位於劇場工作的夥伴苦思不出下一號作品時,一小段有默契的台語音樂劇讓人笑開懷,也讓一剛開始的僵持一掃而空,讓人期待著接下來的發展。

突發奇想並前去美國的弟弟,不知何故在異鄉死去。於是,哥哥前來整理遺物,也在整理的過程中與弟弟的朋友們、有些神經質的鄰居,一同翻出了他們對逝者的思念與過往情誼。

然而,看完了整齣戲之後,困惑便不斷湧出。這的確是一個令人容易印象深刻的劇本,但節奏時常中斷的導演手法、沒有情緒累積的演員,以及受限於場地的換場黑幕,都不斷成為讓觀眾入戲的阻力。首先,由於《美國》的過去與現在相互穿插,以「過去」的故事線來說,弟弟(李宗宸飾)及友人們(楊宗昇、彭琮硯 飾)三人的群戲中,明顯覺得飾演林森男的演員較能控制節奏,其他兩人雖作出了對應,動機卻不明顯,很難讓目光放在這兩人身上;以「現在」來說,前來整理和收拾殘局的哥哥(黃琦勝飾),更讓我對他的角色建立與流動感到疑惑。從對房間氣味的不適應到適應、面對弟弟朋友們的緊繃到獨自一人的放鬆、情緒的累積到最後的崩潰,一切都理所當然的不具說服力,最後的痛哭更讓我覺得莫名其妙。是劇本太精簡而沒有提及,還是角色的塑立沒有完全呢?戲中的亮點是有些神經質的鄰人女孩(李昕庭飾),偏差的狀態讓人眼睛為之一亮,角色習慣的演繹也令人莞爾,算是稍為讓人能喘口氣的片段。

導演節奏的掌握則是令人窒息,尤其是在「過去」的這條線上。弟弟與玩劇團的朋友們在幾處被切割的「過去」中,情誼並沒有太大的進展,而是不斷環繞在劇作家(弟弟)生不出劇本,三人窩在一個狹小房間裡感受著江郎才盡的苦悶當中,就算有了最後買便當的橋段,也無法有效的在觀眾心裡植入三個人的深厚情感。反觀「現在」的這條故事線中,鄰人的出現只是個瘋狂與理智的對比,還是所謂「正常人」的借鏡?森男的包紮又和整個故事有些什麼樣的關係?在這齣戲裡,沒有解答,也沒有提供觀眾釐清的脈絡,有的只剩一個多小時後的一頭霧水。

既然是正式製作售票演出,幕後人員的標準也應提高。換幕時,不斷卡住的黑幕令人啼笑皆非。還有幾次,當黑幕拉開之際,換景的工作人員還未完全退場,那麼,還有拉上黑幕的必要性嗎?

走出書店之際,腦中盤旋著。劇場,是一個做夢的地方,也是一個容易被夢驚醒的危險地帶。

《美國》

演出|狂徒劇團

時間|2015/01/25 14:30

地點|三餘書店