某日,跟朋友聊到,萬一殖民從沒發生過,我們的生活會是什麼樣子?

「我們算術用唱的,編織當作情歌;

還是會在森林吃buffet?反正,不管在哪裡都要跳舞。」

想像著自己的血液不曾沾染仇恨和悲傷,文明的過程、旅行、貿易和交流都能天真純粹,沒什麼暴力和副作用;這番想像並非要刻意忘記歷史的疤痕,而是現代生活的理想吧。或許還有點像是蒂摩爾古薪舞集藏在舞作底下的敘事:現在,在部落過生活,在部落煩惱。開場前,阿螞勒的歌聲邀請著觀眾,豁達中帶著喑咽,投影幕上是舞者們向部落長輩學習月桃編織的影像,現場,舞者穿梭在觀眾席,若是見到熟識的師長或觀眾就上前熱烈地分享手上的月桃莖,尋常聊天一般。其實,在我心裡隱隱作用一股渴望,想看見原住民議題總是帶著來自殖民,來自被遺忘的苦難,也許我的渴望不在認識這群人?

還有更多我不知道的吧,比方說,2013年的舞作《Umaq.烏瑪》,那種時尚的視覺經驗,黑紗澎澎裙襬層層疊疊,原來是支關於石板屋的舞作,訴說跟部落長輩相處的故事。其實部落離我們不遠,仍然存在於當下。眼前舞者唱著古調,呼喊著排灣語「anemaq(什麼)、makudja(怎麼了)」,他們的那個心事到底是什麼呢?讓我想到蒂摩爾古薪舞集的創作與行政團隊都在三地門部落裡上班,在那邊學著生活、工藝和歌唱,一年到頭要演好多場部落巡演「春落」,還要一面代表臺灣迎接世大運聖火;舞作《似不舞【s】》到處受邀演出,其實,舞團編制就算從節目單來看,也不過十多人。心事應該沒那麼難猜,回部落創作,又因創作一直要離家跑來跑去,忙碌奔波,可能差一點點就處在失衡邊緣,不過,身體越練,要說的話也越多。

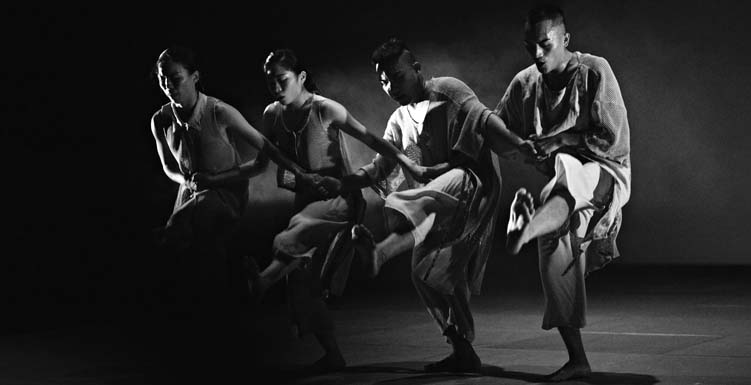

水源劇場偌大的舞台,就由四位舞者撐起,踩著標誌性的「四步舞」步伐,在整齊的律動裡開啟了每個舞者的吐納之流。我看著舞祖‧達卜拉旮茲率先在群體中拉出不同的速度感,搖擺的姿態充滿動物性能量;創團至今幾乎無役不與的許筑媛氣勢鋒利,纖長的肢體在空間中劃出一道道細緻光影;楊淨皓的歌聲劃破天際,也許和他調配呼吸的方式有關,顯得渾身是勁,無聲呢喃也異常動人;新團員蒙慈恩鬆動的身體,能讓每一股動力的都放射巨大的能量。他們依然在空中畫圓,但不像是去年的舞作《在一起》以圓為主題尋找與遠渡重洋的身體相遇的可能;而這次除了常見彈跳帶出的垂直律動感外,利用更多脊椎和肩胛發動汩汩橫向的動力,延伸至肩膀、手臂、手腕到手掌震動、劃圓,動力巧妙地扣住了月桃編織的手藝主題,也在古調的吟唱和無聲囈語之間,緊緊地掐入一層隱藏在心底的劇烈情感。

舞者奮力奔逐、支撐、拉扯與衝突,到逐漸疲軟而弛放,最後我呆望著瞬間落下四堆月桃葉蓋住倒地的舞者,想著剛才他們如何煩惱,為何酒醉,又為何開懷K歌?也許他們無意帶我們走入部落,而要我們看見現代的部落生活不全然被苦難歷史籠罩,還有屬於當下的煩惱。舞台上的月桃葉並非表徵身分的符號,而是一種生活分享,撥開月桃莖,包裹著層層說不出口的心事,就在編織的過程中壓抑收起,或許藏進身體的心事,能在劇烈聲響和散射能量的動作當中得到釋放,最後成為一種酒醉般的身體,和著古調、和著經典山地情歌《冷冷的心上人》。蒂摩爾古薪舞集從解構傳統舞蹈開始,掌握了自己的創作語言,讓舞者展現各自身體風格,一起在三地門部落裡跳著生活和理想的弔詭,跳著價值和情感的矛盾,就在部落裡。

《Varhung~心事誰人知》

演出|蒂摩爾古薪舞集

時間|2017/11/03 19:30

地點|台北市水源劇場