演出:蒂摩爾古薪舞集

時間:2017/11/19 14:30

地點:屏東藝術館

文 徐瑋瑩(特約評論人)

心事誰人知?這獨白自問的話語,開口說時,既不冀求聽者能夠同理體會,說者也糾結於不知道從何說起、如何表達內心深沈複雜的情感。因為,你不是我!如果同個文化圈的人際溝通處處充斥著誤認與懷疑,那麼,跨文化間的溝通與同理就更具挑戰性了。心事誰人知?這句話由堅持以排灣文化為主體創作的蒂摩爾古薪舞集說出,我認為是再貼切不過了。當台下觀者多非排灣族觀眾,對排灣文化不熟悉、沒經驗的背景下,我們如何能懂舞團所要呈現的部落文化、感受其中的趣味與創意?

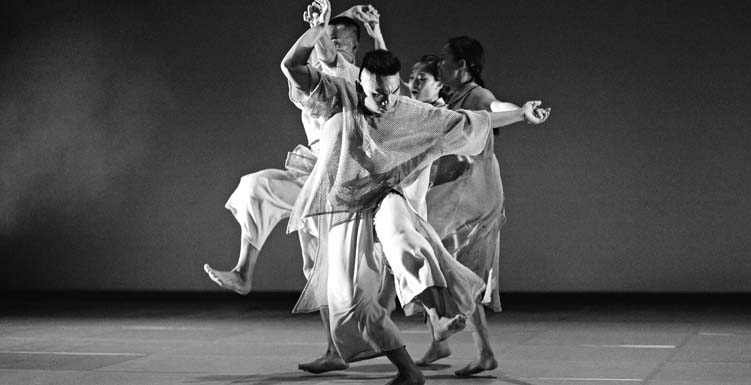

蒂摩爾古薪舞集面對的挑戰是如何在保有排灣文化為主體的同時,也能迎合現代化表演藝術的品味,並讓台下眾多非原民的觀眾有所感受。近十年來舞團努力汲取排灣文化、儀式、傳說為創作展演題材,然而我總覺得作品太刻意並置當代舞蹈與部落文化,反倒凸顯兩者的對比與張力;而太規矩、太多精心設計的舞蹈動作,似乎離樸素卻絢爛的部落生活愈來愈遠。這次蒂摩爾古薪舞集轉向了,舞者們依然盡力舞著,卻不在舞台上努力表演以證明自己的文化血緣,因為他/她們已在其中。於是,舞作中得以自在且自信的呈現出部落生活樣貌——歌舞、喝酒與嬉戲打鬧,這些看似瑣碎不登大雅之堂的日常現象。

在左右踏踩的微醺狀態中,舞者引領觀眾一窺閉鎖深藏的心事陰霾。然而,舞作不在吐露特定的故事情節或深藏於心的秘密;而是製造出一種介於現實與虛幻的中介過渡。酒精催化下的微醺狀態,像是部落儀式進行中的中介狀態,在恍惚朦朧中,人可以超越肉體與時間的存在,穿梭於時空中,連接遙遠的過去、投身未知的未來。在微醺的精神狀態下,理智退位卸下防禦,內心情感便不自主的外溢。恍惚朦朧中,舞者有時爆發內在強烈的憤怒,有時退回到襁褓無憂的狀態,有時藉由玩笑抒發不滿、藉由歌唱遺忘創傷。嘻笑打鬧、發洩不滿、嚴肅儀式、群體共憤,在微醺中碎片化的交織展現。恍惚的狀態是通往各種記憶與情感的捷徑,也是情緒發洩的安全保障,不但個人情緒得以無顧慮的發洩流淌,部落集體的創傷與世代間的記憶也透過舞者的身體一併流洩而出。沈重濃厚的抑鬱像似堆疊了好幾世代般,在怎樣都無法以自身微小的力量甩開與解決後,最終只能以嘻笑打鬧的方式暫時遺忘。因為是暫時,所以永遠得不到清理與療癒,只能是一種讓日子得以繼續過下去的方法。

舞作中不時出現四步舞的節奏與和著舞步的吟詠高唱,不論是步伐、舞蹈、歌唱都強烈有力,撞擊人心。部落的文化傳統不但是精神上的慰藉、寄託,是榮耀自身的來源,同時也是拋不掉的包袱,深深的織進個人的血肉精神中。排灣族的歷史記憶、流轉於世代間的創傷,也默默的隨著日常習作與歌舞,模糊卻沈重的被一代又一代學習與繼承。年輕世代的憂傷苦痛,雖有部分是屬於這個時代的,卻也累加過去未曾清理,甚至早已不在族人記憶的災難。層層堆疊的情緒,不知怎麼說,從何說起。舞者唱著1950、60年代的林班歌,那是當時原民青年受雇上山離家幾個月看管林地的歌,歌詞不但直白的表露出思鄉與寂寞的個人當下處境,旋律與語言還混雜著排灣、日本、中國的文化特徵。顯然,被殖民的歷史不只存在於記憶,且就在歌舞的當下,深深的鑲嵌在日常習作中成為部落文化的一部份。

在微醺的深夜、恍惚的存在下,舞者(族人)們藉由嘻笑打鬧忘記悲傷,藉由高歌低吟抒發哀痛。然而,卻連歌唱都不自主的唱出殖民者的語言。心事的複雜與難以啟口、傾訴,不是原民的我雖然無法感同身受,卻也能在模擬想像中紅了眼眶。

舞作結束前,月桃莖從天而下淹沒了終於得以休息的舞者。這是舞者終於得以回到部落母親的懷抱?還是一代又一代的傷痛終將以心事誰能知的方式被隱藏,只留下部落文化的象徵物——樸素潔淨的月桃莖?

《Varhung~心事誰人知》

演出|

時間|

地點|