也許,這個作品跟死有關係。通過作品我們看到一個世界化了的語境在重覆中彌散著死亡的氣味,重覆的動作讓身體的勞動蓄積無法轉換為身體型態的形塑力,而內在的閉鎖性也漸形成這個作品的主體,所以重覆動作的節奏感根本上是跟身體與世界/自然的脫鉤,無論表演者身體行動表現的動或靜,如:表演者的雙手上揚或繞行圓場,甚而單腳提起的站立,都因時間漸次的被鏤空而風化為凝固的姿態而已,機械化般單純反覆的動作,看似被宿命的陰影遮蔽,時間拉出一條走向死亡的動線,而身體反在這种無意味中顯現出它具有繼續撐著的生命力。

這種身體在生與死兩端拉扯的理性功能,在作品極簡的視覺佈署所打造的平面世界,觀眾聽到的是在相互溝通困難下純粹自身的語言,甚而是一種神秘語言,但這根本無法解決人與人之間的和解,更無法解決人與世界/自然的和解。原本貝克特在原著中更為激進地在表達這種溝通不可能性之現代性,在柳春春社這個作品實已「超克」貝克特在原著中的無身體造成溝通的不可能性,更直指了即使有身體卻自陷行為不能的牢籠,似乎更為折射出導演作為小兒麻痺症者受支配的身體在感應一種行動能量時,他使他損壞的身/主體在溝通的協調上,自身移位成為他者即為地獄的精神觀照,但這種精神觀照太過荒謬,遂變成了身體動能撐起的是一個無法超越內在閉鎖的「死」之世界。

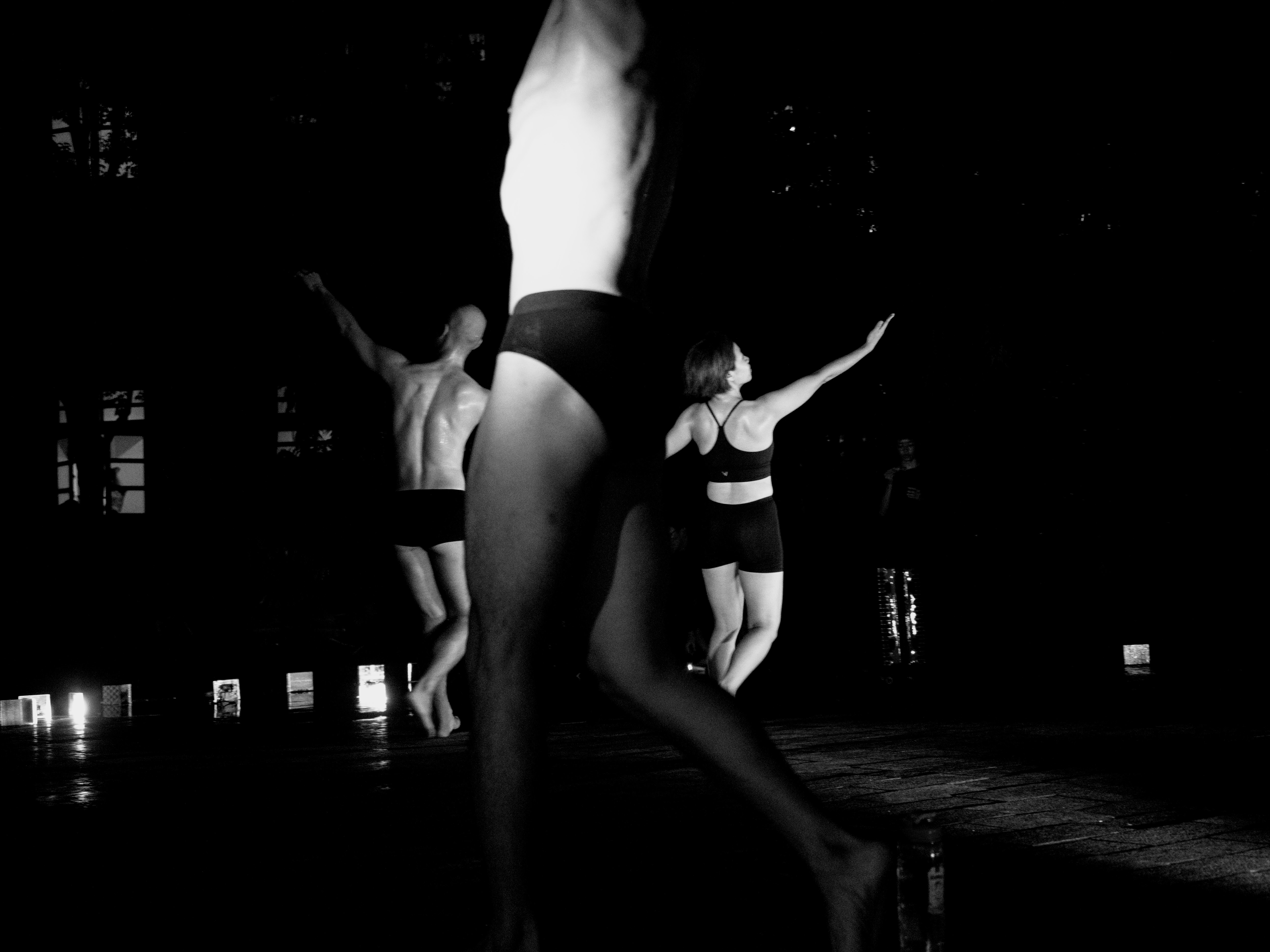

手與足所意味這種身體型態學的現代主義,在身體損壞者對於講究效力的資本主義能創造積極性的身體機能而言,相對損壞身體「無─秩序」或「無─形式」的行動,卻能產生對「權力─支配關係」的顛覆,這套由資本主義制度化生成的排除系統,正反映一個無法超越內在閉鎖的「死」之世界。我們在這個作品看到從皮膚滲泌出汗漬的有機性肉體,與機械裝置般凝固的身體行動,兩者合一建構出的皮膚修辭學。我們可以感受到表演者反覆繞圈的專注,竟然這樣無怨無悔的反覆繞著,而積壓出一股從孤獨感而滲泌出悲劇的意味,燈/月光下熠熠發亮的皮膚汗漬投射出一具活生生的肉體在行動。

因此,可以說這個世界是活著的「肉」所構成的,薛西弗斯把不斷滾下山的巨石、不斷地推上山,他被神所詛咒的是推動石頭的肉體,若這是內在心靈閉鎖的價值核心,我們就知道除了皮膚上的汗漬,其餘都只是外殼。我們從皮膚的汗漬在虛無的動作下,遠視到時間性被稀釋化後終至消失,也可以近觀到因為這種荒謬而變形的平面空間,都有可能因汗漬而獲得救贖,這是一個身體呈現死亡的過程,但導演想要讓自己更相信這是一個死亡呈現身體存在的預言。作場的周圍是日據時代建造的巴洛可花園,這是日本「脫亞入歐」留存至今的遺址,把自然裝飾成一座詩意的花園,殖民現代性如同花園裡希臘風的身體雕像,跟現場表演者汗漬的皮膚形成一種不對稱的貫通感,甚而交相倒影覆蓋成為一則陰鬱的歷史記憶。

在表演進行的途中,或會注意到場邊有人捧著一條水管往表演平台噴水,或高或低、或大或小,與平台上表演者重覆動作的節奏感造成某種十分堅實的疏葛感,在這個場域所盛納的行為、皮膚、孤獨或雕像……等,都跟噴水一樣在証明一切不在場的疏離感,這也維持住柳春春社導演鄭志忠個人一貫殊異性的作者論風格。

《Play》

演出|柳春春劇社(玉泉小隊)

時間|2020/08/22 19:30、2020/08/29 14:30

地點|松山文創園區巴洛克花園