文 張宗坤(2024年度專案評論人)

四把椅子劇團翻譯、改編並演出的臺灣版《太陽》,自新冠肺炎大流行剛退去的當前,向下續寫了近未來的新公衛危機,在對未來世界的猜想中,側繪與抨擊了今日世界。儘管多數論者與劇團本身,都將之歸入科幻作品常見的「反烏托邦」子類型,但這也正是最令人好奇,也最值得介入批評之處:究竟本劇探討的核心命題究竟是什麼?

隔離性社會構造:理解的(不)可能

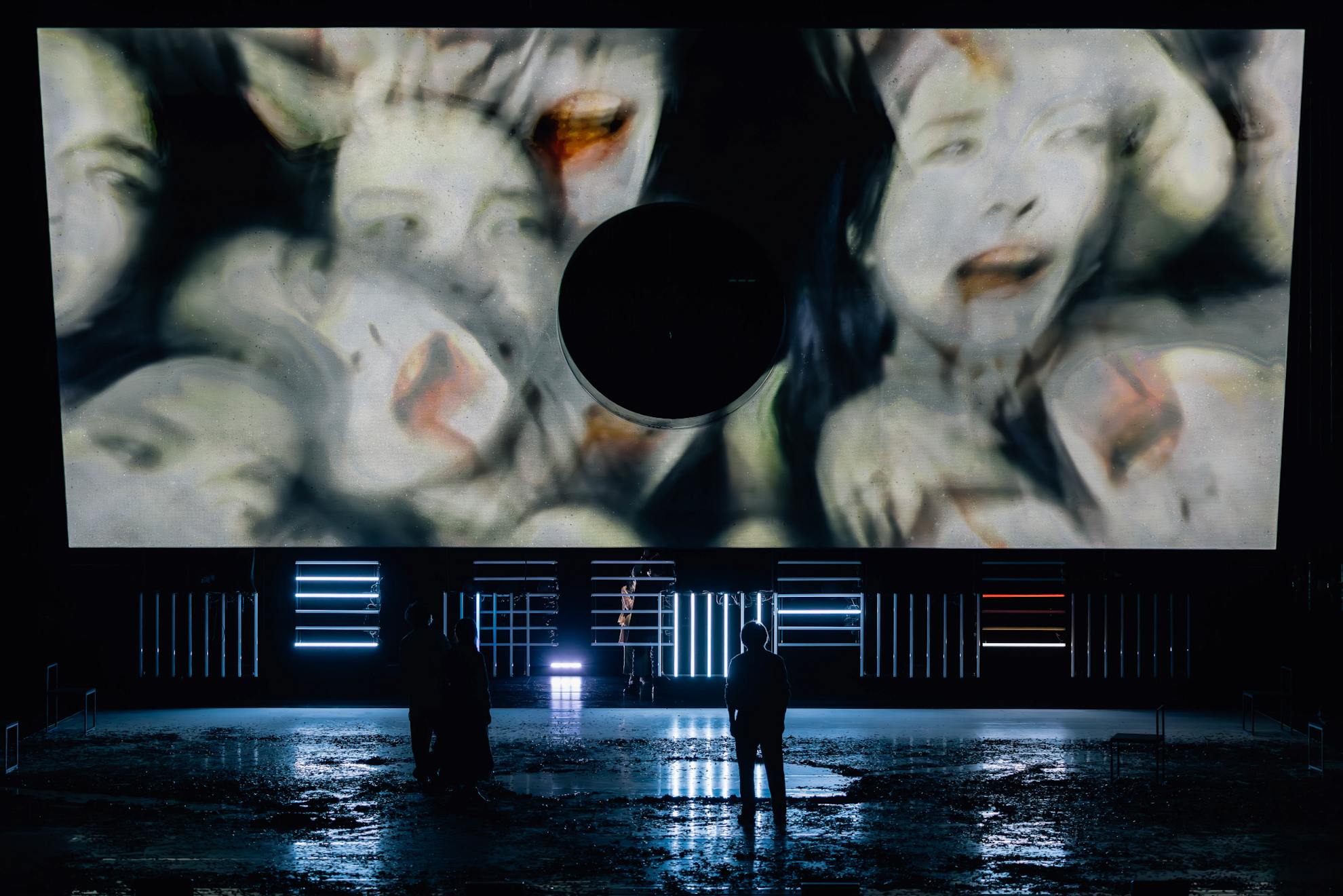

瘟疫橫行之後,撐過感染者取得了優勢的體質與智力,卻失去了在白日活動的自由,遂自稱為諾克斯(nox/ノクス)。佔據全體人口七成以上的他們,以自治區的型態,在黑夜裡運作著整個社會。未感染者則受其蔑稱為克里奧(curio/キュリオ)【1】,苟活於這些自治區的邊緣。故事起始於如此的空間-生命部署:一個因諾克斯兇殺案而被處以經濟制裁的克里奧聚落。【2】本劇利用挖出空洞的傾斜平板,阻擋球劇場原先極深的舞台,劃出克里奧不斷被擠壓的生存空間。

透過三組對手戲,呈現出克里奧與諾克斯終極上相互的理解(不)可能,本劇隱約指向著深入心靈的隔離性社會構造:一是諾克斯母親安雅琪(陳以恩飾)對克里奧女兒田安結(李尉慈飾)若有似無的親情,二是克里奧父親田恆一(林子恆飾)與諾克斯醫生金雋吉(林家麒飾)的重聚,三是克里奧少年潘鐵彥(魏子慕飾)與諾克斯守衛歐陽森繁(楊迦恩飾)共享公路之旅夢想的友誼。這些交流最初以善意的試探展開,卻引爆更為劇烈的爭執,甚至一度成為諾克斯與克里奧間本質化的偏見、歧視。原先只是染疫與否、倖存與否的差別,也在這種張力中上升為宛如族裔、種族,乃至物種差異的區隔。

烏托邦的內在矛盾:諾克斯的極端理性

就此而言,諾克斯卻並非毫無弱點。在理性的外衣下,其實做出了各種訴諸情感、不甚理性的選擇。比如,為什麼在兇殺案發生的十年後,突然又決定重新開放諾克斯與克里奧區域的交流?為什麼由個別兇手犯下的錯,必須要由整個村落來償還?為什麼是以經濟手段來處理刑事問題?又好比已經轉化為諾克斯的安雅琪,為何存在與還是克里奧的女兒見面的衝動?安雅琪名義上的配偶曾治,又為何要對她與其他諾克斯配種、與克里奧女兒見面感到不滿?

太陽(四把椅子劇團提供/攝影黃煌智)

設計產生了某種值得玩味的諷刺:成為諾克斯並不意味著脫離了人的身份,而是依舊和克里奧同享某些作為人的品質:血緣之穩固、同理之艱難,乃至於無法徹底排除感性的決策模式。恰如諾克斯的金雋吉對田恆一透露:轉化成諾克斯以後,人類將欠缺族群再生產的生育能力,不論怎麼樣先進的醫學技術都無法突破這個弱點。唯有向克里奧「採購」、「盜竊」兒童,才能繼續維持諾克斯對全人類的支配。換言之,諾克斯及其社會是自相矛盾的,終將因理性至極而終結自身。

反烏托邦的變例:國家的不在

作為烏托邦的對照,反烏托邦在負面的意義上也是完美無瑕的。然而,諾克斯社會卻存在著缺陷——可以逃逸於權力控制的大量出口。和那些同樣屈服於規則、彎腰低頭進場的眾人不同,利用陽光殺害諾克斯的殺手陸子昊(崔台鎬飾),不但繞過了近十年的追捕,也從平板上的大洞穿進了舞台。在黑色太陽的照耀下,儘管這次的殺戮並未得逞,甚至賠上了他自己的性命,但個體的死並不代表集體反抗的失敗,也象徵著諾克斯社會本就岌岌可危。

作為二十世紀冷戰文化一部分的反烏托邦小說,其實帶有強烈的國家主義色彩:所有反烏托邦的社會與政治特徵,都必須透過國家才得以運作。本劇設定在民族國家崩解的未來世界,原先由國家統合的社會連帶斷裂成塊狀的自治體,就算同在一座島嶼上,地方之間的互動變得宛如今日的國際關係一樣遙遠。對反烏托邦(被發明)的「傳統」來說,《太陽》的權力體制是相當陌生的。

然而,缺陷的存在與國家的不在,並不代表諾克斯社會就與反烏托邦毫無共通之處。本劇設定中確實也存在著「真正」的反烏托邦:新琉球(Shinryūkyu)。【3】那是克里奧男孩與女孩最初憧憬的天堂,一個由克里奧自治管理、克里奧也能接受義務教育,故事裡從未見得本體、任由各種流言與傳說所描述的特區。然而,隨著故事推進,克里奧的金雋吉又再度揭露真相:那裡其實是個貨真價實的無法地帶,受到獨裁且保守的統治,存在嚴酷的社會階層化。就算有這麼多弊病,新琉球卻也是讓諾克斯社會得以維繫下去的貴重資源,「(克里奧)孩子」的製造地與交易所。

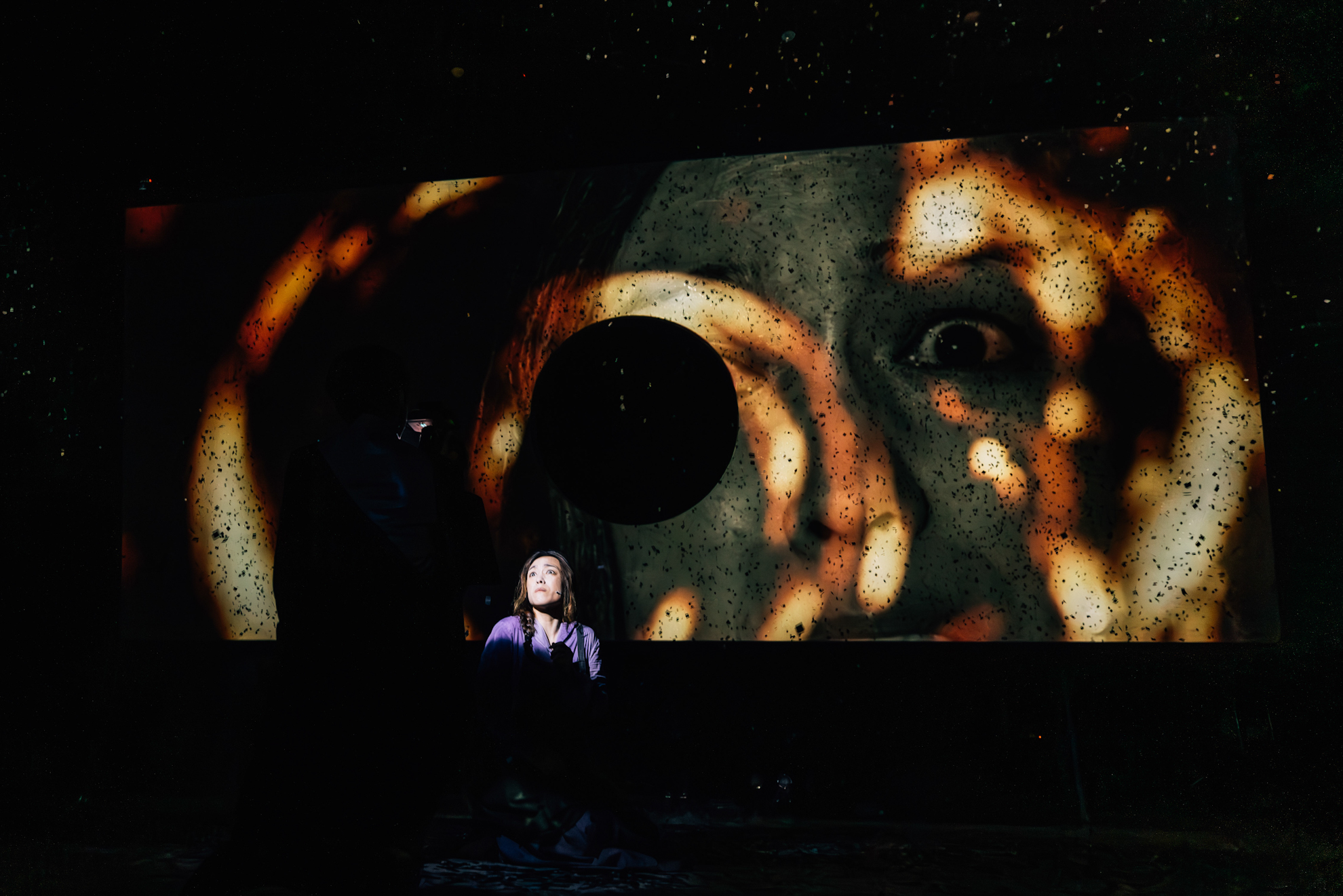

太陽(四把椅子劇團提供/攝影黃煌智)

反烏托邦的誤解

倘若克里奧社會象徵著今日,而諾克斯社會則是一種可能的未來,我們可以這樣理解原先編劇的用意,並不主要在批評大瘟疫所導致的反烏托邦未來,也在於提醒我們:前往未來的路上,當下的社會並不會自動且徹底地絕跡。現代也好、進步也好,都是迂迴地在離開過去的旅途中抵達。克里奧社會並不會被諾克斯社會所根絕,諾克斯社會也仰賴克里奧社會才得以運作。於是,描繪未來也是在描繪現在:為社會性質漫長的轉型進行切片,這是一部關於過渡(transition)的作品。

當過渡被理解為反烏托邦時,也就意味著流動易變的中間狀態將被固鎖為其中一端的終極的社會形貌。這種嚴重的誤解與視差,在精美完整的製作中不斷地被放大。我們看見一整台的優秀演員,連同電影式的影像手法,不斷地強化著諾克斯與克里奧社會的極端對比。這些對比是一種精神性與文化性的差異,其他的社會階層則不過是此一差異的衍生物。相對於日本版,以衣衫襤褸來表現克里奧角色的貧困或階級低下;臺灣版卻是轉化了演員精湛的演出技巧(林子恆的悲痛、陳以恩的非人等等),表達了冷靜與熱情、理性與感性的斷然不同。於是,諾克斯社會便成為了利用理性來壓抑感性表達的壓迫者。同樣地,臺灣版的結尾透過即時錄影與投影轉播的方式,強化了田安結轉化為諾克斯時經歷的恐懼、暈眩。將理性演繹為與感性敵對的鎮壓者,從而也完成了將極端理性社會等同於反烏托邦社會的構造。

倘若未來總是反烏托邦的,因循現狀地通往未來就必然是問題叢生的。歐陽森繁與潘鐵彥不分晝夜、繼續瞭解彼此的公路之旅,也將只是又一次確認了現狀無可撼動、世界正常運轉,理性終將繼續壓倒感性的絕望之旅。倘若我們要真的能迎向陽光,讓未來世界不止通往確定的終局,不論那意味著我們要接受紫外線給予我們的傷害、試煉與挑戰,或是領受陽光帶來的溫暖、和煦與生機盎然,恐怕就得戳穿那些自己正活在其中,或意圖區隔的那些反烏托邦,及其想像。

注解

1、日文原劇本,見戯曲デジタルアーカイブ。

2、原劇本用詞是「村八分式的制裁(村八分的な制裁)」。村八分(むらはちぶ)是日本江戶時代的村落風俗,可以被理解為「集體絕交」或「自治體的私下制裁」,原意指排除某些人於村內多數的共同事務之外。換言之,在村八分發生之前,克里奧城市與諾克斯聚落同屬於一個共同體,存在可以由一方設定另一方為排除對象的內部關聯。

3、原劇本用詞是「四国」。臺灣版在則在改編為「新琉球」的同時,並以日語發音唸出。相較於直接對應到日本列島地理分區的四國,臺灣版則借用了現已改稱沖繩(縣)的「琉球」,並冠之以「新」。這個改編似乎暗示著劇本的日本背景、臺灣與日本間複雜的歷史聯繫,卻也破壞了原先劇本所意圖處理的中央/國家-地方/共同體(連合體)關係。

《太陽》

演出|四把椅子劇團

時間|2024/08/10 19:30

地點|臺北表演藝術中心球劇場