人類文明從工業革命之後,朝科學的方向急速飆進,以總體歷史來看,不過短短時間,科學已經發展到可以置換自然,尤其是在「城市」這個高度文明象徵的場域,看不見的電波、訊息、磁波……,早已為人類構築了另一個「虛擬世界」。

例如當你坐在捷運車廂中,眼前明明是一群活生生的人類生物性「身體」,但他們當下可能是存在於,手中正忙碌的平版電腦、智慧型手機、隨身聽……所虛擬的「另一個」世界。或者走在繁忙的電腦商場,人們進入由各種資訊商品堆疊宣稱的,一個「不在場」之想像世界,而「購買」(資訊商品)成了進入虛擬世界的唯一門票。於是,人們生活在城市中,身體在場(在真實空間)同時也不在場(在虛擬世界)。

於是對於「身體/科技」的探討,是當今全球表演藝術界,一個新興並熱門的題材。日前觀賞由一當代舞團在華山生活藝術節,所推出的全新製作《W.A.V.E—城市微幅》,親眼目睹了,一場高度成熟、令人頭皮發麻,關於「身體/科技」的哲學辯證,不禁要為這個年輕潛力十足團隊的驚人表現,致上最熱烈的掌聲喝采。

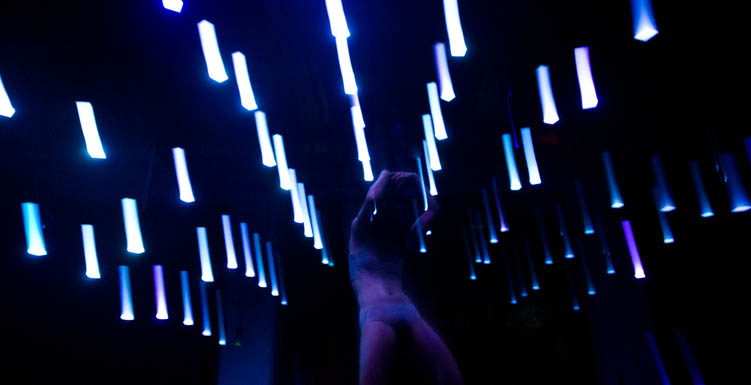

開場進入眼簾的,是由100盞排列矩陣懸吊至低空的燈,在這些微弱幽閃、彷彿可以呼吸的燈光之下,是獨舞者蘇文琪低頭坐在,黑色亮面舞台地板的膚色身體。經過了很長的一段時間,在聲響音波與電子光波的持續之中,舞者身體慢慢坍塌消融成一具重返生物性的變形肉體,蘇文琪以其特有之「獸」的身體能量,用緩慢充滿張力的動作,從燈光可以照亮的皮膚中低限散發。

忽然,逼到舞台邊緣的肉體,在一個全暗場之後,舞者開始站立與3D排列矩陣燈光對話。全場幾乎低頭不見臉龐的身體,在穿透觀眾身體細胞的聲頻,與唯一的矩陣燈光光源中,舞者能量飽滿地不斷地抵抗、前進、退讓……,彷彿看到一具不願馴服的唐吉訶德肉身,大戰電子科技城市風車。最後,矩陣燈光排山倒海襲來,以洶湧的陣陣波浪,加上進入高潮的巨大聲響,吞食了舞者最後渺小的身體。

暗場燈亮後,探照燈仔細檢視這些冰冷的機械裝置,冷酷矩陣燈光占領城市,在肉體缺席的叢林中,無情地自我舞動展現勝利,只留下現場觀眾不寒而慄的驚嚇魂魄。

細微繁複、無可挑剔的聲響設計,深刻思維的矩陣燈光裝置,與一具能量飽滿的舞者身體,簡約中卻具體而微,命中了身體在光波訊號城市中的淒涼。這場當代國際視野的演出,不但震撼人心,並且將台灣舞蹈及科技藝術領域的疆界,向前推進了一大步。

不過作品並非完美,關於舞者身體與裝置的關係,尚有小小瑕疵。首先是舞者特別是站立時的身體,似乎還沒找到更適當的動作,來呈現介於訊號及血肉的能量。同時動作在高低位的轉換,應該可以更細膩,動作與裝置之間的關係位置,也可以更大膽。最該精進的,是舞者身體與裝置更緊密、更介入的能量互動。

在表演結合科技藝術口號震響,但卻在眾多「專案計畫」外,看到一場貨真價實、真正精彩的結合演出,這為我們帶來的啟示是,科技藝術與表演的結合,需要長期培養工作團隊。年輕的一當代舞團,絕對是需要繼續支持,並且可以期待的台灣表演藝術精銳代表。

《W.A.V.E.城市微幅》

演出|YiLab.一當代舞團

時間|2011/10/29 22:00

地點|台北市華山1914文化創意園區 烏梅酒場