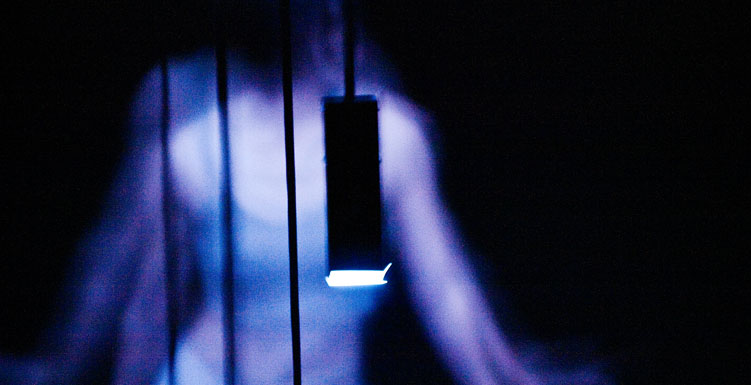

低垂在半身高度的燈光懸吊系統投出暖色微光映照在亮面舞蹈地板上。在漸漸流洩的電子聲響當中,隨著間斷的聽覺、視覺疲乏,在黑暗深邃的空間當中,不斷微調色調的微光浮晃著。

將視野放遠,受到噪音與重複節奏合成的聲響加上低垂龐大的燈光裝置限定的舞蹈地板位於烏梅酒廠幽暗深邃環境的中央。舞者蘇文琪像是被丟進這個異域一樣四肢著地坐在左上舞台深處,以貼近地板的身姿緩緩伸展肢體,挺起軀幹旋又低頭內縮。隨著聲響與微光的持續幅動,舞者四肢著地,緩慢地在身體與重力的張力當中專注經營舞蹈身體內在能量的流動,逐漸發展出確切的身體意向。她將身姿壓低,以胸口臉頰著地支撐身體,雙臂向前伸展,而下腹部與臀部持續內縮提起成為身體的能量中心,以此發動雙腿反向的伸展;而為了維持身體持續內縮的能量,她的左手不斷收回頸背伸向後腦將頭部往下往內收,構成舞者持續將上半身往內收縮,以頸背+肩膀+凹曲的手臂構成的異質形象。而這樣的形象更通過舞者逐漸釋放的動力浮動在觀眾眼前,對比著上方因為繁複、精準而懾人的數位燈光系統。當然,舞者也通過獨特的鋼硬動作質地,以及當她站立時,微張的雙腿、向前挺出的腹部和以腹部收縮為起點的舞蹈動作將這樣的異質身體延伸向性別和舞蹈美學的標題之下。

就身體行動而言,舞者行動在精準、泯除刺激—反應間隙的即刻行動之中。(然而,當我稱讚她的減法時,同時也想著她與工作團隊無數次的磨合)值得注意的是,蘇文琪的雙手幾乎不與身體接觸,亦非用來描繪形象的工具。手臂是她的身體與地板之間直接的聯繫,隨著身體行動的發展,手成為舞者內在脈動的載具(conveyer):或張開手掌,或以凹曲的動作傳遞身體通過電子聲響所感受的震動,或延伸前個段落的身體意向,大幅度劇烈揮動雙臂,以一種站在原地將自己拋出的劇烈能量,在身體隨著聲響節奏即刻震顫的當下,顯現了身體的體動(kinesthetic)律動與電子節奏兩者之間具體的時間差異。而這樣的差異向白色樑柱與燈光裝置構成的冰冷演出環境拋出最直率的提問:身體究竟藉由什麼追逐無形無色甚至無聲的光音微幅?

通過某個臨界之後,蘇文琪躺臥地板,像是受到單盞淡紫色微光束和電子聲響的吸引而向上湧動軀幹。靜止之中,舞者微弱的顫動、扭動顯現著舞者在持續與新媒體、數位技術實驗、追逐之後殘存的動力。而在強烈逼近知覺臨界的聲響和帶有威脅性的燈光懸吊裝置運作之下,舞蹈身體通過散發專注張力的身體行動輻射給整個城市發自身體內省的直率聲明。

瞬間的黑暗與寂靜中,燈光裝置隨著數位程式自動執行著。在寂靜中,具體可見可感的舞蹈身體已不復見,觀眾只聽見自己身體裡還微微震著剛才逼近臨界的低頻聲響。空曠幽暗中,懸吊系統自動升降的聲響,冰冷的類探照燈掃過深邃空洞的演出環境。原來我們曾經這樣和一整套經過繁複計算執行的機器(和技術群)度過了逼近知覺臨界的50(?)分鐘。蘇文琪與YiLab.《城市微幅》大膽直率同時通過反覆實驗、內省而發的聲明令人興奮而後激起思辯:關於舞蹈美學、關於創作媒材、更根本地關於科技藝術與身體的共存與侵入。

《W.A.V.E.城市微幅》

演出|YiLab. 一當代舞團

時間|2011年10月30日 19:30

地點|台北市華山1914文化創意園區 烏梅酒廠