文 王照璵(2024年度專案評論人)

2025年臺灣戲曲藝術節的最後一齣大戲,是尚和歌仔戲劇團(後稱尚和)帶來的《叁拾號夢.戲神養成記》(後稱《戲神》)。尚和選擇了以戲曲演員、戲班的題材作為成團三十週年的大戲主題,想必投注了主創團隊多年對戲曲藝術的情感。

近十多年來,臺灣戲曲圈這類「自述身世」的作品頗為流行,在兩岸三地幾乎可視為臺灣特色了,幾個大團都有類似的作品,筆者簡單羅列,如台灣豫劇團《豫韻─台灣情》(2003)、國光劇團《百年戲樓》(2011)、秀琴歌劇團《安平追想曲》(2011)、明華園戲劇總團的《散戲》(2016)、唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》(2018)、春美歌劇團與金枝演社《雨中戲臺》(2021)、台北新劇團《戲裡戲外》(2023),連布袋戲也有真快樂《王爺飯》(2021)的問世。諸多珠玉在前,《戲神》又添上怎樣的一頁呢?

故事由一位外臺歌仔戲班萬梨園的老闆許萬竹(梁越玲飾)在後臺昏倒開始。彌留的萬竹面前竟站著媽祖(謝淳雅飾)、田都元帥(黃雅蓉飾)。由於許萬竹自幼乩身體質,很早就與神明交流,曾與祂們訂下約定。兩位神明希望他完成承諾,於是萬竹隨著兩位神明,回顧他的一生,逐步憶起當年的誓言。甦醒後,萬竹將多年累積的改編劇本公開給眾人使用,並以未來戲路作為獎品,舉辦「戲神養成盃」,安排好後事,便履行諾言成為戲神。

整齣戲的結構與尚和另一齣作品《棲地木蓮•劫獄》非常類似:都有兩個超然物外的神明,在一旁指點江山,主角則穿梭回憶與當下,構建起整個故事。不過本作的時間跨幅更大,出場人物更多,使得除了主角外,每個角色出場時間都相當有限。因此萬竹與丹桂(林淑璟飾)沒有結果的戀情、與女兒阿梨(李婉如飾)的父女心結、與自己收養的蔡慶(吳承恩飾)、阿敏(李怡純飾)、春雄(劉冠良飾)等人的師徒關係,都只能以講述的方式一筆帶過。雖然關係敘述尚稱清楚,但人物情感卻難以深入。尤其是當許萬竹醒來,前面所鋪墊的糾結與困境迎刃而解,最後的大和解不免有過於順理成章之感。如果能精簡人物,挪出篇幅來補充細節,相信更可以觸動人心。

梁越玲作為尚和靈魂人物,是臺灣為數不多在編劇領域取得不錯成果的戲曲演員。她的作品無論是唱詞文采還是敘事技巧都頗有水準【1】。由於她深耕戲曲行業,因此描繪戲班生活以及為了生存,拼臺、偷戲、搶戲路的辛酸,可謂手到擒來。雖然篇幅不多,但確實成功勾勒一個真實可信的戲班生活樣態。

只是根據筆者看過的尚和演出,她為自己打造的角色都偏於敦厚、善良、堅忍,甚至可以說是爛好人的地步。如本劇的許萬竹與《棲地木蓮•劫獄》的木蓮人物形象便幾無二致。演起來固然得心應手,但也很容易有重複感。而且這類角色難以創造亮點,不易建立鮮明的舞臺形象。期待梁越玲可以突破自我,挑戰不同人設,為舞台帶來更多亮點。

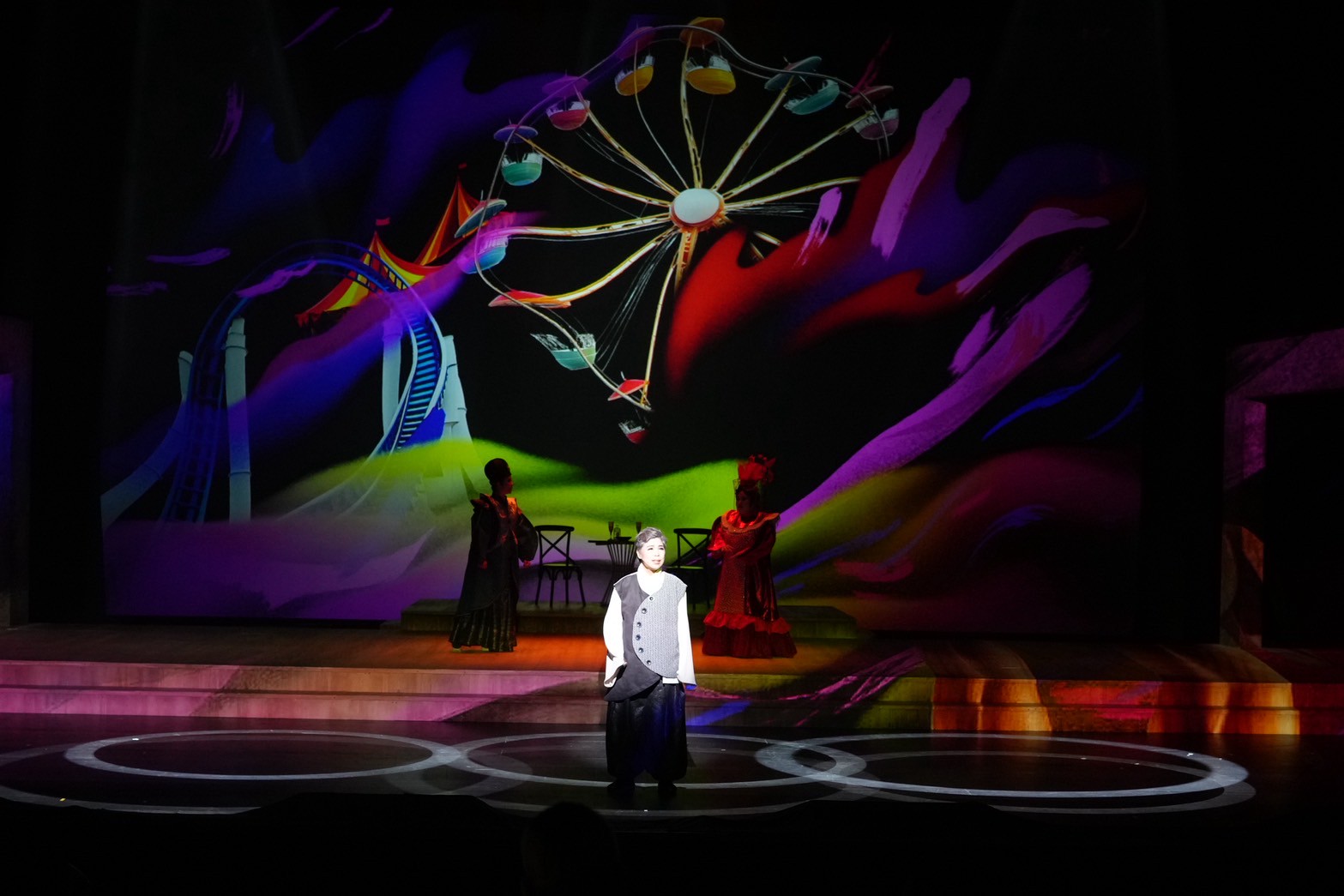

叁拾號夢.戲神養成記(尚和歌仔戲劇團提供/攝影馬兆驊)

全劇採用音樂劇、歌仔戲並行的演出形式,歌仔戲做為戲中戲的主要載體,音樂劇則肩負起抒發角色情感重任。雖然很明確地區分表演空間,兩者銜接尚稱流暢,但整齣戲的重心仍明顯偏向音樂劇,除了謝淳雅是專業歌唱科班出身,其餘戲曲演員未必都能適應音樂劇唱法,尤其是那些無調性歌曲,更是能感受到部分演員表演演唱時的進退失據。

直到最後「戲神養成盃」的舉行時,全劇重點轉為折子戲展演,接連上演《三擒薛丁山》、《走麥城》、《太君哭碑》。這三齣歌仔戲雖然都是老戲題材,但都經過重新編寫與剪裁,舞臺調度精煉並保留了相當豐富的表演,在優秀演員的詮釋下,一掃前面的壓抑,讓人看得酣暢淋漓。

不過,高明的戲中戲還能建構起臺上臺下的隱喻。而本劇的戲中戲,包括前面穿插的薛平貴、王寶釧相關劇目,除了〈平貴別窯〉能對應萬竹、丹桂分手情節外,大多無法與當下情節呼應,稍嫌可惜。

這類「自述身世」戲曲作品之所以會在臺灣流行,一方面迎合了觀眾對於戲曲圈的好奇,另一方面也反映了戲曲界想透過自己的生命故事,向觀眾訴說自身存在的意義與困境,而《戲神》也延續這樣脈絡。故事最後,許萬竹踏上戲神之路,編劇給出了答案:「所有勤勤懇懇的梨園子弟都是人間戲神」的精神。雖然有點「心靈雞湯」之感,但也的確表現出主創團隊對梨園行的深厚真誠情感。就好像本劇設定因為田都元帥日益繁忙,而想找主角擔任戲神協助分擔工作。對照臺灣戲曲環境現況,或許這終究只是戲曲人心中的「理想國」。

注解

1、梁越玲曾分別於2017、2023年兩次入圍傳藝金曲獎的最佳作詞人獎。

《叁拾號夢.戲神養成記》

演出|尚和歌仔戲劇團

時間|2025/06/08 14:30

地點|臺灣戲曲中心 大表演廳