王墨林(2020年度駐站評論人)

當我們隨著引導人走進污水處理工廠,首先是污臭的氣味撲鼻而上,按照節目手冊所敘述的一段話,它提醒了我們:「……裡頭的流動,似乎在很久很久以前,就已經失去了生氣。」既是污水處理工廠,那些巨大的人造腸道,也就可想而知「裡頭」隱藏的是一座城市必然發展出一套從流動到凝固的污臭史。

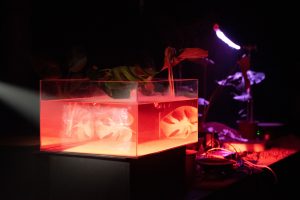

但合作的藝術家們,並不打算從污臭的空氣壓力中進行現代性的論証,尋找出對於此一「壓力」現象的各種可接受的解釋。因而「壓力」被理解成一個相對於「自然」的詞,從藝術家們舖塑作品的語境來看,這個在意義上顯得曖昧的「自然」,通過人的本體不在,而位移成為盆景在展示空間呈現的概念與符號,就有賴於盆景作為一種物質(Object)的仲介,先將現實世界對本體論的闡釋方法,予以轉換為一種行為表演(Performance Art),也就是通過「物質→表演」對污臭史的事實見証。

原先涵括在「壓力」之中的「自然」這個詞,兩者相對的情境竟辯証出相互的對稱性,我們在操控聲音的DJ所跪坐的那塊平台即可窺出,從盆景形成身體物化的這套方法論。聲音DJ的身體亦如廢棄的盆景座落平台,雙手操控電腦,平台上積滿土壤,甚而傾覆的喇叭箱上也是砂土落葉隨聲音頻度而振動,另一台人工打造的唱盤上也舖滿砂土,利用裝有微型麥克風的唱針劃出沙沙聲響。DJ跪坐在平台上的行動本體轉換為一種行為表演,這是藝術家以個人的身體形成世界的一套方法。

DJ所摹造的聲音可看出與影片中表現自然界魍魎之聲自成疊合。影片的放映也因自顯其與現場行動這樣的接枝,而表現出影像作為流動的時間,與空間動態形成內外兩個界面的共時併置。現場就是通過多種仲介的位移,我們就更能看到其中現代性與自然的混種物,若於未來引起的爭議而言,不能不說倒具有無限的可能性。

藝術家們在此提出「自然」作為一種語境,似乎用了回歸史前時代對於自然環境的信念糸統,其中巫術行動中驅魔這一部份,反映在影片及聲音集中於對魔幻情境的渲染,及如亡魂般身體立於暗中盆景之傍,在在表現人和自然不可區分的神話世界觀,整個會場展示的這種人工化的自然,可以說是用了機械技藝生產的人造品而舖設出來的。因而我們也發現到其中生產關係的矛盾,也是現代性在污臭史之中所形成巨大的人造腸道,「……裡頭的流動,似乎在很久很久以前,就已經失去了生氣。」

人工化的自然和事實自然的關係,若用這種「觀念藝術」的表演策略,卻失去對污臭史的事實批判,如同盆景在整姿的過程,同樣失去從接根移位至本體的水線,導至樹液無法流動,因而根可能會枯死。污水處理工廠的人造腸道已無生氣,盆景本體需要的樹液若也無法流動,失去這樣的視野被看見,則這場降神祭會勢必淪為嘉年華(Festival)的熱鬧而已。自然在這個被展示(Performance)的空間裡,一切都要被仲介化為摹造的材料(Object),如象徵「自然」的盆景予以再造的整姿作業,造音如盆景造枝,不同聲音造就不同意味,盆景的不同樹形對「自然」也有不同的能指性,而污臭史在這裡進行一場現代性的論証卻是付之闕如。

從影片中看到出現在自然界中的人/身體與植物的對稱性,用一種歇斯底里的精神符號作為現代人的樣本,他們的行動本體不是為了表現對人之生的定義,相對地卻是人之死的定義,這倒是讓我們聯想到都市的污臭史與現代性的辯証關係,跟精神性無關,跟自然也無關,反而是藝術家相信超自然比自然的信念更被強調,以「污水處理工廠」之名作為表演現場才被遮蔽其事實。盆景所反映的不過是自然作為世界想像的仲介,反成為他們活在現代性中的一種修辭學,令人饒有興味的是「自然」在這裡的定義究竟為何?

《日月潭是一個水泥盒》

演出|林亭君、張欣、利安・摩根(Liam Morgan)

時間|2020/08/01 14:30

地點|台北市迪化污水處理廠、台北試演場