吳依屏(專案評論人)

《百年之囚》是一場厚重壓抑且令人難忘的劇場體驗,帶給觀眾的感受難以言語、私密隱晦,是身體感官的直接輾壓與碰觸,這正是那些曾在台灣這塊土地上遭受壓迫折磨的受難者的親身經歷,同樣也是這場沉浸式演出中,觀眾(即參與者)被要求扮演並獨自感受的過程。

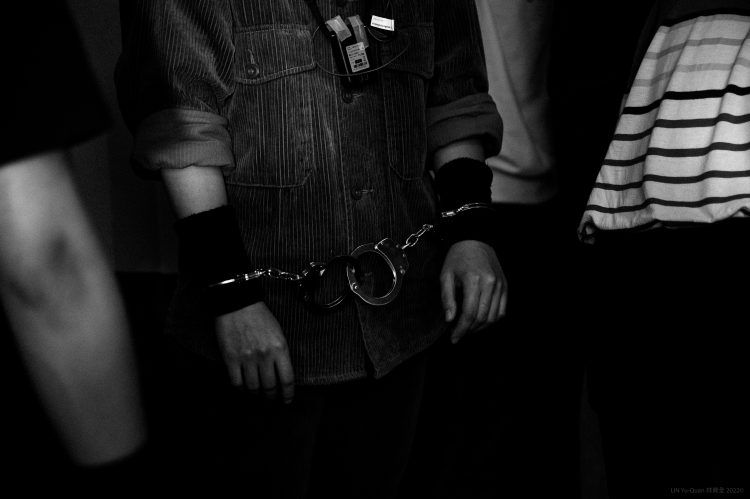

觀眾親自化身為這些受難者,藉由身體上的被迫監禁、勞動、羞辱、屈服,與這些歷史上的受難者們產生一種頗為玄妙的、精神上的相同頻率。一般的沉浸式表演,觀眾/參與者通常能運用自身的五感及判斷力,來投入並選擇劇情的發展或者角色的設定。這樣的模式對筆者來說,並未真的那麼沉浸,依然讓觀眾有某種程度的預測與自我保留。而《百年之囚》試圖挑戰這樣的安全設定,觀眾會被迫戴上眼罩耳機,雙手上銬,完全失去視覺及身體自由。

百年之囚(黑眼睛跨劇團提供/攝影林育全)

抽離身體自主的沉浸式體驗

你會感受到有雙無形的手始終箝制著你的行動,不斷有人推著你前進、貼著你推擠,甚至隨著劇中角色的輪番出現,你會被迫親身體驗何謂真正的恐懼。你會被推倒在地上掰開大腿,體驗像馮馮及慰安婦曾經驗的,被他人強制亂摸猥褻;又或者你會成為鄒族青年湯英伸,被雇主各種言語霸凌,被打頭、羞辱,不斷不斷被壓榨貶低。整場表演,每一秒鐘都讓人汗毛直立,恐懼不已,你只會期待這一切趕快結束,你只想自由;而這種顫慄壓迫,無時無刻有人控制監視你一舉一動的生活,卻是《百年之囚》裡那些角色/受害者們一生的夢靨。對他們而言,黑暗的生活不會結束。

或許該說,《百年之囚》特別之處在於,並未嘗試利用傳統鏡框式舞台,也並未選擇常見的文本敘事方式,來陳述一段段複雜模糊充滿傷痛的歷史。編導周翊誠選擇讓觀眾用身體作為載體,化身為參與者,藉由個人身體的感知來記憶台灣這片土地的歷史傷痕。筆者認為這個方式的效果強烈,至少離場後手銬造成的瘀青,以及滿頭大汗正,再度提醒了觀眾方才到底經驗了什麼樣的劇場,參與了什麼樣的故事。

百年之囚(黑眼睛跨劇團提供/攝影林育全)

雖然觀眾並無法具體說出看到了什麼景觀,聽到了什麼音樂,有哪些演員在演,主角是誰,幾乎所有「正常」的戲劇元素都被抽離,但是,這樣的沉浸式劇場在討論充滿身體傷痛、嚴肅題材的歷史時,創造的劇場效果卻十分成功。文字的力量在表演中被迫讓位,而身體的作用卻在此獲得正名。

俗話說,「演戲的是瘋子,看戲的是傻子。」《百年之囚》卻模糊了這樣的戲劇傳統定義,選擇讓觀眾運用身體感官去模擬近似於演員的角色,感受受難者們的經驗故事。而在觀眾背後控制其動作行為的演員們,不僅善盡監督、推動劇情發展的傳統演員工作,更增添了他們另一種近距離觀察、感受,並共同參與觀眾反應的可能,如此一來,演員們被賦予了既觀看感受,又控制主導的雙重挑戰。

值得一提的是,在入場之前,觀眾會先得到一張劇中所有受難者的介紹單,但姓名被塗去,而在演出結束之後,觀眾從牆上的說明展示中,獲知真實受難者的姓名、生平和受迫故事。這樣的過程,彷彿象徵了威權時代迄今,每一位台灣島嶼上受難者們的生命經驗:曾被迫隱藏於黑暗,被迫消聲匿跡,而今終究得見天光,可以為自己大聲說話。

2021新點子實驗場 周翊誠《百年之囚》

演出|周翊誠、黑眼睛跨劇團

時間|2022/01/23 18:30

地點|國家戲劇院五樓

你可能還想知道:

《百年之囚》演出前會寄發同意書給觀眾簽署,提及劇中有較為親密的肢體接觸。於演前安排專人向觀眾說明,演出中對於身體接觸有任何不適都可直接跟身邊的演員反應。進場前觀眾被告知使用物件包含手銬、眼罩、耳機以及肢體碰觸等,不同意者可以退票。文中所指的「被迫」是指觀眾與劇組是雙方合意下的被迫。