林奕君(臺灣藝術大學舞蹈系研究所在學生)

經過一段漫長三個月無法接觸人群的三級警戒日子後,終於在九月疫情較趨緩,劇場陸續有了些演出活動,我帶著忐忑又期待的心情進到了國家戲劇院實驗劇場,觀看滯留島舞蹈劇場於九月二十五、二十六日的新作《浮游體》。

「浮游」兩字在教育部國語辭典中的解釋是在水面漂浮游動。於《淮南子.俶真》:「獨浮游無方之外,不與物相弊摋。」中的浮游指的是周流、漫游【1】。兩者皆帶有游動不定、迂迴的表現於其中。編舞家張忠安藉由浮游的特性表現新住民到異鄉的生存意象,在動盪不安失衡的狀態,透過U型搖擺結構的平台,體現了浮游生物於水中的漂浮游動以及擺盪不定。

舞作開場,兩位女舞者身著膚胎,近乎赤裸的狀態面對面的在光圈內,短促的肢體動作,配合著快速的旋律,舞者展現出一股精練感,頗具張力,如此緊密的肢體動作,似乎訴說著新住民離家遠行的忐忑不安心情,並對未來抱有期待的衝勁。當以為還會有更多發展的雙人動作時,燈光頓時地消失,讓在觀眾席的我忽然有一種感同身受的心境,我為何身處在異地(鄉)?我的渴望、我的夢想又是什麼?

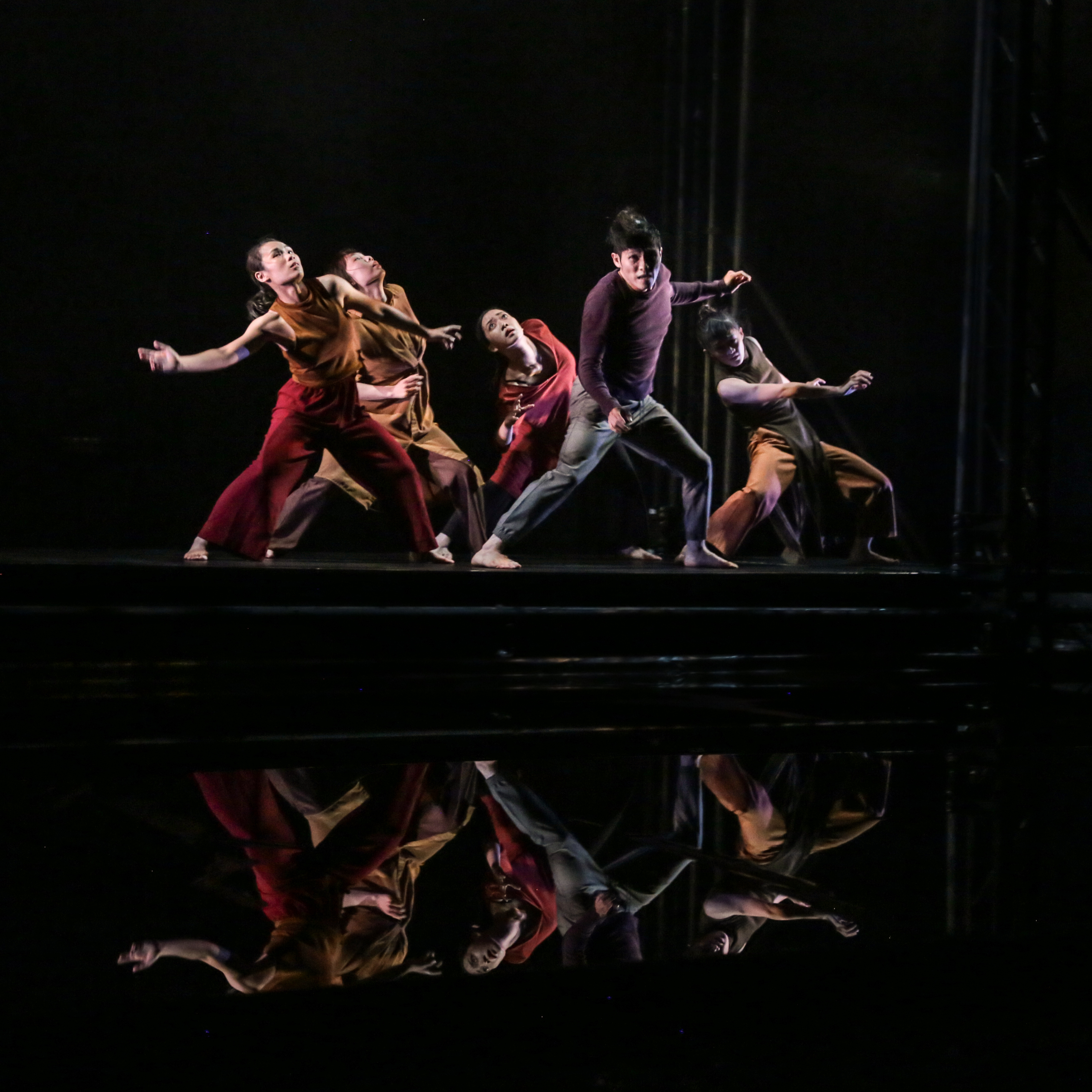

還在思索時,一盞燈光緩緩的從斜上方打至舞臺右下方,燈光只照亮男舞者上半身,昏暗看不清的下半身顯得神秘難測,舞者前傾及微微晃動的身體在寂靜的音樂下,獨自感受著船在海上受到海水的起伏。上一段的急促感,襯托出此段的寂寞。此段猶如新住民滿心期待地來到新環境,卻在這裡找不到屬於自己的歸屬,內心徬徨的問道我為什麼要來這裡?燈光漸暗,寧靜的舞台突然雨聲落下,在沒有音樂與燈光的參雜,淅淅瀝瀝的雨聲顯得更加淒涼,舞者茫然的眼神透漏著不安,他們借由濕滑的地板運用大量滑行的動作將肢體游移到舞臺各個角落,各自找尋自己的歸屬,而又依賴彼此的溫暖而聚集在一起。呼應著前兩段的舞作氛圍,先有一段強而有力更是強調後段的孤獨與冷漠,接著此段的氛圍漸漸轉為平緩,雖然他們身在異鄉,至少還有同鄉人陪伴,唯有交流的時刻,能短暫拋下外界對自己疏離感,一同來解對家鄉思念之愁。

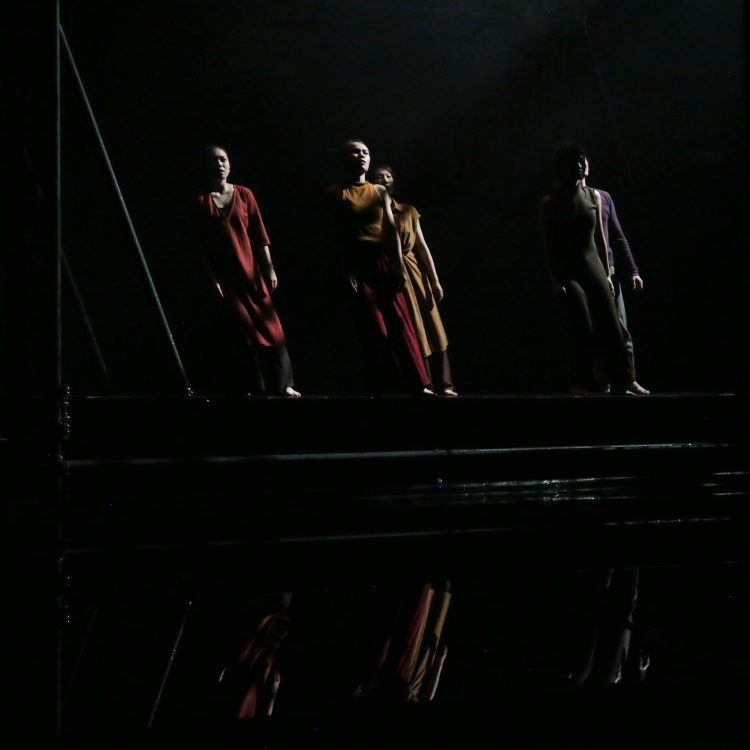

舞作的最後一段是此作品中最具特色的地方,編舞家安排舞者站在左右擺蕩的平台來完成群舞、獨舞或是雙人的肢體動作,不穩定又難捉摸的平台,如同社會現實,並不是時時能掌握,甚至得滯留於原地,任由平台持續地晃動,像是對於此現實感到死心、無力的心情寫照。尾聲,平台上獨留一位舞者更加凸顯安靜而孤獨氛圍與狀態,像是新移民從虛幻中回到了現實的冷靜,對這一切開始慢慢適應,消極的心態也逐漸淡化,儘管環境、內心再混亂、再不安也必須努力留下。

整場舞作,我特別喜歡編舞家設計下雨的舞台裝置,它展現出離家憂愁的心境,雨水給了人們孤寂的感覺,卻同時也是帶給了土地養分,另一個層面似乎也在灌溉了我們原本寂寥的內心。

浮游體(滯留島舞蹈劇場提供/攝影Patrice Delmotte)

《浮游體》對我而言,不只是表達新住民從原生環境移居另一城市過程中不斷嘗試與努力融入當地社會,渴望得到社會的認同與安定,更是讓我反思我的人生中,面對到新階段時我如何面對這樣的不安,在還未穩定、不確定未來之前,我的內心就如同浮游生物一般無依無靠的流浪漂泊不定,那要任由不安的環境渾沌生活著,還是奮力一搏勇敢找尋自己的安定?

在此飲用美國學者Brené Brown曾說過的話:「其實,歸屬感始於接受自己,你感到認同的程度,事實上,絕不會超過你接受自己的程度,因為相信自己夠好,會帶給你勇氣,展現真實、脆弱及不完美的一面。」。在這莫大的城市當中我們總有一天能夠找到那一盞微弱的燈光指引者我們前進,坦然面對失衡的情緒將它轉為動力,在一切不穩定中找尋那份認同與歸屬感。

註釋

1、出處:教育部國語辭典簡編本

《浮游體》

演出|滯留島舞蹈劇場

時間|2021/09/25 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場