《暴風雨》(The Tempest)是莎士比亞晚年代表作,語言充滿睿智哲思,情感懷著沉重的悲觀態度而心存圓滿的期待,因此成就了一齣浪漫傳奇悲喜劇,所有不可能發生的都發生了:不義者都獲得悔過自新的機會,無辜者得到撥亂反正的好運,自然擺脫了人的操縱,遭殃的土著雖未得任何憐惜,終也在「文明人」的船駛離之後,重獲無拘無管的自在。橫豎舞台人生皆為過眼雲煙一場夢,何苦折磨自己不放過?

比起莎翁中年時期的偉大悲劇,《暴風雨》只求悲憫與和解,但字裡行間密摺的哲理,與角色足以延綿的象徵性,使得此劇在四百年(一般相信此劇完成於1610到1611年之間)來有不斷被重新解讀的空間:或強調大自然反撲的力量,或極力描寫人操縱駕馭自然的魔法,或演繹為魔幻機關秀;或著眼於善惡相因的人間倫理,如權力之使人盲目、愛情的盲目、自然對文明過度天真、一個智者過分沉溺學問而荒疏人際經營的悔恨等;也有人將重點放在文明與野蠻的辯證上。後殖民論述出現以後,更有人將《暴風雨》裡的文明與野蠻代換為殖民者對被殖民者的解讀霸權……。

八年前,我在同一個劇院看過「當代傳奇劇場」演繹《暴風雨》,徐克擔任總導演,吳興國主演,加上葉錦添服裝設計,鍾耀光作曲。重點在中西文化的轉譯,把莎翁獨特的無韻詩體改編成京韻唱腔。魔法師普羅斯裴洛(Prosoero)由京劇老生行當扮演,土著卡力班(Caliban)則吟唱台灣原住民歌謠。視覺上走的是氣勢磅礡、色彩華麗。印象深刻的意象之一是魔法師書法朝天地一畫,萬物立刻被人類命名所控制。

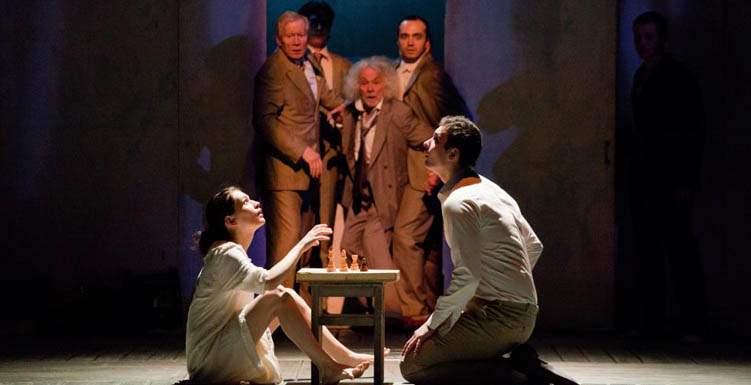

八年後又在國家戲劇院觀賞《暴風雨》,由英國「與你同行劇團」(Cheek by Jowl)導演迪克蘭‧唐納倫(Declan Donnellan)和俄國演員合作演繹。無論從視覺到聽覺上都走以簡馭繁、內蘊而不外顯的路線:舞台簡潔低調,服裝素淨無華,場景變化全由燈光和投影完成,狂風暴雨變成一隻自由拎來潑水的簡單水桶,精靈的無邊幻力由簡單四人樂手烘托暗示,精靈們成為穿貼身黑色西服的優雅男士。

一開頭魔法師普羅斯裴洛(Prospero)在舞台中央,向觀眾叨叨敘說,一方舞台及三面門牆所圍之處,彷彿他的城堡、他的書房、他的演講世界。倏然海景投影於背屏,他所立之處立刻變成三面環海的海岬邊緣,孤島老人正望著自己一手導演出來的風雨大戲;成功地創造出空間意義的翻轉。

類似巧妙調度不時可見,演員表演和舞台技術也都乾淨漂亮,和幾個月前來台的法蘭西劇院演員一樣,在各種動作下都可以保持聲線平穩悅耳,有如演員基本功範本。不過整體看下來,導演欲呈現的寬恕觀點,似乎從令人心驚膽戰的荒島變奏曲──只是漂流的不是魯賓遜而是想像的中世紀義大利宮廷貴族──變成一群儒雅之士的休息小棧,只是暫時被剝奪了合宜的服裝而已;一待穿回衣服,這群人好像可以立刻接下去演契訶夫……。

足見寬恕在一個完全被文明馴服的社會裡,果然也就是一場精采的辭令宣讀;我們對普羅斯裴洛(Prospero)的靈魂並沒有理解得更多。

《暴風雨》

演出|俄國契訶夫戲劇藝術節&法國國立傑默劇院

時間|2012/02/17 19:30

地點|國家戲劇院