各位應該經常去看戲,所以才會來讀劇評的讀者,不知道您們對於以下的意象有什麼感覺:

1、一堆充滿碎動,幾乎沒有一刻靜坐下來的演員。至於運動的方式是間歇的、直線的,差不多就像跳機器人舞,而且是很久沒上油的那種。

2、有人在地上爬來爬去。

3、每個演員的發聲方式大同小異,都是將音量跟音頻推到極端,以致不分男女,聲音都高亢無比。

4、不管舞技如何,一定要跳一下舞,最好搭配上電音。

5、角色間一定要吵架,往往是家人彼此的鬥爭,還順勢動手動腳。

6、有反串演出,而且主要是生理男性演員反串生理女性角色。

清單還可以再列下去,至此已經足夠表明本文立場:在筆者的觀戲經驗裡,這些意象雖然不見得同時出現,不過很容易在青少年(學生)作品裡見到。《殺蟲記2.0》則是上述意象的綜合體。

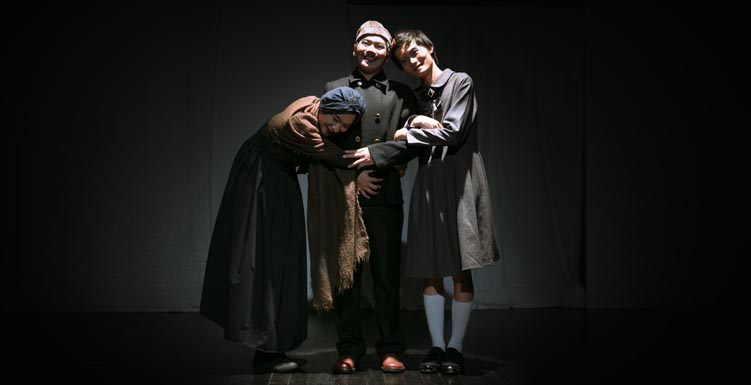

本作品以倒敘形式來改編卡夫卡的名著《變形記》。演出上以男演員穿肉色緊身衣,塗上不規則墨黑色班點來表現蟲的異質感,另外由兩位男性演員反串母親與妹妹。相較於原著以變為蟲的主人翁視角還有描繪其於房間的活動來貫串全文,本劇則將空間轉換至客廳,以主人翁的家人──父親、母親與妹妹的生活和情感變化為演出重心。如此改動讓創作者更立體地呈現原著中較少著墨的角色,亦能強烈傳達旁觀者對於蟲的恐懼之心。

平面到空間,文學到展演,媒介的更動並非沒有代價。編導刪去原著大量主人翁變為蟲後,在蟲性與人心的光譜間遊移的內心劇場,勢必就需要大量補充原本較為平板的配角形象。但是《殺蟲記2.0》的演出手法幾乎建立在對於青少年以及劇場表現手法的刻板印象上,是以創作者的增補愈顯蒼白。譬如兩次家人間的爭吵都以類舞蹈方式帶過。舞蹈用來代替語言是刻板手法,吵架一定要摔來摔去亦然。關鍵場景的失語,一方面是原著沒多著墨,另一方面亦是創作者思考的可能空缺。

編劇的價值判斷其實清楚可見。劇末主人翁初變為蟲時,家人是和牠跳同一支舞的,此展演手法即在明喻「大家都是蟲」。再如全劇風格化的肢體演出,如同《摩登時代》裡那些生產線的工人一般,亦明顯試圖指涉人類受到資本主義宰制而淪為工具的景況。然而當全劇的角色都以幾近一致的機器人運動與無機質、重覆的發聲方式在表演時,極端缺乏停頓與呼吸的演出事實上反映出想像力與表演力的貧乏。

編導或許從複雜的原著提煉出異化的人此一主題,呈現方式卻流於刻板印象的再生產。這情況反倒證明受壓迫者要奪回人的主體性有多困難,劇場創作亦無法置外。最好例子為本劇的性別意識處理手法。家人與蟲共舞的一景,四個演員跳脫角色的舞動實際上反而強化了性別偏見:為什麼剛好跳舞的都是生理男性?那些飾演配角,甚至也反串男性角色的生理女性呢?性別反串的演出意圖批判怎樣的權力結構,演出裡不見可供解讀的說明。

《變形記》被扁平化了。卡夫卡的原著可以指向私密的父子關係或者是猶太人歷史的創傷記憶或更多母題之餘,《殺蟲記2.0》則停留在普世人道的感傷主義,試圖突顯蟲的人性面和無法接受牠的家人樣態,卻無法更具體提出這些被異化的形象與(台灣脈絡下的)資本主義的關連到底是什麼。當代劇場發展已經走至反覆強調多元認同政治,著力在人類賦權的多重可能的價值取向。在這前提下,就算要描寫受壓迫的人,也應該是歷史化、脈絡化地去處理被壓迫者的處境。資本主義對於人類影響最深的面向之一,便在於讓主體覺得,世界除了資本主義之外,別無其它可能。實際上,受到宰制的人亦非鐵板一塊,單一風格的展演選擇本身其實已是刻版印象的內化。《殺蟲記2.0》僵化的角色與手法如何挑戰身陷資本主義的觀眾,看完演出並無法獲得太多啟發。

對,或許舞蹈、對家人的怨懟等都是青少年成長歷程的常見元素。但是青少年作為失語、憤怒與焦慮的世代,不正是台灣社會一代傳一代,最大的迷思之一嗎?既是青少年劇團,可以合理推論,教育在其運作目標內。創作者引導青少年挖掘自我之餘,或許要小心,「我」的想像與經驗也可能是種意識形態。卡夫卡,或者任何一位經典作家都不見得能幫助參與者說出自己的話,

《殺蟲記2.0》

演出|玉米雞青少年劇團

時間|08/27/2017 17:00

地點|慕哲咖啡