蘇恆毅(專案評論人)

乍見「上帝公的香火袋」這個劇名,最直覺的聯想大抵不脫離玄天上帝的神蹟與護佑。但是在實際演出時,玄天上帝的香火袋、以及演出開頭出現的落難玄天上帝塑像,是劇中春滿阿婆的心靈寄託、對家鄉的念想、以及對孫子阿孝的疼惜。在故事中,「神蹟」並不存在,存在的是「人」對生活周邊一切的情感。

全劇演出是以現代偶戲的祖孫關係為主線,並穿插阿孝編創出的小孩為救父母、前去降妖除魔的傳統布袋戲,此種雙重結構,形成傳統與現代偶戲、以及三種語言的對照。

戲中戲折射出的臺灣社會與歷史風景

「戲中戲」是近年來不分劇種均廣泛接受使用的演出形式,透過開展出來的「看戲空間」,表述人物與劇中角色的情感對照、或講述劇作的歷史時空對個人與家族的意義等,形成劇作內在結構間的對照與呼應。

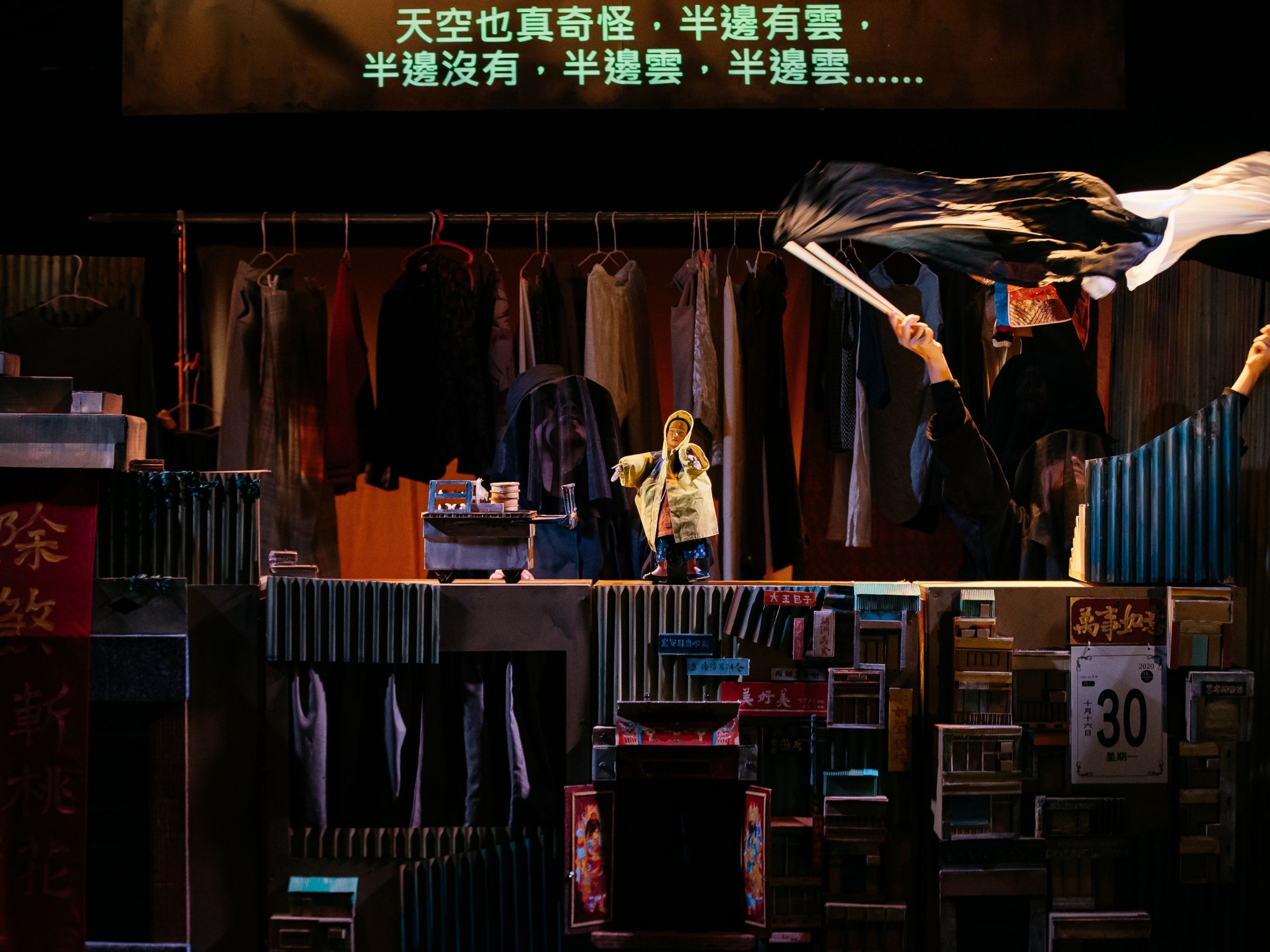

上帝公的香火袋(同黨劇團提供/攝影唐健哲)

現代偶戲的主敘事以春滿阿婆為中心,講述她對孫子的關懷、對兒子與兒媳的複雜關係、對舊友的思念,以及作為隔代教養單親家庭的主要照顧者,如何在現實的社會環境中找到生存的縫隙。傳統偶戲是阿孝要前往日本參加布袋戲演出的編創作品,講述龜蛇二妖相鬥,龜妖退居大玉神山,擾亂民間,一位孩童為了救出父母,便前往討伐的歷程。

兩組故事,分別處理不同的議題:現代偶戲處理的是社會中較底層的生活情狀,單親教養、隔代教養、兒子早逝、婆媳問題、警民衝突等諸多現象;傳統偶戲則是透過神話的方式,化用蔣介石與毛澤東是龜蛇化身的傳說講述臺灣現代政治史。

兩個故事線分別進行,最終匯合於一處。春滿阿婆見到故友之子後,當年的掛念從此解開,同時也得到口頭上的經濟保障,雖然因病去世,但阿孝仍掛念著要演出布袋戲給她看,於是接演小孩打敗龜妖、救出父母的大團圓。春滿阿婆掛念消解後的過世,雖因阿孝並未出國比賽而不圓滿,但在當下的安心,對春滿阿婆而言,即是滿足;龜妖被打敗,說明臺灣已脫離白色恐怖,走向民主的社會環境;而對阿孝來說,劇中的父母被營救,則補足了自身雙親缺席的缺憾感。

上帝公的香火袋(同黨劇團提供/攝影唐健哲)

類似的主題,同黨劇團亦曾演過《白色說書人》,講述人物在白色恐怖時期時,如何將情緒投射在廖添丁身上。若說《白色說書人》是明面揭開白色恐怖時期時的人心惶惑,那麼《上帝公的香火袋》則更傾向幽微的傳說講述臺灣政治史,並從社會中的小人物完成心願的「雨過天青」,達成一種治癒的、走向未來的效果。

《上帝公的香火袋》的特殊性在於,現代偶戲中的現實空間是以客語為主、閩南語及國語為輔,傳統偶戲的戲劇空間則是以閩南語為主。語言的交錯使用,呈現臺灣社會的語言複雜性,也同時點出臺灣語言的不同處境──劇中春滿阿婆要阿孝演布袋戲給她看時,一句「學校教的布袋戲都是閩南語,阿婆你聽不懂啦」即指出客語在臺灣是相對弱勢的語種,儘管回以「上帝公連英語都能聽懂」,但語言及與之相應的文化弱勢的現象,再結合劇中人物的生活景況,更可見到劇作有意識地點出臺灣多元文化背景中的弱勢與邊緣的生命狀態,並勾勒出奮力生存的樣貌。

「ㄐㄧˋ ㄧˋ」的傳承

和《白色說書人》相似,《上帝公的香火袋》也點出臺灣在白色恐怖時期的威權統治,只是這樣的記憶要如何被留存下來?劇中並沒有明確地說明,但可以從多重層面來觀看這樣的傳承方法。

在文宣上,海報設計成以孫子阿孝為中心、並且是以漫畫的風格進行設計,因此可此猜測,《上帝公的香火袋》或許是面對青少年的作品。而在敘事上,春滿阿婆訴說香火袋的傳承故事、並交到阿孝手上,便是一種將世代記憶延展傳承的途徑。

上帝公的香火袋(同黨劇團提供/攝影唐健哲)

至於布袋戲的技藝傳承,劇中安排的是讓青少年學習展演布袋戲給長輩看,讓青少年親身體驗,同時結合對長輩的情感,促使自己繼續演出布袋戲,使布袋戲的技藝得以從更年輕的世代開始傳承。而在傳統布袋戲構築成的戲中戲演出裡,臺灣的政治歷史以神話與意象的形式呈現,其實也是讓青少年能夠從此種角度,去了解臺灣的過去。

儘管本次是線上演出,難以了解《上帝公的香火袋》的閱聽群眾到底屬於哪個世代,但是從文宣是以青少年為中心的視覺設計,以及故事上的歷史記憶的言說、偶戲技藝的傳承,同黨劇團應該是有意識地要讓年輕世代看見臺灣文化與歷史的樣貌,並且不斷地傳遞。

《上帝公的香火袋》

演出|同黨劇團

時間|2022/05/29 14:30

地點|Opentix Live