在匆忙的城市裡,我們都只是孤獨的個體,只能一個人面對生活、面對社會,所有的不安與妥協都埋藏在心底無法訴說,而梁允睿個人創作的《美味型男》,喚醒了來自家人的溫暖和關懷,深刻感受到家人隨時在身邊守候的安全感。

一開場的噩夢雖然還無法快速進入情境,但耳邊不斷迴響記者尖銳而充滿嘲諷的言語,似乎說明梁允睿夢境底層的恐懼-母親死亡的原因來自緋聞纏身的兒子,而當節目導播要求轉換個人風格,做人好難的心情隨即宣洩而出,可當在準備中式食譜時,詭異的綠光浮現伴隨母親的靈魂附身,這樣充滿劇場性的變化卻察覺不出違和感,也在母親充斥著濃厚台灣味的唱腔中,聽見了這齣戲最重要的核心-用心料理才能撫慰遊子的心。

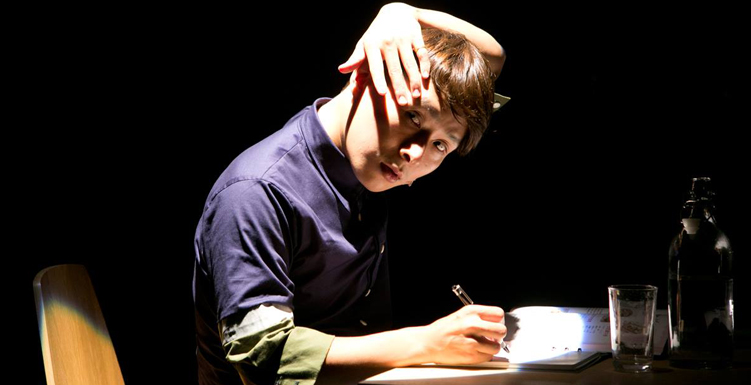

上半場用相當快節奏的方式進行,而梁允睿也毫無瑕疵演繹每個角色,當中轉換速度不禁令人咋舌。相對的上半場也有種一口氣閱讀完的壓迫感,到中場休息時才能夠換氣呼吸,碰巧的是中場換景時恰巧發生一場地震,彷彿宣告準備進入另一個時空。下半場是以輕鬆詼諧的料理節目現場呈現,觀眾的位置正如同電視播出時的畫面一般,更讓人身歷其境,像是真的在攝影棚當中,而後更進一步挑戰觀眾感官,美味型男現場烹飪,視覺、聽覺、嗅覺同時衝擊,發現自己已經完全投入在這場戲裡,確切感受劇場的全部。

必須說音樂為這場戲創造許多感動,聽到窗外雨聲聯想到兄長的死亡,進而引導出兄長遭火舌吞噬的悲劇,完全是八點檔的劇情設計但是在梁允睿充滿感情的歌聲中這一切都成立了。「天天想你天天問自己…」,卻始終無法鼓起勇氣面對母親的矛盾,隨著音樂不斷產生衝突,母親的閃爍其詞,兒子的咄咄逼人,無縫接軌的演出讓人信以為真,於是開始相信真的是母親的靈魂在兒子的身體裡,為了完成最後的任務所以回來。

最後一場戲,在梁允睿的深情演唱中,摧枯拉朽般的逼出所有人的眼淚,觀眾席間此起彼落的哽咽聲證明這首歌的動人,從芹菜炒魷魚到蔥香炒蛋,再到洋蔥胡蘿蔔炒肉絲,每一次的美味上菜都是來自母親殷切的呼喚與關懷,每一道菜的製作過程都加深母親的意念與想像,才明白原來母親心中對兒子的期待,正如同歌詞所訴說的:「你不是一般白的蘿蔔,你就不該簡單。」或許記憶中對兒子的遺憾無法彌補,於是勇敢的母親用彩虹的光芒,替兒子照亮生命的窗,走過思念與原諒,懇求盼望兒子幸福,所以唱出「男的女的不要緊,只要他能疼惜你,陪你聊天,聽你做夢,如此我才能安心返去。」也在此時體會到身為母親與孩子的心情,不可言喻的能量精確地擊潰眼眶,讓人毫無防備的哭出來。《美味型男》不只美味,同時挖掘每個人心中對家庭的渴望,用心料理才能撫慰遊子的心,用心聆聽才能感受字字真情,用心品嘗才能發現真誠而令人動容的母愛。

《美味型男》

演出|梁允睿、耀演

時間|2013/010/31 19:30

地點|台北市牯嶺街小劇場