這是一齣感受玻璃天花板的戲劇。過去玻璃天花板效應是說明著由於性別或是少數族群在組織晉升過程遭受到的障礙與歧視,而這些困難往往不被意識其存在。《我的50呎豪華生活》這一齣戲,則是把香港生活中這看不見的障礙試圖用各種感官方式讓觀眾們可以理解。如何感受到社會中看不見的天花板是這一齣戲的挑戰也是其成功之處。

地產資本主義在香港有其特殊的歷史,從英殖時期五零年代到八零年代間中國人口大量移入使得香港的土地使用成為嚴重的問題,當時英國政府逐步形成的公屋政策就是試圖解決這個問題,即便如此,當時已有不少籠民生活。在七零年代以後香港逐漸成長的經濟生活帶動了房地產轉型,房地市場成為香港的日常,並且隨著新自由主義的進展這幾年間香港高漲而起的房價更是嚴重壓迫了香港草根民眾的生存。羅靜雯執導的《我的50呎豪華生活》主題就聚焦在地產資本主義下香港劏房的問題。簡單來說劏房是香港隔間出租房,一般來說大小地產1.5坪到2坪間,約50平方英呎。這樣狹小的生存空間從今年的統計在香港卻是近二十萬人口的家居常態,這背後是除了社會問題更是嚴重的階級差異。

《我的50呎豪華生活》在劇情結構上,包括三個部分。首先登場的是房售推銷員歡迎顧客的場景。所有的觀眾在開場的時候被邀請走進房產銷售人介紹劏房的環境。場上演員彼此叫賣、雖然沒有表現出銷售人員的雄辯話術,但透過六名演員在空間上的叫喊,彷彿產生了合唱團般的疊沓,誇張的語氣講著香港日常與荒謬。在這一段的表演中演員也逐步帶領觀眾參觀瓦楞紙相隔的小房間。受困在小隔間的觀眾,從空間感開始體會劏房的荒謬,從房間裝置與劏房裡生育與孩童教養的困難揭示這香港社會中不人道卻又被容忍的社會現象,而這一個部分的表演,以火災逃難的現場讓觀眾轉換到另一個實競秀場景。

在第二個部分,觀眾被移往了平面房屋圖的舞台。觀眾開始觀看如貧窮大挑戰的實競秀,透過劏房在娛樂節目中被當成奇觀,真正的現場中的六位演員開始扮演這香港的日常角色,以劏房居民的角色侃侃而談一般人真正看不見的生活面貌,以及消極生活的意識形態。這其中由廖愛玲演出的劏房中年女住民在舞台上產生了相當有效的劇場效果,表達了劏房這幾年來的轉變以及貧窮文化中的困境。輪番上演的其他演員也更具現化劏房居民遷徙在房價與錯誤的房地產補助政策下,加速成為現代城市中流離失所的一員。

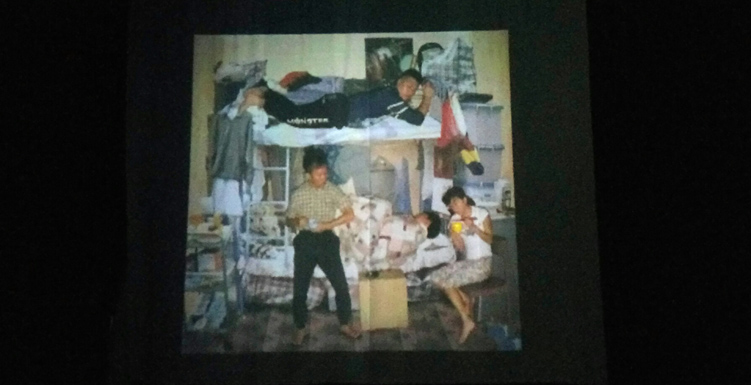

在最後一部分,也許是最畫龍點睛的部分,整個劇組的演員在地板上演出並透過攝影放送到螢幕讓觀眾看到垂直畫面。這齣地板的演出講述了劏房家庭如何受困其中的小戲劇。在私領域中劏房形成了一種邏輯設計(device of logic)往公領域擴散,無論戀愛、求學、就職與家庭關係都被這個困境左右。《我的50呎豪華生活》將扁平的劏房生活重新立體化,並且在戲劇中拉除布幕讓觀眾一窺這扁平的真正面貌。而在這一幕由家庭劇中的小女兒作文中提到薛西弗斯雖看似天真,而正就是香港近二十萬人看不見的天花板,一直壓迫著他們的生命樣態。《我的50呎豪華生活》也就如同My Little Airport在〈西西弗斯之歌〉所唱著:「喺裡面我識唔到朋友/返工食飯都係一個人/我已經悶到抽筋/但要維生我諗到一個方法抗衡」這是香港的維生之難,也是羅靜雯所帶領的團隊成功把香港縮影於劏房讓我們望見資本主義刮骨吸血之痛。

《我的50呎豪華生活》

演出|影話戲

時間|2015/08/18 19:00

地點|表演36房房頂小劇場