少數民族是一齣意識感非常強的作品,從女性的狂舞為始;以女性的狂舞作結,在戲劇中表達非常強烈議題討論的慾望,如編舞家在演出座談所言:「當代藝術如果沒有引起討論,這個作品是沒有意義的」、「藝術本身不重要,表達才是重要的」,雖為舞碼作品,但是舞蹈的美感是缺乏的,但是每段舞蹈卻有著很強意識形態。

開頭的狂舞配合著搖滾的重節拍,每位女性在盡情地擺動中以大的誇張的動作,奔放的從觀眾席走向舞台面對觀眾,直接向觀眾提出一連串的詢問:「你喜歡我們的開場嗎?(我現在跳的這段舞蹈)」、「我像誰?(他們說我是少數民族)」、「少數民族是甚麼?(我不知道)」伴隨著舞者面無表情的沉默,以中國印象的汽笛聲將現代化、自然相處的開場慢慢帶入受到文化強權打壓的少數民族窘境之中。

舞作使用了許多淺顯但鮮明的象徵:代表少數民族的女性在台上一字排開,如選妃過程般的展開笑容,跳著家鄉的舞蹈,作為一個特定民族女性,像是被商品化、物化,公式似的表演。貫串整場的紅,與毛澤東的印象籠罩著整場演出。

讓我覺得非常不舒服、恐懼的是,在這個過程中觀眾被引導著打節拍、鼓掌,沒有意識到這個過程就像是在模擬特定民族被截斷的官方演出一樣,剝奪了他們身而為人的獨立性,而成為一個標籤,他們的演出是文化強權者對少數民族的想像,不給予喘息空間的笑鬧強迫他們進行不情願的表演成為一種壓迫。

而舞者在段落中不斷的學員與教學者的身分,學習這些他們不曾從家鄉認識卻從戲曲學校認識的舞蹈,進而從被壓迫的學習者轉變為施加壓迫的教學者;甚至當部分舞者表達性與自主的解放時,其他同為少數民族的演員強硬的阻止他。當其中一名演員站上發言台時,笑著說:「我現在喜歡穿白淨杉、喜歡跳舞」時,像是被媒體刻意擷取的正面形象,讓我在內心質問:「真的嗎?」

演員面無表情的逼近觀眾,像是對體制無聲的抗議,但是體制的強大讓人不得不說出「我生、活、死都是維吾爾人」,但是族群的標籤,難道不是後天的嗎?孟德斯鳩所言:「我們先是一個人,然後才是男人或女人」,但是在強勢文化底下,不容人有這樣選擇的自由。

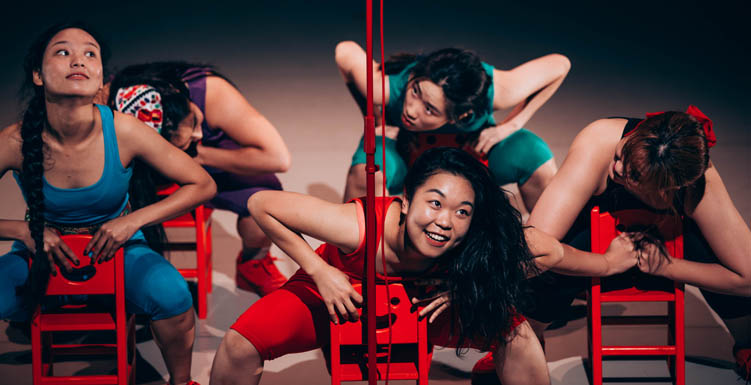

舞碼的最後,演員們透過了一連串滑稽且荒謬的英文學習法,或許是學習讓他們有了忠於自我的籌碼?又或是國際化開啟了知識的大門?女性們脫下傳統服飾換上韻律服,進入了美式 DISCO 節奏之中,跳著戰鬥的、拳擊的舞蹈,露出狂暴而猙獰的表情,像是性別不再存在、民族標籤也已經消失,成為快樂而解放的自我,但最終還是在國家宣傳的需要底下,高歌「我愛中華」,蜷縮其中無法逃出。

《少數民族》

演出|楊朕

時間|2017/08/25 19:30

地點|台北市水源劇場