北京松雷集團

華人自製音樂劇方興未艾之際,北京的松雷集團,集結美加中港台的專業人才,以移植自西方資本主義市場的全套規模,製作了《愛上鄧麗君》,高調宣示鄧麗君其人其歌對音樂劇的加持,以及中國大陸對這位二十世紀最具影響力的華人女歌手的詮釋權。

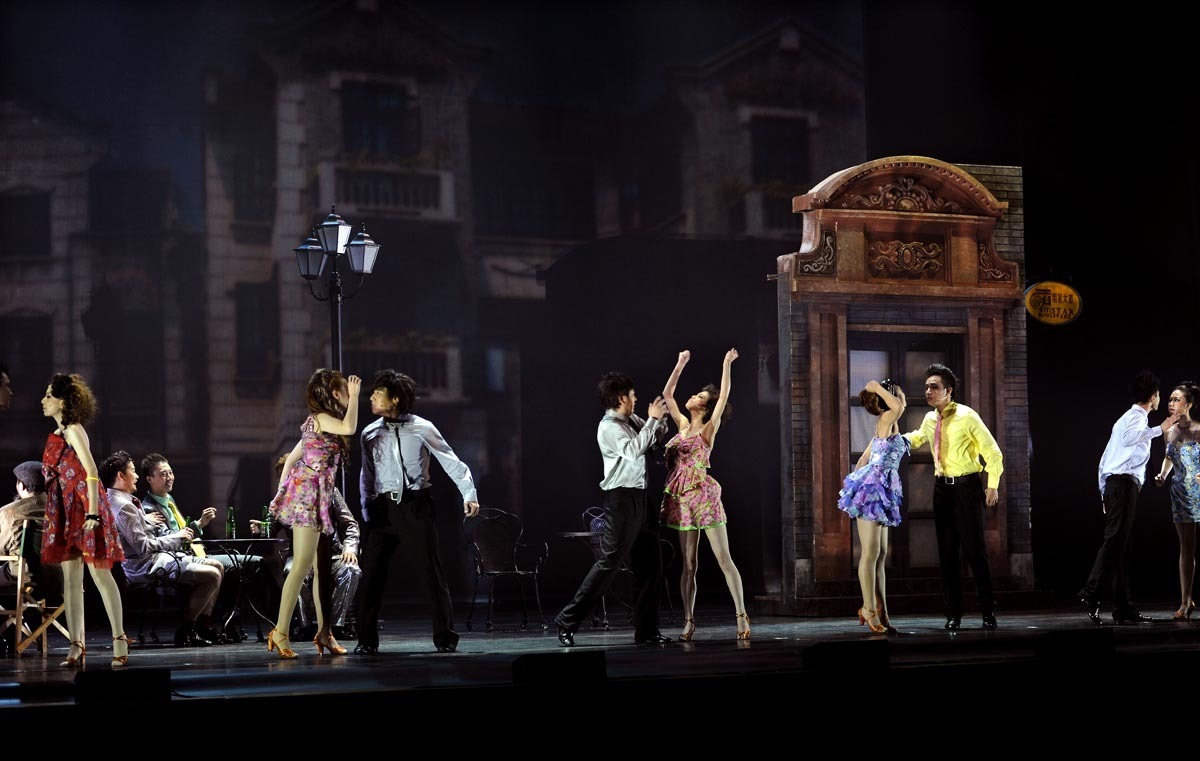

《愛》網羅到歌聲、氣質肖似鄧的女演員,鄧麗君老歌(含原版和變奏)也占有全劇五分之四的分量,但出身台灣影視界的編劇名家王蕙玲,並沒有拿鄧麗君生平來發揮,而是兜了個彎,掙來較多自由虛構的空間,以此琢磨出拉近和主訴的中國觀眾距離的路徑。她讓已歸天堂的鄧,以「還有心願未完成」為由,重返人間,幫助一個為了逐夢在繁華的上海載浮載沉的年輕人周夢君,走過種種打擊和挫折,重新找回他熱愛音樂的初衷。

當鄧麗君化身全能天使,《愛》的觀點得以遊走寫實與魔幻之間,但此一天馬行空,卻因內在邏輯鋪陳不足,而有「為串歌而設戲」之嫌。周能在時而切換的幻境中,遭遇下凡助人的鄧,前段可說是緣自周母初戀與鄧歌曲的情感聯結,後段對周折騰更大的愛情呢?看不出有何深密的關聯,讓鄧竟必須帶周下地獄,在他面前另結男友,來刺激周要珍惜身邊愛他的女人。在台灣看《愛》,還可以看到一段劇本沒寫的加演——由名音樂人黃國倫「演」大師,指點周和女友從鄧麗君的歌聲尋找唱歌的祕密——這個和台灣觀眾搏感情的靈活調度,的確有娛樂效果,但故事也更離離落落了。

鄧麗君去世十六年來,她居留過的台灣、香港、日本,都製作過以她為題材的電影、戲劇,《愛》雖屬後出者,但以三千萬人民幣為製演後盾,又充分掌握到挾歌聲的翅膀展現劇力的音樂劇特質,氣勢相當可觀,其專業技術到位的速度和程度,台灣真是望塵莫及。這套使中國大陸很快銜接上西式現代化的移植模式,和近年來中國辦奧運、世博的軌跡,基本上是如出一轍的。然而不諱言,因為速成,也很難摸索、建構出屬於自己的人文風格與品味。

歌如其人溫柔的鄧麗君,生前沒有到過中國大陸,倒是留下聲援六四的堅定身影。想當年,她的歌聲以滲透、浸潤的方式,進入那塊她魂牽夢縈的土地,撫慰被政治運動百煉成鋼的人心,化百煉鋼為繞指柔的力量,才是「鄧麗君」的神髓所在。從主題(曲)推敲起來,〈沒有愛到不了的地方〉,聲情或語意都偏向「向前看」的壯語,《愛上鄧麗君》終究得其形似而已。

《愛上鄧麗君》

演出|

時間|2011/9/10 19:30

地點|台北市國父紀念館