文 許玉昕(自由工作者)

《落頭氏》是以馬來西亞華人歷史為發想的創作,以幽冥與傳說的敘事方式,回望馬來西亞華人族群在殖民、遷移與國族建構過程中的複雜位置。在一個幾無布景的舞台上,兩位演員與一位樂師來回穿梭於不同時空與敘事邊界,包括民國二十年的木寇山、民國七十二年的檳城⋯⋯。在檳城的傳說中,為了讓飛離的頭顱能回返,女人會用紅線將頭與脖子繫在一起;而在劇場裡,表演者將紅線綁在舞台四周,使紅線包覆舞台空間和身體,紅線象徵邊界的軌跡,更是表演者們提問與抵抗的對象。

整場演出不斷強調「頭」與「身體」分離的意象。演員們在幾個段落重複「他們來砍下我們的頭」、「把我們的頭換成別人的頭」,聲音節奏高張、速度快速,使人感受到一種不容置疑的系統性壓迫。頭,是思想、語言與主體性的象徵,而「換頭」是殖民暴力最深刻的介入方式,身體則成為被重新配置的權力位置。重複性的語言凸顯了殖民暴力的非線性特質:不是劇烈爆發的歷史時刻,而是以一種日常、無孔不入的形式現身。

另一方面,傳說中女人的頭顱不斷飛離軀體,去尋找失散的丈夫與兒子,這一情節看似回歸家庭與血緣的敘事模式,不過在這裡,它並未簡單落入家國與性別再生產的窠臼。她所尋找的,並不是完整意義上的「家」,而是那些被排除、無法安葬的記憶幽魂,是在國族與私人之間無法安置的歷史──1960年代從馬來西亞來台卻從此下落不明的「僑生」、在殖民與去殖民的巨變中被劃分進不同「國家」的伴侶。乍看之下,「飛頭」的象徵似乎飄移了先前殖民暴力的指涉,但這個歧異卻恰好顯示了:殖民與國族暴力,不僅圍繞著思想(砍頭),也潛伏在離散、情感斷裂等碎片化經驗(飛頭)。雖然飛出去的頭顱總會在早晨回到家,繼續進行一天的例行事項,但這個「家」並非穩定的庇護所,而是如後殖民學者霍米.巴巴(Homi Bhabha)所言,是一個被帝國壓迫或國族介入的「非家」(unhomely)——一種在熟悉中潛伏陌異、無法提供安定感的空間經驗。【1】

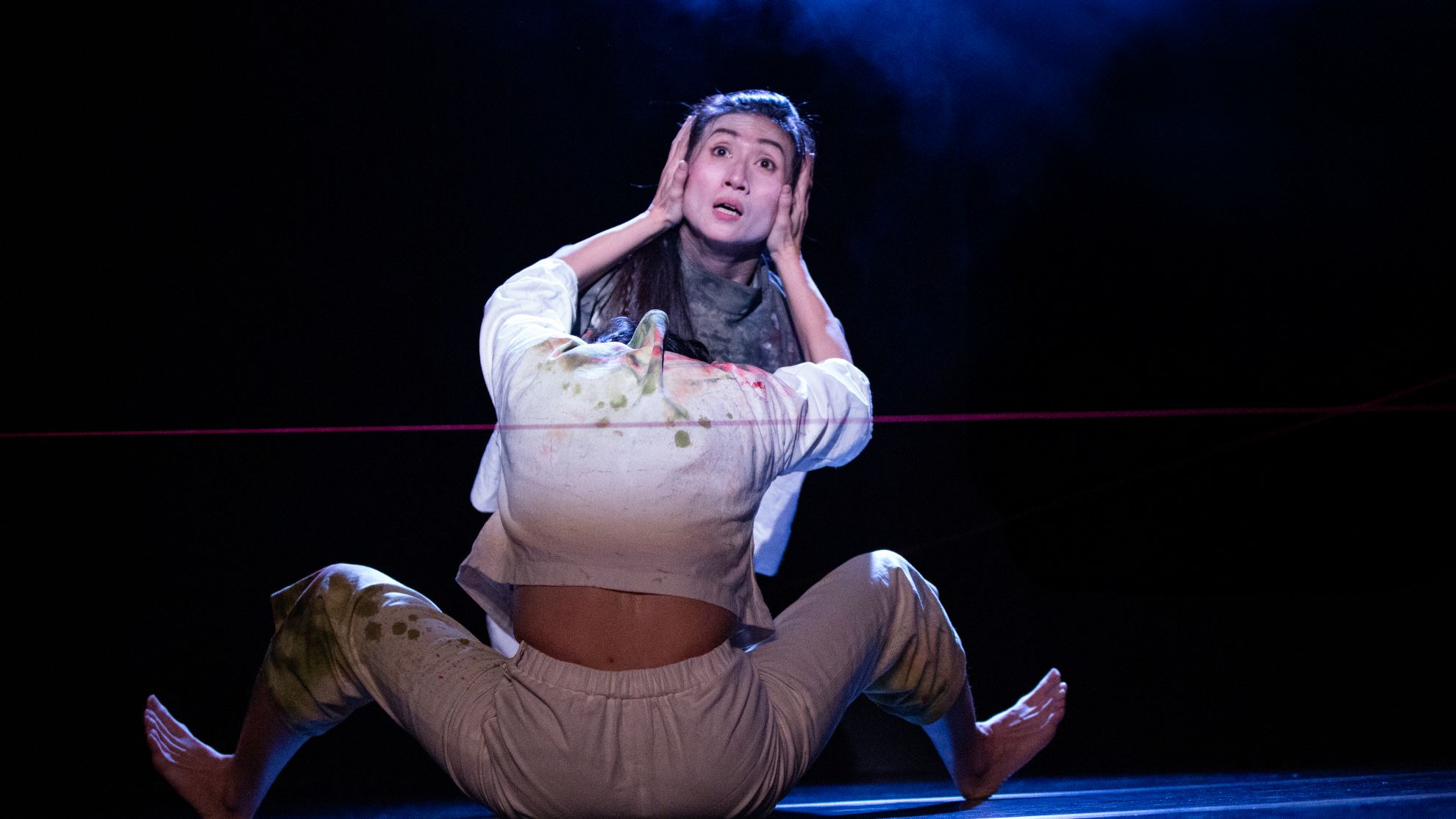

表演者透過重心轉移、身體的折疊與錯位,以及布料的遮蔽,讓身體出現視覺上斷裂。這樣的主體,不再是完整、自洽的,而是處於裂縫、殘缺與尋找之中。傳說裡女人頭顱日復一日的飛行與尋找構成了後殖民主體的隱喻:在追尋與斷裂之間,維繫一種不穩定卻保持主動性的生存狀態;在飛出與回歸之間,不斷召喚那些未竟的哀悼、被遺忘的歷史與幽靈般的記憶。這樣的碎裂主體不是要追求「完整」或「回家」,而是將斷裂本身轉化為行動與記憶的起點,逃逸於國族疆界。

語言也是分裂的。在演出中,兩位敘事者裝扮相似,綁著相似的髮辮、穿潑墨衣衫,卻使用不同語言:表演者莊惠勻說華語,劉佩芬說檳城福建話。以語言政治的角度來看,「華語字正腔圓,用說的;福建話講不清楚,用唱的」,反映權力對語言的劃分。不過演出並沒有聚焦在族群差異或認同政治,而是透過聲音的不同質地來傳達言說者分裂的感受與經歷。兩人在大多數時候交替、重複同樣的話語,聲音與語調有時錯開,有時共鳴,製造出某種重影、錯位的感覺。正如巴巴所言,「第三空間」存在於差異的重疊與位移之間,它並非旨在建構新的民族敘事,而是開啟一種持續協商的空間,透過「混雜」來鬆動國族語境下制度性多元文化主義,以及對「異國他者」的本質化認識。

主要敘事者之一,來台學習人類學的馬來西亞女性,其實她的身份與學科本身就充滿殖民與後殖民的矛盾:早期人類學是殖民者對「他者」的知識工具,經歷後殖民的內部批判後,成為被殖民者自身認識的途徑。留學女子沒有死於象徵全球災難的疫情,卻死於一場極其偶發、日常的車禍──死亡的偶然性是對「完成自我認識」之敘事邏輯的取消。她不是透過文化研究建立認同的知識份子,也不是因疫情犧牲的現代難民,而只是一個隨機的、「飛出去」的他者遺體。於是,女子死亡的結局既沒辦法進入文化敘事,也無法轉化為國族歷史的哀悼資源,這個看似荒謬的結局其實是對任何整體性敘事的的懸置。

演出頻繁丟出對「國」與「家」的提問,如「有沒有國的家嗎?」這些問句看似具備解構的政治潛能,不過快速緊湊的提問,讓問句尚未落地,又被接續的問題沖刷而過。同時,由陳姿吟負責的現場聲響演奏,為高頻的提問加乘節奏與感官強度。問句的反覆堆疊與聲響的搭配產生一種非語意性的張力:這些問句並非透過辯證來達到解構,也未建立新的共同體想像,而是動搖語言的意義,使「問題」本身變成一種具有韻律與身體感的刺激,形成某種高張但不穩定的聲響場域。

聲音在這齣戲裡,突顯的不是召喚的力量,而是無法解答的問題與困境。聲音設計使用敲擊聲響、在劇尾折返的吹奏曲調、語言與方言的切換,讓歷史殘餘以非線性方式折返與纏繞。當頭顱脫離身體、語言脫離語意、問題脫離答案,劇場便成為一個在認同斷裂、歷史失語與文化混種中嘗試協商的「第三空間」。劇場不再是召喚國族記憶的祭壇,在這裡,鬼魂不求平反、死亡不能被意義化。這正是《落頭氏》的批判力道——不是出自特定政治議程的批判,而是持續召喚那個尚未到來的、幽靈般的政治。

值得進一步思考的是,《落頭氏》呈現的「異人」,似乎有雙重性——一方面是如劇中台詞所說「本島或大陸都不是家」的離散經驗,另一方面是在國族作為分類暴力之前的族群識別。劇中多次提及各種傳說中「異族」的特徵,且以「異人圖」作為敘事的開場與收尾,但若不加辨識不同時代對「異」的區分機制,便可能重蹈文化人種學的陷阱——將「異族」視為可辨識的身體特徵或分類對象。倘若「異」被奇觀化的描述穩定成一系列的符號,它便失去了作為裂縫的政治力量。

注解

1、 Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London: Routledge, 1994).

《落頭氏》

演出|身聲劇場

時間|2025/05/04 14:30

地點|牯嶺街小劇場 一樓實驗劇場