文 林乃文(2025年度駐站評論人)

五月台北恰有兩部劇場作品,主角皆身首分離,但以不同的劇場敘事方法,走向內容相異的主題。

頭,向來被視為身體的指揮中樞;一個人的心智、眼眸,最具識別特徵的臉、對外說話溝通的嘴,都集中在頭部;而身體,就像為中樞運輸運作生命能源,與執行動作行為的龐大系統。身首分離,不管是無頭之身,或無身之首,一瞥即震碎人類對自我完形的想像,也因此裂生隱喻無數。

攝影家張照堂曾有一知名黑白照系列:無頭之軀,看向平淡無奇的日常風景。拍攝時空在1960年代台灣,不著一言地反映那個壓制噤聲的特殊時代——恍若人們腦袋被強行置換,變成某種特許模式,無頭之人在島國遍地行走、如常生活。

時隔六十年,自由開放小確幸、俯拾即是,何以無頭之軀與無身之首又來到我們眼前,並且再度爆擊我們的感官?這回無頭之軀的內涵發生了什麼變異?

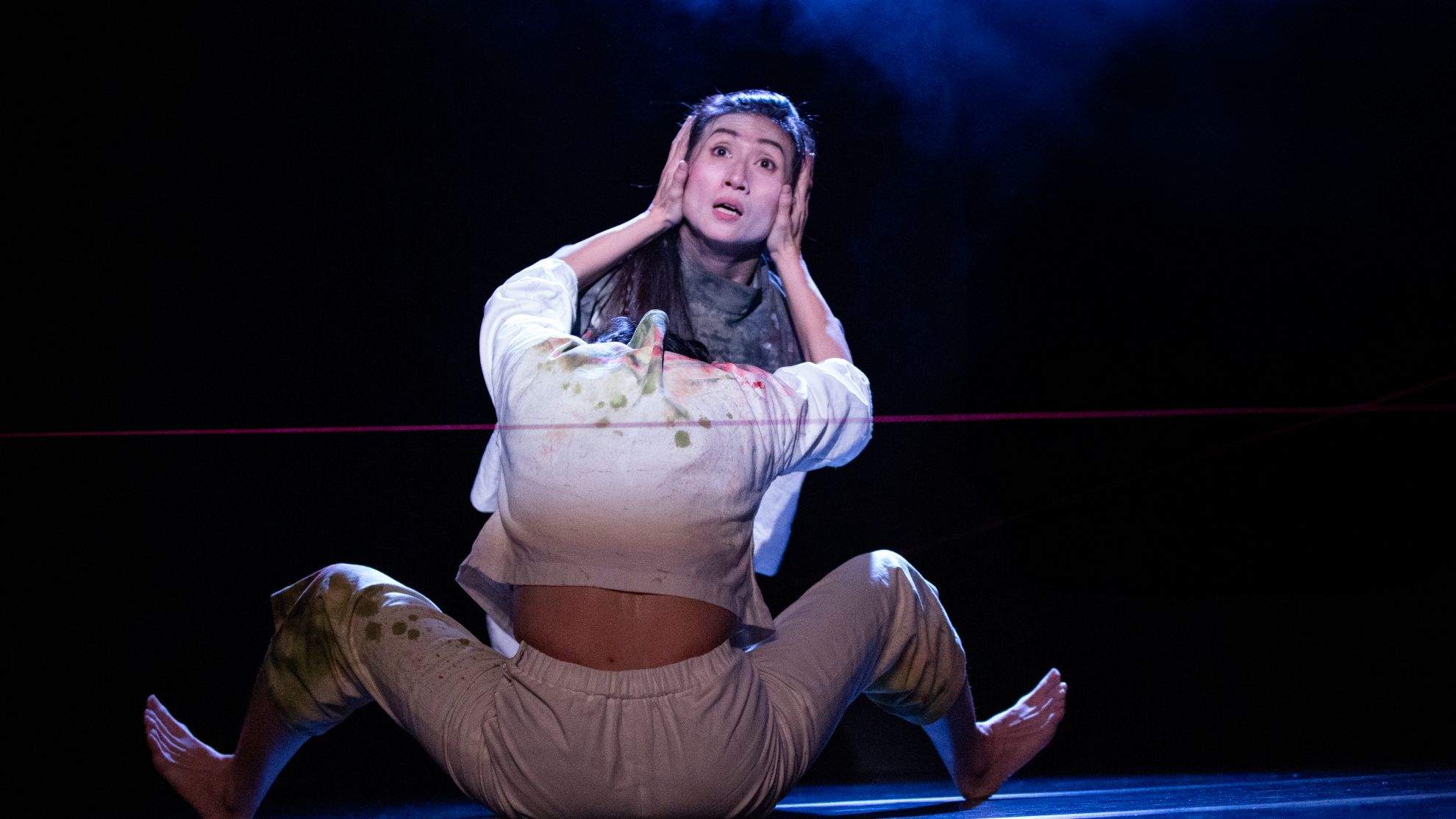

一向以聲響、節奏、身體律動見長的身聲劇場,再次從神話傳說鄉野逸史提煉素材,創造出一種身首分離的「異人」形象,由兩名女演員莊惠勻和劉佩芬,分飾一個人分裂的兩半:無身之首和無頭之身。二人擁有相似的裝扮、相似的身體節奏,而分別不同語言:華語和福建話;分別不同的記憶起點與情感認同;甚至不時互換位置,顛覆頭與肉身的主僕指涉——「兩個都是我」,擺脫二元選擇的對立。此「異人」始終保持高度的雙重性,反得以逃逸於分類暴力之外,徘徊邊緣,不被歸類。

「異人」的身分,隨著穿越不同時代,也產生高度的變異性:1931年因瘟疫被隔離在木寇山的華人母子,1963年兒子無由死於臺灣的檳城母親,1980 年來台學習人類學的女僑生;這使得「異」的區分機制,不斷翻轉,雜揉異人的多重敘事,自始至終,並不追求主體的完整,以裂解始,以裂解終。

落頭氏(身聲劇場提供/攝影李羽涵)

原本,「頭」是思想、語言與主體性的象徵,而「換頭」是殖民暴力最深刻的介入,身體成為被重新配置的權力位置。又或者身首分離,有如情感或認同的離異和破碎化,猶如上一代的離散經驗遺留給下一代的糾葛;這種種文化指涉,在最後一位馬來西亞華人女性身上,再度被裂解;女僑生斷頭的原因,來自一場車禍,日常的交通事故,無冤無仇,似純出於偶然。由此「異人」敘事,飛越了國族認同的框架、離散失根的文化語境,終於落腳當代,卻變得更加模糊辨識。

由法國埃梅劇場(Le Théâtre de Ajmer )導演法蘭克・迪麥可 (Franck DIMECH)和台灣娩娩工作室合作的《騷動之川》,似乎接續了《落頭氏》未盡的當代敘事,然舞台敘事手法,截然不同。生於神話已杳,宗教中落,音樂也涼,靈魂不知所由何去的時代,人們能把握的就是一生一世,努力工作,體驗人生,暢活自我,直到心跳停止。這樣的當代「神話」,卻也在一個幼小女童的無頭屍身,被遺棄在河川之濱,瞬間粉碎。而質問的載體,不再是曲折隱喻的身體姿態,而是一句句冷冽精確的語言。

騷動之川(娩娩工作室提供/攝影楊詠裕)

《騷動之川》的演員賴玟君、安原良、胡書綿、林唐聿、廖原慶皆來自台灣,劇本則來自法國劇作家阿諾・卡列嘉 (Arno Calleja),從2018年台北讀劇開始,經歷疫情延宕,終於在今年演出,劇組已斷斷續續磨合七年。所謂「騷動之川」,並不特指某座城市,而像一個全球化時代的比喻:某一條貫穿人工城市、稀有的自然保留地帶,暗自保存野蠻、慾望或生機的潺潺細流,尚未完全規格化的所在。用劇作家的語言形容,宛若「人心的黑洞」與「世界的排水孔」,被每個說話者提起,作為全劇不在場的在場。

命案發生後,市民、警探、無業遊民、母親、占卜師,各自以直挺挺卻疏離寂寥的身體,喋喋不休卻無法溝通的語言,傾訴所聞。道斷底下是各自的生命履歷,各自的主觀偏見,各執一詞,如盲人摸象,真相終究陷於泥沼。

這不禁令人想起哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein)的名言:「語言的邊界,就是思想的邊界,就是世界的邊界」。觀眾聆聽著不同人格的「證言」,一步步走到語言的邊境,探望邊境外的深淵,再難前進半步,那劇場最最渴望復辟的,原已藏在語言編碼之外的「異」狀。

騷動之川(娩娩工作室提供/攝影楊詠裕)

對我來說,全劇最富詩意的,是受害小女孩(賴玟君)的長篇獨白。她身體外表完整,身著橘紅色洋裝,面向觀眾,視線微仰,雙手交握,侃侃而談:假如她的生命沒有被斬斷在五歲那年,她的六歲將如何、十九歲會如何、二十歲會如何、三十歲會如何、三十五歲會如何、五十五歲會如何,像流水帳一樣。她本來很有可能,會經歷如你我對生命的渴望與奮鬥,失望與茫然;會與我擁有們相似的當代神話——夢想;因為醫學發達,她很可能活到百歲上下,活到把人生所有想做的事都做過一遍,活成自己想要的樣子,活到捫心自問毫不後悔,活到「沒有遺憾地耗盡」。語速不快不慢,聲情不情緒化不戲劇性,在她懇切的自述中,聽眾赫然發現:所謂「一條寶貴的生命」,若不是中途夭折,就是最後耗盡;終點都是空虛。看似多樣的生命選擇,其實邊界歷歷在目。

相對於《騷動之川》以精密的當代語言,攪動邏輯,最後發現暴力最深沉處,無言可表;《落頭氏》則從古老東方傳奇中提煉身體與聲音,創作全新的意象,調動感官,超越語言邏輯的限制,開啟觀眾隱匿的記憶與經歷。雖都是身首分離的劇場敘事,但風格手法大相徑庭,提供不同的看戲歷程。

《落頭氏》

演出|身聲劇場

時間|2025/05/04 14:30

地點|牯嶺街小劇場 一樓實驗劇場

《騷動之川》

演出|娩娩工作室、埃梅劇團

時間|2025/05/23 19:30

地點|國家兩廳院 實驗劇場