文 黃馨儀(2023年度駐站評論人)

臺中歌劇院今年的「遇見巨人」系列,邀請吳子敬和陳品蓉改編莎士比亞經典《羅密歐與茱麗葉》(以下簡稱為《羅茱》)為新作《R&J and others》,各自執導上下半場,期待藉由不同的世代與性別觀點,剖析臺灣現下的愛情、離別與悵然。【1】

〈R&J〉:沈浸愛情,玩耍經典的語言

上半場為吳子敬的〈R&J〉,聚焦在《羅茱》的現代搬演,以英譯中的原文本、現代口語和另一種詩意語言,堆疊玩耍出《羅茱》的不同層次。對應著三種語彙,吳子敬的茱麗葉也有三個樣態,對應著原文本的單純浪漫(吳靜依飾)、現代文本的直接情感(趙欣怡飾),以及預示未來悲劇的詩意(Mayo飾),也將過去、現在、未來三種時間都安放在茱麗葉身上,其他角色則會依造場景情境有不同的語言表現。這樣的形式讓茱麗葉的面向立體,卻也不免讓上半場有一種不一致的斷裂,作為觀眾,並感覺到演員台詞處理與段落間作為觀眾的理解落差。現在的語彙總是最自然生動,而咬文詩意則有一種故作的距離,原文則是卡在中間,召喚著共鳴與熟悉,卻又被時代感扞格。在段落與段落間,一不小心就會找不到安放彼此的位置。

在〈R&J〉中,吳子敬也將自己的導演特色充分發揮,尤其對於空間以及其空間符號的指涉。利用「後台」的天棚或是貓道展現樓台會,並且向舞台下挖掘,製作出地窖並暗喻陷阱或深淵。開場眾人以不同狀態掉落,也為整場演出定調,營造強烈的敘事氛圍。然而可惜處或許也在此,專注於《羅茱》的現代演繹,雖然藉由不斷地符號轉譯與翻新帶來趣味與層次,可當面對經典明白結局,再怎樣耍玩似乎也難讓人感覺新意,三種文字語彙的交替也讓敘事變得零散。

〈The Others〉:脫離情愛,看見沈沒的其他

然而,上半場的節奏掌握與鋪排確實彰顯了下半場陳品蓉想要就《羅茱》原文本所延伸展現的議題。陳品蓉選擇純粹的當代,除了Mayo所飾演的未來茱麗葉仍延續上半場的角色穿著感,其他人都是現代的休閒服飾,也讓脫離愛情的苦海成為可能。

下半場的一開始沈樂扮演的救生員從愛情的苦海裡救起了楊迦恩飾演的羅密歐,也在歌劇院小劇場舞台打開、展現真實外界的那一刻,帶出了「茱麗葉就是東方」的另一層意涵。陳品蓉將時間接續到歷史的1595 年:荷蘭成立的東印度公司突破海上封鎖的一年,其船隊航行往東方開始進行香料貿易。於是情愛關係也預示了殖民及貿易,如同茱麗葉縱使有再多面向,女性在當時也不過就是上流階級的婚姻交易資本。

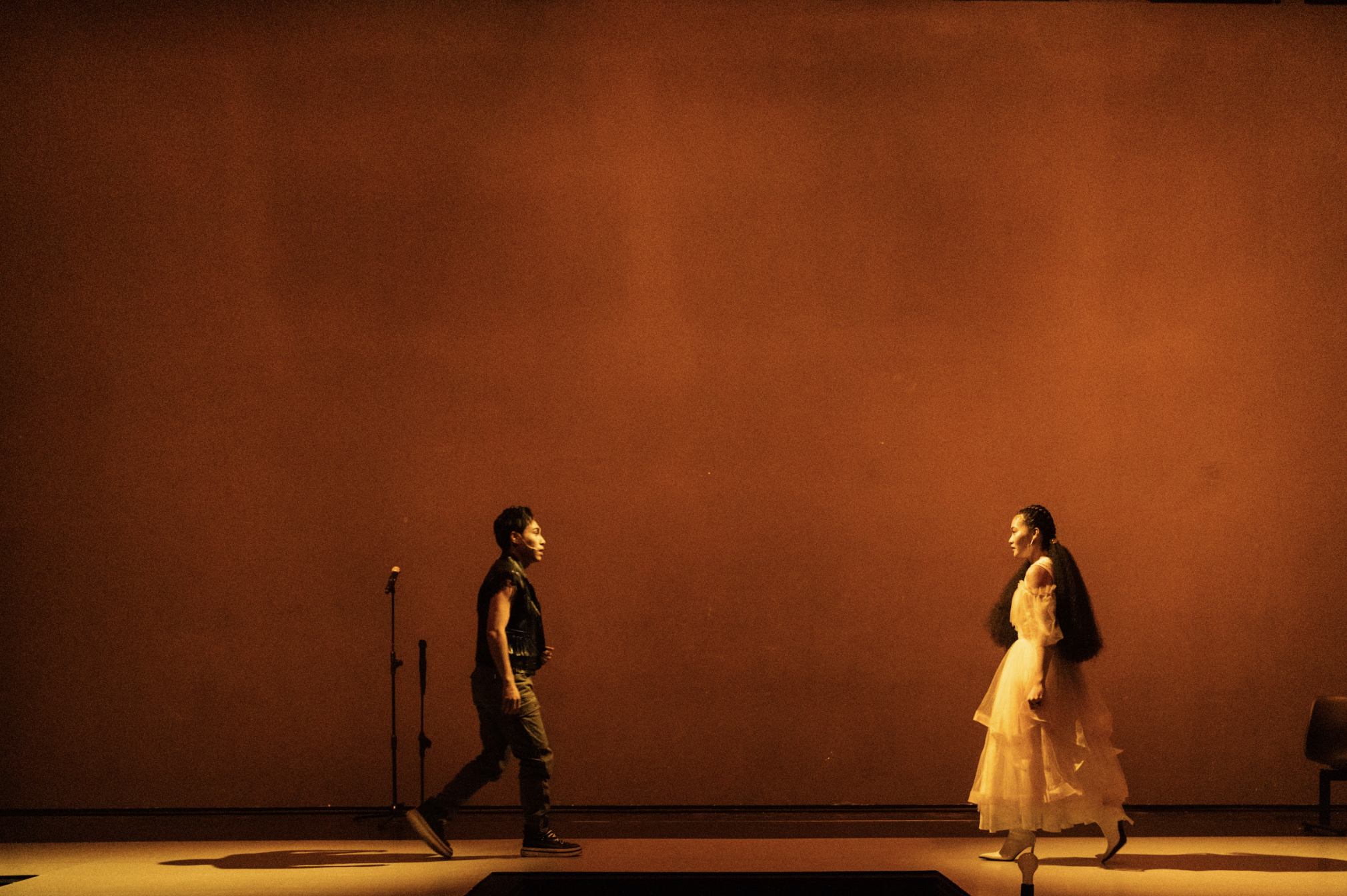

R&J and others(臺中國家歌劇院提供/攝影劉璧慈)

羅密歐暫離了愛情苦海,未回到墓穴去見茱麗葉,卻航行遠洋,也終止了《羅茱》故事的和解敘事,無有殉情、無有仇恨終結,而兩家族的戰爭也是世界的戰爭。縱使世界開闊了,但當帝國主義與殖民崛起,和平也是渺茫。羅密歐在他的航海新身份裡展開新的經驗、完成他的復仇——他收購了卡普萊特家族的航線與商船,包含一艘在茱麗葉出生時建造、以她命名的船。

東印度公司的航行也來到台灣,在這進程中,有些其他子題展現,像是達爾文的進化論,像是有誰在乎被驅逐出境的羅密歐,如同有誰在乎1971年退出聯合國的台灣?但在時間的長河中,不是所有的事件都會被看見與提起,在航行中,或有魚躍閃現,但也終將沈沒入海。

雙導演視角共構的意義翻新

對比上半場仍以《羅茱》為主軸,下半場〈The Others〉則更在周邊的他者,那些沈沒的事件與亮點、那些如果沒有主角仍會發生的事。

這也不禁讓人將《R&J and others》與去年野田秀樹的《Q:歌舞伎之夜》聯想在一塊。野田秀樹的羅茱因為歷史的陰錯陽差未得共赴黃泉,羅密歐被俘至冰天凍地的西伯利亞,茱麗葉則因為兩家族為了維持和平的假象,隱瞞了她的存活。卻也因為兩人生命的延續,展現了現實的殘酷,並在經典浪漫中帶來反戰的哀思。而在〈The Others〉則因為羅密歐出航,將視野開展到航海時代的侵略與交易,揭示彼方的戰火,也讓茱麗葉假死成真,隱姓埋名而造就了卡普萊特的家破人亡。就此,《Q:歌舞伎之夜》和《R&J and others》不僅是翻轉與重譯經典文本,而是延伸設想了新的可能,並在經典中投入了當代的注視與關懷,因而也將劇場望向了更遠地方。

有趣的也是,作為生理男性,吳子敬的上半場關注在茱麗葉的多元展現,而生理女性的陳品蓉則關注在羅密歐的離開與離散。兩人的選擇讓性別的角度即詮釋不再單一,並展現不同的視野觀點。只是在這次的製作聚焦在導演觀點,而在雙導演的分工之下,也不免好奇對兩人而言,《羅茱》所代表的意義為何?現階段的《R&J and others》是彼此共同的期待與看見嗎?當陳品蓉的羅茱航向了遠方成為歷史中的他者,吳子敬的羅茱是否仍會死亡?又或是,如果是單一導演來構做,又會是怎樣的敘事?

註釋

1、參考演出節目單:https://www.npac-ntt.org/dispUploadBox/PJ-/Ckeditor/20231124101306555.pdf

NTT遇見巨人——吳子敬X陳品蓉《R&J and others》

演出|吳子敬X陳品蓉雙導演

時間|2023/11/25 19:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場