黃馨儀(2020年度駐站評論人)

自2018年底,或因2019年為戒嚴七十年、各場館補助資源注入,以及創作者對於台灣民主進程的焦慮,歷史主題的作品大幅出現,尤以「白色恐怖」為主,並且涵蓋不同表現面向與思辨方式。【1】夾腳拖劇團亦在這一行列之中,2019年相繼兩檔演出《愛唱歌的小熊》與《說好不要哭》,皆據團長吳易蓁編寫的白色恐怖受難者繪本創作發展,以親子觀眾為對象,藉由動物化的隱喻轉換,普遍與深刻地擴大歷史與人權討論。【2】而2020年的新作品《慢慢》,則有更大的敘事企圖,希望以光影呈現台灣民主發展的歷史進程。

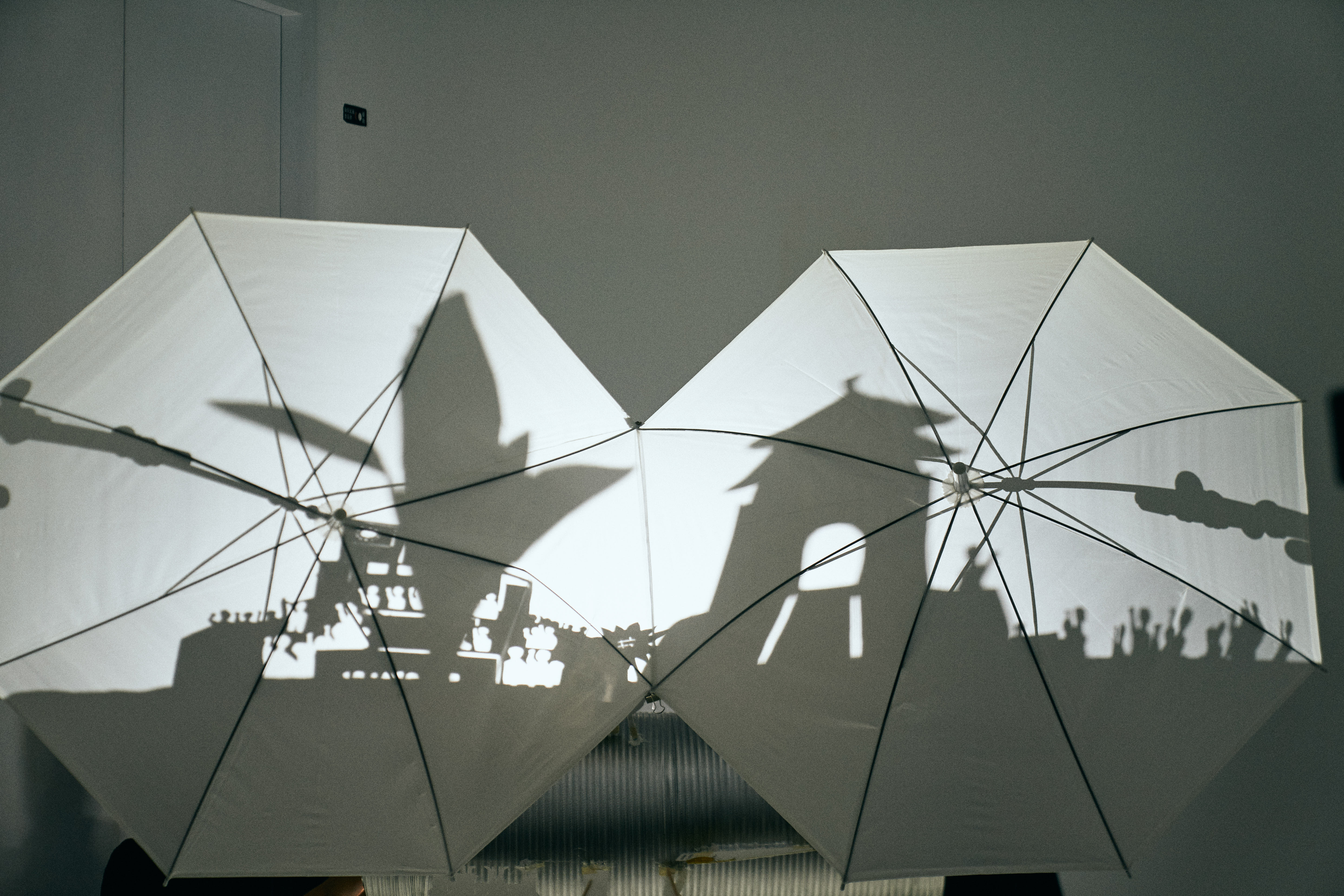

慢慢(夾腳拖劇團提供/攝影黃約農Dumas)

要如何呈現台灣人民的百年追求?夾腳拖劇團保有一向對現實轉化的美學性,選擇以四幅畫作切入串聯,運用整個展演空間,以日常物件為轉換鋪陳,讓其產生的光影聲音擴大表現歷史景深。第一景由郭雪湖描繪大稻埕的〈南街殷賑〉開始,藉由桌上放置的瓶罐作為影像來源,表現各式日常聲響與行為,與當時安平繁榮的市井生活。下一景則進入菜市,類比陳澄波〈嘉義中央噴水池〉畫面,在表演者撿菜挑菜之時,背景聲為賴和《一桿稱仔》的台語廣播劇,似乎隱喻著社會的不公不義與殖民者的權力壓迫,一直含藏在看似平和的社會之中,而後,空襲發生,生薑化為戰鬥轟炸機、麵粉成為爆破煙塵,於此進入下一個場景──台灣歷史的重大轉捩點二二八事件。

此一場景由腳踏車為主舞台,在腳踏車上黏貼著各式人物,車輪轉動著,時代也跟著轉動前行,有時給予希望、有時是身不由己地被輾軋。在車身上,警察打傷販私菸婦人的剪影歷歷在目,而下一刻翻落的菸盒站起了各個呼喊奔逃的人民,那是黃榮燦〈恐怖的檢查〉版畫裡的人像。在鮮豔紅光中他們被緝查抓起,表演者也以台語唸出不同受難者姓名。觀眾被要求伸出手來,攫抓一個個驚慌的人影。這一刻我是不舒服的,似乎被強制暗指成為歷史的共犯而沒有拒絕的權利。接著車輪轉動中又已進入下一景,泰源事件陳良的遺書,和以煤炭造景的綠島燕子洞。洞裡插立著一個個燃燒過的火柴小人,呼應著前面三景皆以火柴點燃做為起始或結尾。有人燃燒犧牲,鋪排路徑,才有現在的民主。而映照著燕子洞的彩色投影,呼應了曾關監在綠島的受難者歐陽文先生之畫作〈光明在望〉。也由此,時間快速再推進,到了下一景,轉動的大輪軸上有著各式紙片,經由光線照射,投影在雨傘上,呈現九〇年代以降的各大抗爭事件:農民運動、野百合運動、母語運動、原住民運動、鄭南榕事件、三一八運動,甚至香港雨傘運動以及延燒至今的反送中。

《慢慢》以沒有具體語言的五個場景,詩意營造出連結畫作的時代氛圍,也藉由空間更換、火光燃滅,或是車輪、輪軸的轉動意象,呈現歷史的進程與無預警的變動。然則在意象氛圍為主體的呈現之下,也讓具體歷史變得迷糊不清、甚至沒有指涉。《慢慢》各場景間的串連並無代表性,而是散射地依循創作者意向前行,表現的美感強烈於歷史的進程,各事件紛亂錯雜。創作者希望尋找表現不具代表性的受難者,卻又皆以大事件作為景象選取,想要跳脫歷史標籤卻又標舉之,於是所有的「苦難」與「抗爭」似乎都被同一化了。而當時受難者對抗的敵人是誰?壓迫者的面孔在此作中如此單一且湮滅,或許也是被要求抓取影像時的我會感到不舒服的原因,因為在失去脈絡的抗爭控訴之中,作為觀眾的我們反而是唯一具體的面孔。

雖然創作本身即是主觀詮釋、歷史也是當時代者的詮釋,但在處理上可以如何更加審慎?或許更精確的提問會是:這次作品主要的敘說對象/目標觀眾是誰?是對這些歷史熟知,可以很快拆解的人嗎?還是作為對歷史不熟悉者的好奇牽引?或者其實都不是,而是創作者個人對於歷史呈現手法的重新找尋?是的,我們的確還在找尋的路上,在再現歷史已經足夠之後、在參與互動開始之際,政治歷史題材如何與劇場美學互為表裡、加乘深厚、好看且批判,當是我輩創作者應當持續關切思考與嘗試行動的。

註釋

1、關於近代史主題作品,可參考筆者相關文章〈2019表演藝術現象回顧,現象6:劇場見證、思辨過往,化創作為當下行動〉,PAR表演藝術雜誌324期,2019年12月號;頁84-85。

2、筆者未有機會觀看《愛唱歌的小熊》與《說好不要哭》兩檔演出,文中所述依據劇團介紹與相關討論。

《慢慢》

演出|夾腳拖劇團

時間|2020/02/21 19:30

地點|Holi Space禾一