文 白斐嵐(2024年度駐站評論人)

永靖,陳思宏筆下的「鬼地方」,一個台鐵只有區間車會停的小地方,要不是一本迷人小說,恐怕鮮有機會出現在當代劇場觀眾的視野裡。巴黎、紐約、柏林比較近,永靖太遠。但每個人心中就算不識永靖,理應也都有類似的小地方──無比熟悉,想回去卻又不真能回去的鬼地方。

很巧的是,我第一次認識永靖,也是從聲音開始的。幾年前曾經為國藝會線上誌訪問同樣來自永靖的音樂家薛詠之,還沒機會踏上永靖,已經對她所形容的攤販、車聲、校園棒球聲印象深刻。這些聲音往往結合著溫度、濕度、氣味,抑或空氣流動的速度,各種感官交織而成關於「地方」的具體想像。之所以「很巧」,是因為阮劇團改編陳思宏同名小說《鬼地方》,同樣循聲闢徑,在非寫實舞台上藉感官記憶建構可被辨識的地方印象。與其說改編的是小說,不如說是支持情節發生、情感得以成立的「地方」更為貼切。也因此,《鬼地方》的角色與事件被一一拆解,成為某種基架,並指向聲音/音樂與身體/特技兩條途徑,疊合寫實與記憶、文本與想像,帶著觀眾一同離家也回家。

鬼地方(阮劇團提供/攝影吳品萱)

我們首先必須有此認知:文學作品改編成戲劇並不容易。要在兩小時同一空間完整重現讀者也許花了數天、數周相處的文字,兩者的時間感與篇幅尺度如此天差地遠,自是不切實際的要求。畢竟文字可以無限延展時空邊界,但劇場裡的我們,無論台上台下,都只有此時此地。在這前提下,轉譯、改編是否成功,關鍵在於取捨。

姑且不論創作過程是否迂迴而時刻碰壁(如演後座談略有提及),就實際演出來看,由莊雄偉與林正宗導演、鄭媛容與郭家瑋編劇的《鬼地方》,採取策略十分明確,選擇捨棄具體角色與故事,直接拆卸自書中、未做更動的文字(但大幅翻譯為台語)提煉出「風聲」的意象;或以古典音樂術語來說,成為整齣戲的「主導動機」(leitmotif)。一開始自台詞點題,以曾柏豪的月琴唸歌與柯鈞元、林宏宇的電音鋪陳,是竹林葉片摩擦聲,是小鎮居民暗自遮掩的窸窣耳語聲,自鄉下地方的鄉野聲景,延伸暗示小地方的流言蜚語,不可告人的青春私密與家族傷痕,最終透過死亡化為鬼魂。

「風聲」因而跳脫自然物質與文字指涉意義,成為鬼地方的鬼,沒有肉體的存在,看似不存在的人物。故事如記憶飄盪其中,或許也因此能更輕易尋找附著之物。這正解釋了劇中如何放棄所有明確角色刻劃──那些小說中令人共感而心疼的母親、媳婦、姊妹與妻子(偶爾重疊成為讓人生厭且心生恐懼的婆婆),以及找不到歸處的父親與兒子,他們的話語依附在非特定演員口中。這邊一句,那邊一句,零散的前言後語,像風。

鬼地方(阮劇團提供/攝影吳品萱)

對看戲前尚未看過小說的觀眾來說,循此途徑改編,的確讓人花了一點功夫進入狀況。演出以唸歌包覆頭尾,自然點出了某種鄉野口傳之調性,搭配「風聲」而切題。主要敘事則分作四章節,看似抽象卻有一定脈絡可循。開場如前所述,以物質的、文字的、抽離形體的「風聲」破題,散落的台詞話語讓人無法確定誰是誰、在說話的又是哪個角色,也搞不清楚前後句怎麼被接在一起、究竟發生在什麼時地,連帶讓人事時地物顯得模糊,隱隱約約,叫人摸不著頭緒。再加上永靖腔的台語,雖是獨特而好聽,卻也難以立即反應。

直到後續幾個章節,人物與事件才逐漸清晰,隨著主角陳天宏看見他所承受的緊密人際關係壓力與隨之而來的疏離:姊姊們的悲劇、成長階段產生曖昧情愫的男性,以及來到德國另一段令人喘不過氣的關係,為此付出沉重代價才逃離。至於媽媽「媳婦還沒熬成婆」的故事,壓到最後段落才吐出,確實是相當有說服力的鋪陳。前段我們跟著主角離開、回不去這個鬼地方,但隨著代代傳承的壓迫被揭露而變得立體。主角不再是孤魂野鬼,而得以對家鄉與村民投射更溫柔的理解,看見飄盪無依的不只是自己。每個人都是鬼,鬼地方因而成了歸屬之地,而有了驅動「回家」的雙重意義。

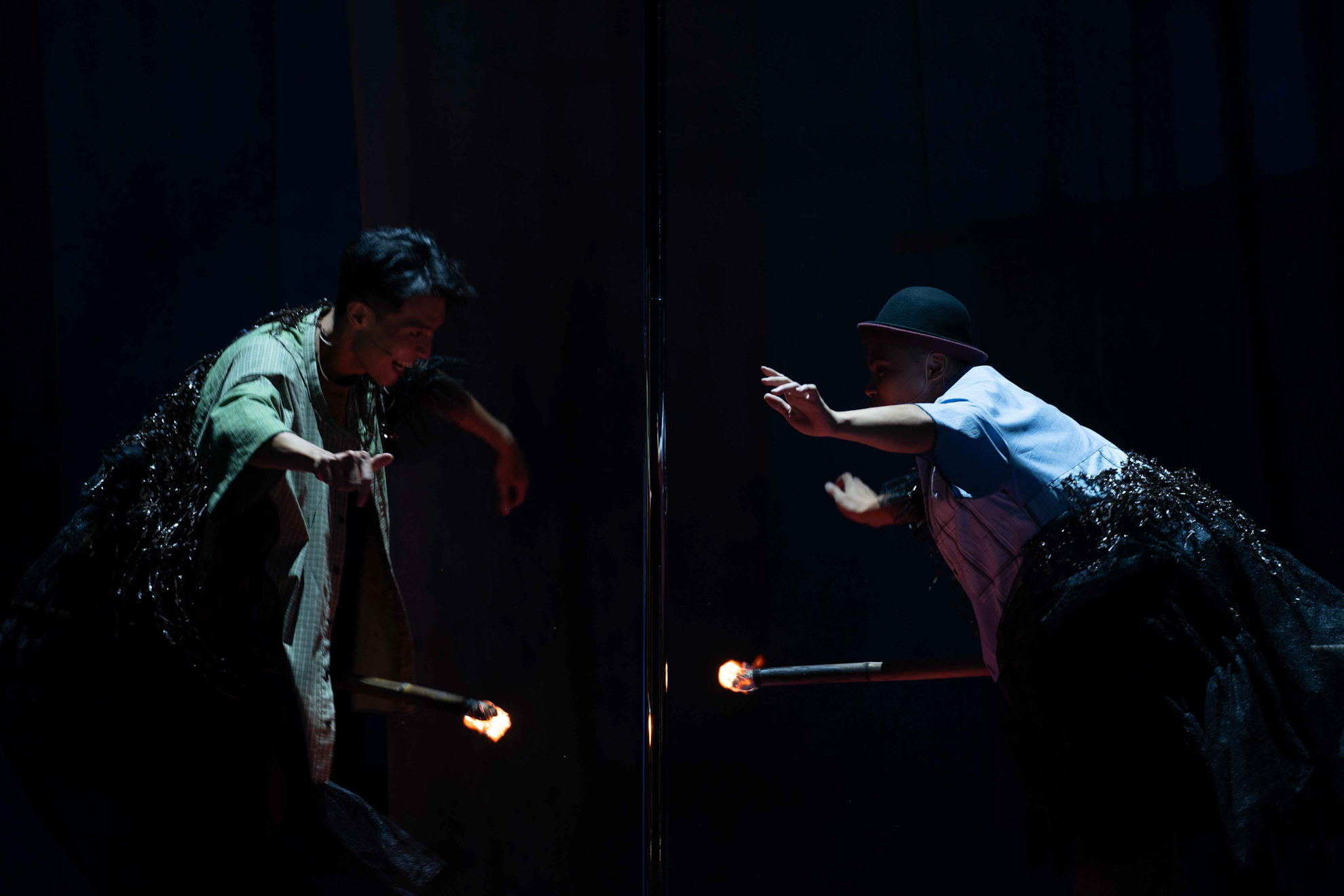

原生樂器與電音各處舞台兩側,彼此不落痕跡地再現鄉間自然音景、人不人鬼不鬼的詭譎情境。熟悉又熱鬧的民俗祭儀(像是某種經濟快速發展的時間軸上,傳統與想像之現代性的錯置),與之搭配的是為台詞成就背景的特技身體。表演結合林正宗編排的弄鐃馬戲元素,以身體張力呼應台詞透露(不屬於特定演員)的角色狀態。好比演員湯潔心在一段極為精彩的鋼管表演後俐落滑下,似象徵著姊姊宛若墜落地獄的人間遭遇;或描述陳天宏與小船彼此吸引、情竇初開的試探場景,黃人傑與李承漢兩位演員則用大腿夾住火把,呈現既充滿性張力卻又危機四伏的關係。

鬼地方(阮劇團提供/攝影吳品萱)

舞台上火光如鬼影,照在幾片高聳帷幕上,又或者是兩側牆面的人影,恍恍惚惚,像是被話語召喚到這裡。同時,令人捏把冷汗的特技表演,無論是踩高蹺、滾輪、鋼管或火把,也放大觀眾感官,彷彿同步跟隨台上演員打開每個細胞,承受這些小心翼翼(暗自希望台上都有適切的防護措施);因而連帶想起與身體直接相關的冷汗與熱汗,再次連結到書中描寫永靖的熱與濕,煩悶又熟悉的體感記憶。

但從另一角度來看,演員似也成為單純乘載文字、情感與感官氛圍的載體,有時在偌大的劇場不免顯得單薄,更可惜少了點人物形象的連結。在這人鬼難辨的鬼/小地方,一切事物都是雙關,既是生者也是死亡;唯有角色形體成為絕對的虛,藉演員之身述其情,反以書本文字取代了台上活生生的「人」,少了一層虛實對應的張力,甚是可惜。

舞台上鬼影人聲自序幕到終曲,觀眾似乎也跟著陳天宏經歷了一場逃家後又返家之旅──就像這齣小說改編的戲劇,也回到了永靖隔壁的員林。書中人物所遭遇的一切不再是重點,也未給予足夠篇幅鋪陳,反而藉由最直接的聲音與感官,帶著所有人返回心中的鄉里。

《鬼地方》

演出|阮劇團

時間|2024/10/20 14:30

地點|彰化縣文化局員林演藝廳 表演廳