花痞子劇團的2018新作《睡美娘》與2017年的《好久沒聚一劇》一樣,都是屬於理念先行的作品。如果說《好久沒聚一劇》處理的是中年婦女的姊妹情誼,那《睡美娘》則是處理老年婦女內在被壓抑的欲求與被遺棄的焦慮,更進一步外延至臺灣高齡化社會的照護議題,希求得到社會的關注。【1】

當然無可否認《睡美娘》對於高齡照護當中關於生理與心理層面的課題,但若從更深層地來看,此劇基於格林童話《玫瑰公主》(Dornröschen,通稱為《睡美人》)的原型,並將之轉化與深化,觀察女性在老去之後心靈世界與試煉。由於《玫瑰公主》處理的是女孩在青春期的生命轉化的等待過程,無論是身體的性成熟,或是與母親的形象競爭、以發展內在的女性特質皆是。【2】但是年華老去的女人的心理狀態又是如何?在此劇作當中,不難發現劇中的四名女性是過度內化母親的形象,因此極力地想表現出符合社會當中對於「老人」與「母親」的想像,致使自由抒發情緒、渴望被愛與傾聽的需求等少女的期待被壓抑。

如果說「老化」是一種詛咒,讓少女成為老婦、並且陷入一場無止盡的噩夢,同時引發恐老、懼老且拒老的內在焦慮,因此自己無法接受,旁人亦不能提及。就如同劇中的職能治療師告誡新手照服員,「在此處不能說到『老』」,一旦提起,便會遭到反彈。至於原因,劇中已明確指出:「老化讓活著的尊嚴喪失。」但生理的老化成為了真實,維持尊嚴則是活著的最後一條防線,因此為了保護自身,四名老婦各自發展出屬於自己的荊棘、並沉睡其中:偽裝樂觀以否定悲觀、拘謹生活並不斷強化老年的價值、過度負面的自我歸因、用躁動的身體與唱歌緩解焦慮。這四種型態,都呈現出四個人背後各自的生命故事以及對應的防衛機轉,希望經由這些行為,讓自己能夠在外觀上「看起來」是一個「自在的老人」。

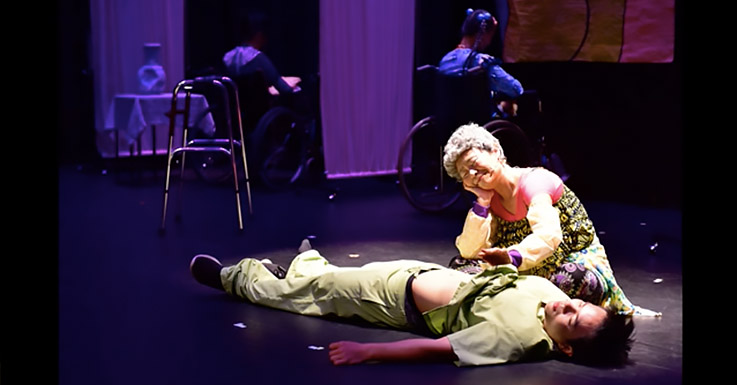

然而王子,即新手照服員的出現讓她們得到重新喚醒自我內在需求的契機:笨拙的照顧卻不斷嘗試著理解老人的需求、沒有過度突出的個性、年輕的肉體──特別是年輕的肉體,讓老人重新喚醒了對於性/愛的原始衝動,也讓她們各自在夢境中訴說自己的內在匱乏、焦慮與渴望,也讓照服員能夠真實地了解到她們已然粗糙的蒼涼生命背後的成因、並顛覆老人生活是「霧茫茫,像馬賽克拼湊而成的人生走馬燈」的既定印象。也經由這些內在獨白,讓四名老人從夢境中醒來,自在地接受照顧與傳達自己的感受。

雖然劇中老人的噩夢醒了,也重新認同自己因為壓抑而失落的愛欲與需求。但如果仔細觀察劇中的照服員與老人的關係,仍然可以發現當中的困境:可以理解自己需求的照服員的出現,就像童話中的王子一樣偶然,甚至比童話要困難。在王子出現之前,就只能如同「等待果陀」一樣,重複著漫長且毫無意義的等待。縱使王子出現,王子依然是那個自由且幸運的存在──只消闖入公主的夢境中,輕輕地點醒她,最終就可以獲得幸福的結局,如同劇末四名老人在被感動後爭相追求照服員,而照服員卻為了尋找自己而休假停職,直到回來時,帶回些許符合需求的禮物時,才發現老人們已經消失,並為其慨歎。至於老人的主體性,就像漫長等待的公主一樣,是「有待」的生命,必須憑附在他人身上才能證實自己的價值,如果缺少了王子、或是遇到了不對的王子(如劇中療養院中缺乏照服員,沒有應徵者,或無法久待),自我價值與內在渴望則無法被彰顯。若公主失去王子、老人失去照服員,老婦人的主體性在這當中是形成雙重失落,因此《玫瑰公主》這種原型在現代社會的疏離當中發展自我的艱難,更是當代照護者與接受照護者必須面對的難題。

生命當中佈滿荊棘,如何讓荊棘變成花牆,除了耐心等待,唯有試圖從幽暗的夢境中覺醒,並看見生命當中微弱的光芒。

註釋

1、參見《睡美娘》演出節目單(2018),「劇情簡介」。

2、參見河合隼雄:《童話心理學》(臺北:遠流,2017),頁200-207。

《睡美娘》

演出|花痞子劇團

時間|2018/12/01 19:30

地點|屏東演藝廳實驗劇場