「不要碰到她,很燙,你一碰她就會碎掉。」

在尋找新的身體和夥伴默契、新的與社會的默契時,為了更準確心領神會同一個刺點,語言作為第二種工具常常也跟著離開舒適圈了。走得夠遠的事物會有詩的質地。而創作裡有機和隨機的區別,在於能否被結構,發展出足以與人溝通的力量。

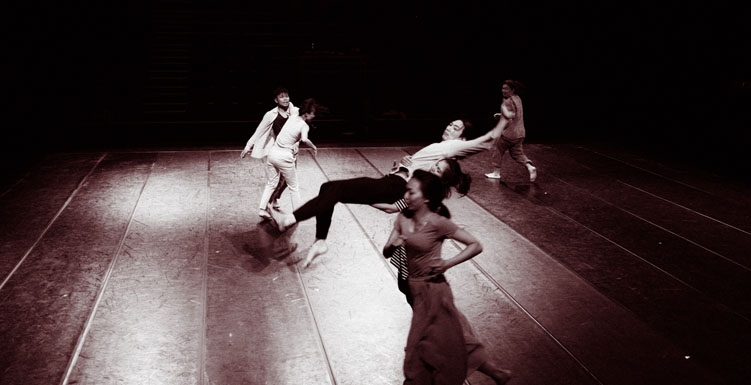

這是2014年春天「默默工作坊」成立不久,由編舞家余彥芳引導,彼時在寶藏巖的《默默 Work-In-Progress 2014——余彥芳與夥伴們的呈現與對話》、《窗與牆》。一群不同背景的人開始碰撞融合。

默一令人印象深刻的結尾,是舞者在最後指令裡那種被硬生生截斷,卻沒有/或無法立刻回應這種斷裂的遲滯狀態。這除了是整場較明顯的權力易位,也像一種新的、用身體詮釋出來的「默默」。在那個當下讓人相信,指令或任何需要開啓意識去接收的聲響,都已經無能去回應,身體脫離了語言思維的控制,讓「默默」的涵義在身體裡成為一種徹底屏除了而仍有什麼重要的東西,兀自顯耀出來的那種極端,像不為表達而生的存在。

舞與觀並不保持距離,也沒有所謂舞台或場中心。時而拉手逼近牆面、時而抽身擴散,觀眾捲入舞者的動態,許多界線被跨過來翻過去所以曖昧不明。閃避的時候人就像彈珠撞開另一群彈珠,無論肢體還是思維,使人感覺活著的,是拋接來去這些瞬間的「動態」而非平衡。不因規訓而生的流動排比好看得緊。

2015年中與三缺一劇團在基隆海港山城藝術季的《遺棄之時》,十月台北詩歌節的《曹開2015身體習作》,十二月底《默默計畫 Work-in-Progress II》則開啟與黑眼睛跨劇團的合作,慢慢沈澱出每個人身體的運動慣性和特徵,日常走路是,跳起舞來也是。

田孝慈的肢體很紮實,肩膀躬縮,有種隨時隨地要直墜地心的份量感,卻不是重。關節指節內拗再外展的過程,像個專注在自己心神世界裡的孩子,怯怯想要玩具又不知道能不能真的伸手去要,實誠近乎神經質的孩子。她用綿延起來的動作,吐納各種不安和膠著。她有線條優雅的暗面。當她用暗面的身體跳舞,卻像是最不猶疑無助的時刻。曾歆雁身體獨白時,常以關節為顫抖重心,或是上半身前傾微彎的說故事。吳立翔手長腳長,駝背淺蹲,動起來大開大合卻覺得緩慢,像廟會神偶走路的速度,但比神易脆。還有李銘宸、鄭皓,舞蹈裡少見的導演和科學視野。他們糾纏出自身與他者之間獨特的形色。

成員們有聚有散峰迴路轉,走到2017年雨季裡、劇場裡的默三。

《時間沉默地改變了什麼》,才使人搖搖欲墜或蒸蒸日上。有些核心問題,因為一起耗費了眾多時光一問再問,才日漸清晰獨屬於默默的答案。譬如「舞者的敘事性、演員的肢體性是什麼?」,譬如集體創作如何實踐,譬如身體、文本與聲音如何互文。更譬如工作坊成立的初衷,是關注像關廠工人這樣被個人與體制所噤聲的社會議題,作品卻無法實質改變議題裡的現實,那又有什麼理由要花四年去完成一個藝術作品。對改變有興趣的,多是活在邊界上的人,不斷觸及邊緣荒涼的傷景和無始無明。而當時間慢慢剝裸出人的處境,默默或許四年來都用身體在試探:我們該怎麼看待自己賴以維生的事物是如此不切實際,又要怎麼看待自己其實理智上再反對,也放不下這種不切實際,然後該怎麼把「默默」這樣的感受根植在舞台和身體裡,去和他人溝通。

在無常之常底下,眾聲喧嘩聽起來就像沉默不語,但生命從不安靜。人始終因為龐雜無序的情感片刻而獲得更多改變的動能。然後起床刷牙、愛恨甘苦、生老病死,一切再日常不過。跳舞也再日常不過。

四年旁觀彥芳和默默工作坊,他們野生歡樂,同時是一種血肉模糊的透澈。然後還美。

《時間沉默地改變了什麼》

演出|黑眼睛跨劇團、余彥芳

時間|2017/06/02 19:30

地點|台北市水源劇場