《戰士,乾杯!》是台灣文學大家黃春明寫於1988年的作品,其以紀實性散文筆法,描述更早前的1973年,他因緣際會進入屏東霧台舊好茶魯凱部落一處人家,因為石板屋內多幀不同軍服的照片,從而知道一個家庭四代男人竟然為著不同國族的「敵人」打仗,進而亡佚。「為誰而戰」?「向誰憤怒」?的自譴,衝擊著身為漢人的作者,以帶著原罪感與高度悲憫情懷而寫下。除了散文,黃春明後續於1994年親自改編為劇本發表,2005年又以詩文再次提撰,2019年又寫進長篇小說《跟著寶貝兒走》裡。誠如本劇戲劇構作吳緯婷於節目冊所寫:「同一故事數度以不同文類重寫、續寫、再寫。……於數十年間糾結於同一故事,這文學中罕見的創作狀態,也顯示故事已成為作者的核心主題、一個終極命題,使其不斷出走再回歸。」

台灣原住民族於島嶼近千年的生存與身世,近兩百年來,因著島上不同統治集團優勢勢力的逼迫、欺壓,不論居住領域、文化傳統、語言慣習,面臨強大改變,乃至消亡。當年三十八歲的黃春明,已經深刻明瞭此一「結構性暴力」加諸原住民族身上的壓迫,在十五年後寫下的首發文章裡,仍可見字句充盈著辛酸、悲慘、荒謬、罪責、殘酷、憤怒、哭泣、失態等強烈用語。歷歷在目的細節描述,時光彷彿清晰倒流重現,回到民國六十二年那個沒有電、卻曾是魯凱族祖居地的好茶部落。這個故事長時縈繞作者心中,並成為高中國文選讀文章,堪稱黃春明畢生文學成就最重要文本之一。

曉劇場於2016年與黃春明合作改編演出《魚・貓》,導演鍾伯淵當時即吐露最想改編《戰士,乾杯!》。這個念頭今年終得實現,而且,幸好直接使用了黃春明原著劇本。黃明春劇本多處化龍點睛之妙,尤其讓祖靈與三位不知為何而戰的「軍人」亡魂現身對話,讓母親Lavausu吟唱的靈歌斷續流淌於暗夜。祖靈登場、靈歌歌聲,加上曉劇場委請聲音演出的族語原聲,以及寫實化屋內場景,這場《戰士,乾杯!》刻描再現了黃春明筆下光景,即使迄今將近五十年了,劇中人「熊」的家以及舊好茶魯凱人的環境與世代運命,如炬火般,在舞台顯現的那個沈靜而短暫的墨夜,卻有著綿亙、毫無閃躲可能的刺痛,巨大、逼現式地燃灼著。

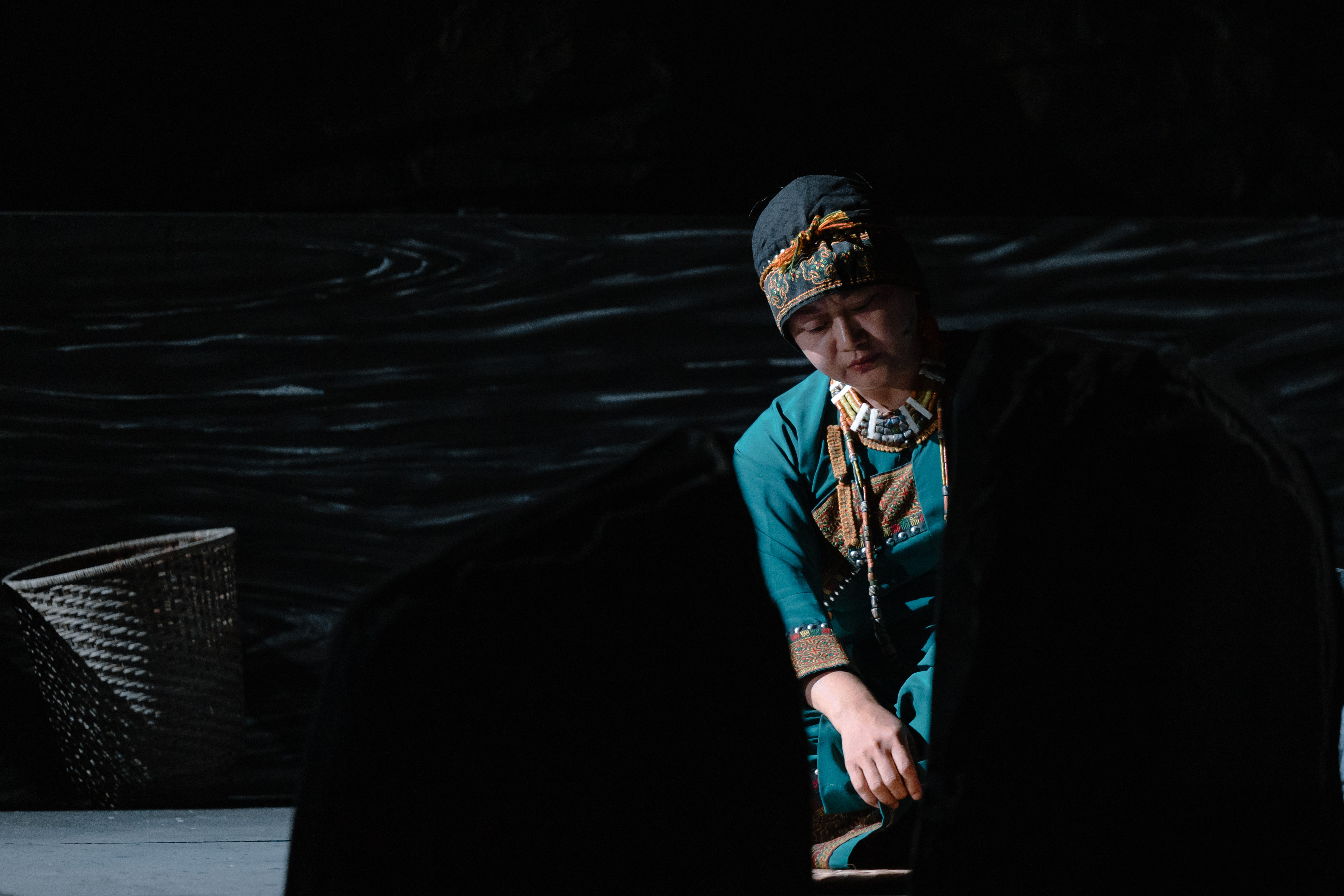

曉劇場提供/攝影林政億

《戰士,乾杯!》有幾個手法讓人印象深刻。其一,觀眾入場,即陷入黑暗。這黑暗是創作團隊刻意模倣當時無電力照明的部落環境,觀眾摸黑落定,戲一路發展也仍微明而已,直迄尾聲天亮場景。黑暗,讓舞台各元素變得難辨,即使劇中最重要的照片,也依劇中指示,屋內僅有煤油燈,因此仍一片影翳。黝暗讓視覺退位,黝暗中卻也讓眼睛自我加持,聽覺啟動,舞台一動一靜變得細節橫生,影子、移動、物件、尺度,以及零星的狗吠聲,情晰可辨。雖說在歌劇院小劇場整個屋面高度與前景推得太前,略有壓迫感,但近身的空間尺幅仍讓觀眾幾可沈浸於黑暗中,戲的進行與表演依然「可視」。

其二,原住民歌聲與對白呈現,讓觀眾必須置身「異聲」,不僅語言主客體換位,魯凱族語的語感、造句、聲腔,讓觀眾耳膜換新,奇觀式的體驗其實讓觀眾不知覺成為「他者」,成為魯凱族之外的「異族」。正是這個「他者」的語境,讓溝通成為挑戰,也換位思考成為弱勢與壓迫的「體驗」。如同電視劇《斯卡羅》多語族群歷史情境,悅聽的魯凱族語不僅反向壓迫觀者理解,也共時性地召喚原住民族語沒落乃至消失的失語現況。飾演母親Lavausu的柯玉玲(Maleveleve Aruladenge)的歌聲極其動人,魯凱古調縈盪全場,〈祝福〉一曲溫暖熨貼,〈哀歌〉如泣如訴令人動容。兩位聲音演員陳再輝、李保康的魯凱語,在翻譯字幕協助下,不僅聲調好聽,內容與造句也趣味迭生,充分展現原住民幽默樂觀一面。

曉劇場提供/攝影林政億

在黃春明劇本的完整結構下,鍾伯淵調度了亡魂即臨現場的歌舞,也讓黃春明的聲音在幕啟、魯凱歌聲暫歇後,短暫現聲。兩位曾祖、曾曾祖亡魂歌舞動作因為戴著面具,加上提膝、立像等動作,似有藏舞感覺。三位較年輕的亡魂較接近現代舞。這些肢體動作,獨立來看自成一格,但放在整齣帶著寫實調性的演出來看,與正戲的疏離感仍嫌不足,也就是,幻覺與諷刺意象不夠交融。或許跟空間侷限有關,造成主角(韋以丞飾黃春明)夢幻感不夠強烈,以致「乾杯」的醉態與號哭,僅能點到為止。

黃春明「現聲」是很既視感的,讓整齣戲成為第一人稱的回憶場景。但這有必要嗎?是賦與尊重,還是要從黃春明的視角說明什麼?但黃春明也僅僅說明了當年他為何進入部落,因而有此經歷。唯一令人「驚喜」的,其實是作家的聲音,他用國台語,緩緩說著,老熟的聲帶與台語用字,是劇場年輕觀眾陌生的聲音,是這種也近乎「失語」的台灣另一個母語聲音,讓全齣戲的悲愁帶有後設回音,同樣讓人唏噓。

整齣戲既照著原劇本演繹,關於原著指陳的,台灣原住民被不同統治階級壓迫,「為誰而戰」的悲情不言可喻。然而,正是在演出期間,台灣阿美族25歲青年曾聖光赴烏克蘭參加戰役不幸身亡消息傳來,「為誰而戰」的當代敘事在全球化語境下變得更加複雜。血緣與宗族「為自己而戰」的正當性,在台灣近代史必須放在「國家」體制形成脈絡下思辯,而同時,自願與非自願參與戰爭卻與全球戰略與資本流動相關。這些複雜情勢,讓「戰爭」成為觀戲時較「為誰而戰」更清晰的關鍵字。戰爭本質為利益爭奪,人類乃至萬物都為生存而啟動戰事,侵略則有更多藉口。從「熊」家曾曾祖、曾祖,到「熊」本人的父親、大伯、堂兄為族群或「國家」而戰,不論榮光或血淚,固守家門的是生養太多子女、孫兒的Lavausu,她臥病在床,吐訴哀歌,她一嫁再嫁的身世(兄戰死嫁弟,弟又戰死。兒子也戰死),說明男人征戰遺留給妻母的是無止盡的沈重負擔,而男人的血被記憶成書,女人的血卻只在暗夜裡乾涸。《戰士,乾杯!》一劇因為加重Lavausu的歌唱份量,讓女性角色在原著敘事裡變得更加清晰有力;必須被償還與記憶的正義,除了國族壓迫之外,還有女性的犧牲。

曉劇場提供/攝影林政億

舊好茶部落於1978年因政府要求遷村而成廢墟狀態,遷至新好茶的魯凱人因後續幾次颱風又一再遷移,最近一次是2009年八八風災全村滅頂,新好茶部落無影無跡。業餘攝影家王有邦曾以二十多年時間長時間紀錄昔日仍居住在新好茶的魯凱人生活,往返奔波紀錄舊好茶影像,他的攝影書《Sabau!好茶:王有邦影像話魯凱》是獻給為台灣這塊土地獻出族人生命與土地的魯凱人的深刻紀錄,也是透過專書及高美館十多年前專欄露出,舊好茶故事得以被更多人知道。五十年前黃春明的「乾杯」,凝住了舊好茶猶有呼吸的一刻,王有邦則讓讀者認識了新好茶。在只聞狗吠的寂靜舞台,曉劇場演繹的《戰士,乾杯!》精準、簡練重建了舊好茶一頁史事,在悠然匝繞的族歌族語聲中,新舊好茶的故事與原住民轉型正義重新召喚了後世的台灣與台灣人的共同我們。

《戰士,乾杯!》

演出|曉劇場

時間|2022/11/05 19:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場