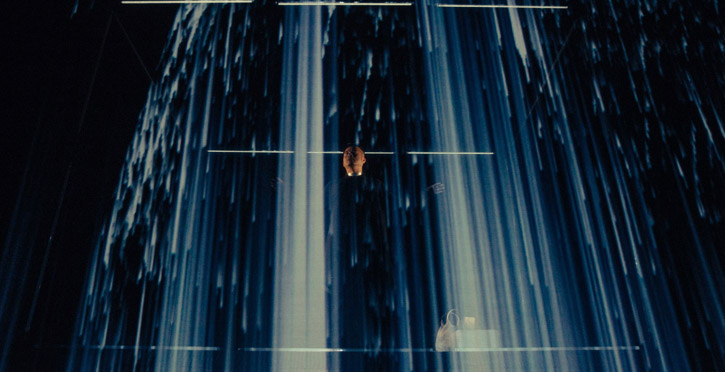

在廣藝基金會的QARing交流計畫下,蔡柏璋挑戰用英文、法文寫劇本,演出獨角戲《Solo Date》,在臉書上看到表演圈的朋友用「絕非廣告」的保證,推薦此戲「是科技與表演藝術結合作品中最恰如其分好看」的一齣戲,加上演出前兩廳院售票系統上幾乎已經售罄的演出,讓人特別期待。《Solo Date》描述失去摯愛的主角,透過民間信仰、靈媒,乃至人工智慧(Artificial Intelligence)的科技,重製了那個逝去的愛人,卻又在愛人隱藏的加密檔案中,看到了被隱藏的欺騙與謊言,然而又在愛人逝去前精心錄製的預錄影片中,才恍然大悟了解了造成愛人死亡的真正原因,在情緒近乎崩潰的當下,劇情卻急轉直下,原來這一切,只是主角被人類用來實驗機器情感模擬系統的成功試驗。

這齣戲緊湊而短暫,在劇情的轉折間,稍嫌快速,似乎是還在發展的階段,但作品成熟度極高,不管是在美學、技術使用、科技與表演結合的內容議題上,都頗有讓人值得思考之處,而蔡柏璋一人分飾多角,藉由數位扮/卸裝自在演出,在表演中毫無口音的法語、英語、中文和台語的使用,讓人讚嘆其表演才華。筆者想從這齣好看的戲,談談科技與表演相關的幾個有趣思考點:

1. 讓科技技術化轉為感人藝術的人性關懷:

在國家補助機制下,近年來不管是科技與視覺藝術、科技與表演藝術、科技與音樂的作品,在台灣宛若當紅炸子雞,頗受關注。只是在眾聲喧嘩宛若百花齊放的眾多科技藝術作品中,水準也在實驗之中,有些作品純粹為了科技藝術而科技,將技術視為重點,在作品中用力展現技術所能帶來的新感官刺激或視覺震撼,譬如有動態捕捉、浮空投影等炫麗的技巧使用,而這樣的作品,或許會流於拉斯維加斯(賭城)式的感官強烈刺激,但是只是玩弄技術形式的作品,除卻了一開始的新奇感之後,往往也不太能讓人有更深層的思考。然而,當然還是有運用新科技,卻同時也讓人思考良多深受觸動的作品,幾年觀察下來,發現運用科技藝術探討回憶、時間與空間的作品,再加上一絲濃厚人性,往往能讓科技藝術更顯動人,這也與印象中科技藝術冰冷死板的刻板印象大異其趣,似乎越是冰冷的形式,處理越是人性的感性內容,越彰顯其震撼力。

猶記2006年的台北雙年展「限制級瑜珈」,有位巴西藝術家Valeska Soares (娃莉絲卡.索拉斯)的裝置藝術作品《經過》(walk on by),是近幾年內筆者所看見,少數能用巧妙的科技藝術手法,呈現題材與形式上的精準,將作品帶出一種對時間、空間、記憶和身體的詩意,而能讓人印象深刻的科技藝術作品。《經過》的形式是這樣的:在三間類似的房間彼此相連成長形,由牆面大小的透光投影幕分開,觀者入口在中間房間的牆中央,所以第一步走進這個空間的時候,與另外兩個房間的距離相等。影片同時在兩邊牆上放映,一位女士坐在公園長凳上,做著自己的事。房間裡剛好也有一張長凳,看起來和影片中的一樣。那張長凳可說是影片中唯一可靠的實體,因為隨著圖片一張張放映,我們仍無法確定,她和其他幾位進入圖片的演員之間究竟發生了什麼事,或究竟是否有發生。而房間中的實體長凳製作成透明的樣子,恰好與兩邊牆上影片中的透明人物形成呼應,當觀者走入作品之中,與作品產生互動的同時,便可以將藝術家寓意表現的主題微妙牽引出來:在「過去」的部分,如影片所顯示的,椅子是實體,而人們經過來來去去,是透明的影像,與此相對應,展場中透明的椅子,實體(觀者)的存在才是真實,觀眾來來去去,影片與裝置中的場景詩意地表現出一種恰如其分的流動性,如同提名所顯現的「經過」意涵,過去/現在、真實/虛擬、當下/回憶,這個作品微妙而精準的表現了題材與內容的緊密結合。

蔡柏璋的《Solo Date》讓我想到同樣的問題,形式(科技的使用)與內容(藝術內涵)的精準,讓科技藝術作品大為打動人心。在《Solo Date》中,打在前方螢幕上的AI助理、已經離世的愛人、與主角的獨白相交錯,串連出來的是種對未來世界的科技想像,好像被關在手機或電腦螢幕裡的主角,與虛擬世界的人物溝通,雖然skype接聽電話的音樂一直讓人很出戲(未來的世界裡skype應該會被別的應用程式所取代吧?),但這個表演形式似乎頗具現實感,好像真的未來世界就是該長這個樣子,在這樣形式頗具說服力的框架下,科技的運用顯得合情合理,而在內容上,探討摯愛死亡後的不捨、拒絕承認、希望愛人藉由AI復活、發現愛人隱藏的秘密、到聽聞愛人死前預先錄製的影音,這些雖是用科技才可以完成的技術,其所欲所求,說到底還是為了一個充滿人性的愛,而似乎也是因為這樣一個追尋所愛、超越生命的情感,才能讓觀眾感同身受,進而隨著戲劇的進展,感動喜悅、難過落淚。如此說來,這齣戲之所以好看觸動人心,說到底,也是因為這戲最終探討的,還是人性最根本的核心問題,愛與被愛、分離、想要而不得的心情,科技藝術看似冰冷無情,然而能觸動人心的作品,依舊處理的是人性,做表演時回歸到劇場,用科技的技術打造出更多的「人味」,將形式與內容配合,才能打動觀眾的內心深處。

2. 現場演出與錄像影片之比較:當機器是精準而無法改變的,而表演者的肉身是「活著的」,那劇場與電影間的界線為何?

演出後的座談上,有位觀眾提出了疑問:「若所有的影像都可先行錄製,那麼為什麼還需要一個真人在舞台上與虛擬人物演出對手戲的?」這個問題直指劇場作為「活生生」的事件本質上,與沒有生命的肉身表演形式之間的差距。而在演出後,也聽到一些朋友和路人私下討論,因為前方布幕上的影像太過鮮活,充滿聲光效果,導致注意力全盤放在虛擬影像上,而無法「分心」專心看蔡柏璋現場表演的遺憾。另外蔡柏璋在演後座談時也提到,由於程式先行設定好的虛擬人物出場次序,時間上非常精確且無法更改,因此,在表演的過程中,反而是演員本身必須針對現場的狀況,來實際即興調整,以配合已經事先安排好的虛擬演員之節奏,蔡描述「有幾場在AI僕人講有腔調的英文時,全場笑到不行,也拖延了時間」,蔡柏璋說他因此特別緊張,怕之後的台詞講不完,情緒的醞釀不夠到位,而筆者之前在探討編舞家黃翊與機器人庫卡共舞的文章中【1】,也提到了類似的問題: 當表演者為了配合無法改變的機器程式而必須限制自己比機器還精準的精準度(因為要把因觀眾反應而帶入的微調也放進來看),那麼高科技技術在劇場的使用,對表演者而言,究竟是加分還是扣分呢?進一步來說,表演者作為「活生生的身體、有生命的肉身」,該如何在不同新元素的表演環境中,被清楚地看見?就如同蔡柏璋在訪談中所說:「劇場裡最溫暖的元素還是演員本身,應該要回歸演員的表演。」 【2】表演者的身體如何被技術而彰顯的更明確,是另一個值得思索的課題。

3. 眾多內容上的倫理學議題:

除了形式的探討與表演者身體的劇場討論之外,這齣戲似乎在內容上,也觸及許多曾在科幻小說,或是在如《雲端情人》、《AI人工智慧》、《楚門的世界》等電影中曾經討論過的倫理學議題:包含對愛、慾、科技道德與隱私、人類是否可以扮演神的角色等,顯然都是可近的未來,甚至是現在就已經需要面對的迫切問題。《Solo Date》對這些複雜又嚴肅的議題皆有所碰觸,只是如同前面所述,在短短的演出裡,似乎放入太多也太快的概念,觀眾除了要用心避開炫目科技的誘惑(不能只被螢幕上的虛擬演出的聲光效果所吸引),要專注在蔡柏璋的個人表演上(有真人在舞台上!),又要同時消化戲中所提出一系列的議題討論:還沒處理完對逝者的哀傷;還在思考對逝者私人隱私曝光的道德問題;還沒想清楚到底該如何面對愛與慾、信任與背叛;還在思索科技允許下從過去傳來的未來情書所能造成的震撼;又要瞬間進入原來這一切都是科學實驗、目的是要探討機器人有沒有能力發展到像真人一樣細緻的情感變化......每個轉折處,好像都在跑接力賽,一刻也停不下來,有時觀眾好像快進入那個情緒裡面,正在醞釀一個深刻的感受,卻又在下一瞬間被另一個新的概念所迷惑了。

如果科技劇場是一個減法的練習,要去除技術上的浮誇,回歸劇場最真實的表演性,那或許在內容上,也可以用這樣一個減法,來抓住最核心的動人精髓,總而言之,還是一齣非常好看的戲,在內容與形式上的編排和整合度都有一定的水準,也讓人期待此齣戲的下一步發展。

註釋

1、參看I-Wen Chang, “Are Dancers Robots? A Theoretical Consideration of the Body between Human and Robot in Performance,” 《台灣舞蹈研究》, 第九期, 臺北:台灣舞蹈研究學會。

2、請參考http://www.flyglobal.tw/zh/article-381

《Solo Date》

演出|台南人劇團

時間|2016/09/30 20:00

地點|淡水雲門劇場