動見体劇團《XY事件簿》是編導王靖惇進駐臺中國家歌劇院期間的作品【1】,探討青春世代進入中年的存在焦慮。由學生上課場景開始,我們看到一個方程式:若X等於能力,Y等於努力,T等於時間,那麼(X+Y)x T似乎就是一個衡量個人達成目標與願望的工具。台下學生一個個舉手說出自己的夢想,有人要成為記者,有人要創業,有人要生一堆小孩等等。在變數是「這個世界得了癌症」的前提下,我們看到這群人為了夢想的經歷與付出的代價。

劇情環繞在一個想成為歌手的年輕人、一個努力工作的業務到計劃自行創業、一個研發虛擬遊戲的工程師、一個記者與出賣商業機密大老的身上。年輕歌手一路追夢,因走紅需要營造虛假形象,卻因作嘔於舞台,結束生涯;工程師因為家庭關係躲進虛擬世界,最終得於內心世界化解現實生活的創傷;專業的記者於夜間從事SM活動;退休大老為了孫輩的健康選擇公開事業的黑心手法,以爆料來換取SM的愉悅。這樣的組合提供了豐富的情節素材,尤其面對員工爭取權益的企業老闆,以多人操偶的手法處理,對於職場剝削文化作出強烈的批評。劇終,當生涯中輟的歌手登入虛擬遊戲,與欲創業的姊姊在無垠的空間中等待,眾人跳動,呈現出集體焦慮的景象。這個世代何去何從,並沒有答案(也不需要給出答案)。

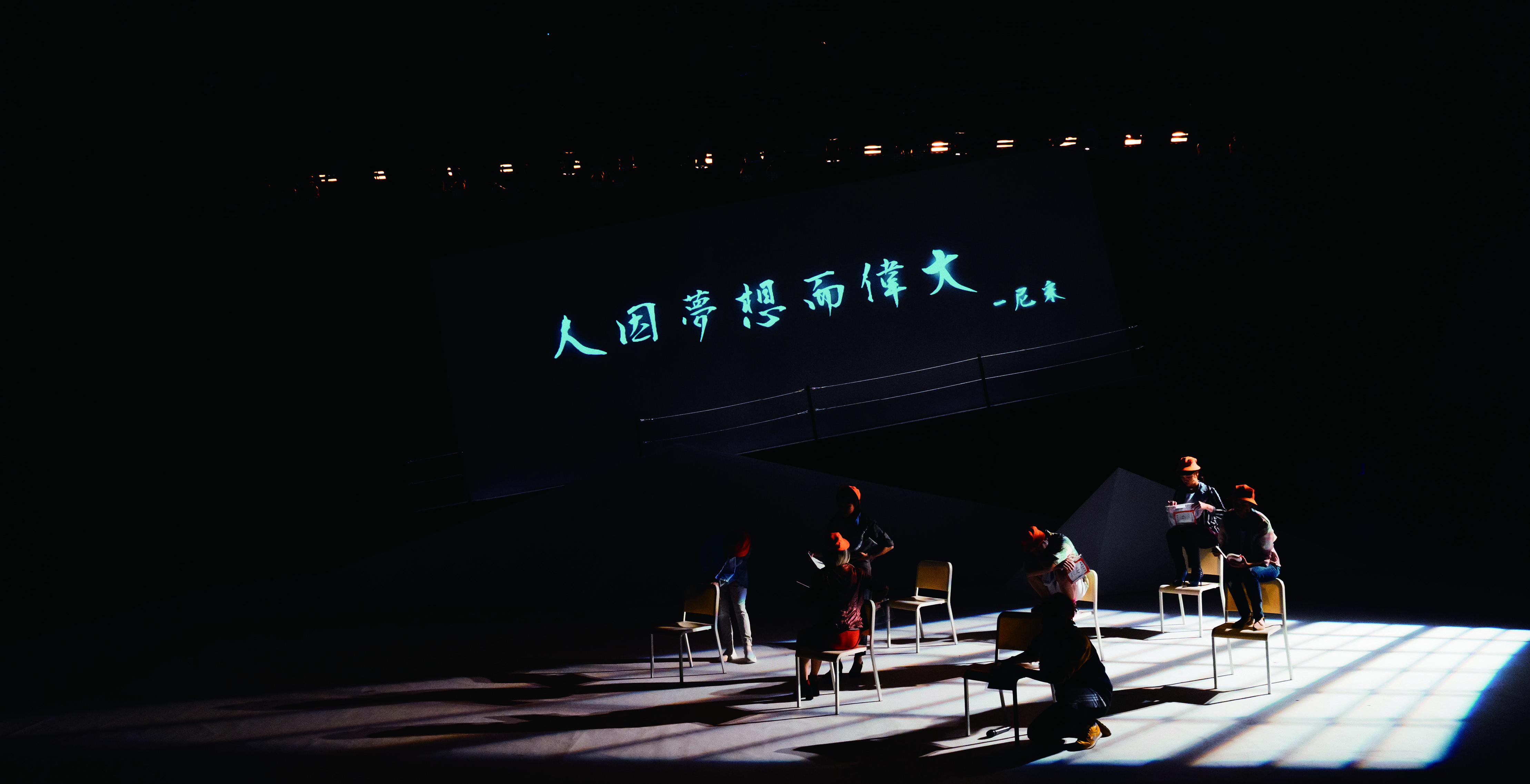

導演運用肢體動作和音樂轉場,經常並置兩個場景,且互為滲透,這樣的手法使得舞台有著結構的完整性與流動性。音樂多取自西方古典樂,加上影像的精緻處理,有種菁英劇場的感覺。舞台設計也頗具特色,在傾斜的投影布幕下方,擺置著三個大小各異的三角椎體,切割出舞台調度的空間。幾何造型的錐體有著島的形象,呼應敘事線之一的海灘景;也似乎隱喻著「No man is an island」,也就是每個人都是整體的一部分,且互相牽連,這樣的詮釋也貼近本戲的主題。除了演員有一致的水準之外,在謝幕後另開一個結尾的橋段叫人眼睛一亮:在母親叨念家族關係時,眾人化身幽靈,年輕演員被眾人掛滿,具象了個體承擔的期盼與壓力。。

年輕人面對未來的焦慮是每個年代都會有的現象,而王靖惇以其細膩的想像描繪出所身處XY世代特有的風貌。因著諸多導演手法的設置,本作品結構完整,虛實交替,以美感來處理黑暗的議題,在詩意中不忘批評。因著四平八穩的結構看來,編導已具備充分的劇場素養【2】,也許再來可以冒險打破結構,或者跳脫結構進行更多的實驗。在這個作品中,我看到王靖惇的潛力與可能,他是個值得關注的新生代創作者。

註釋

1、關於創作過程,見〈王靖惇 從錯誤中淬煉出《XY事件簿》〉,見https://www.npac-ntt.org/nttPost?uid=125&pid=1343 (2019/3/20查詢)。

2、關於其劇場的專業訓練,見〈〈專訪〉王靖惇:「感覺」不是天賦,它是一種生命的累積〉,見https://vocus.cc/@antma/5aabe279fd89780001293503 (2019/3/19查詢)。

《XY事件簿》

演出|動見体劇團

時間|2019/03/16 19:30

地點|水源劇場