承受一波波疫情衝擊的劇場,從創作到製作,從媒介到市場,談線上、談社會責任、談氣候變遷、談永續議題、談共融、談平權、談不一樣的敘事邏輯與形式語彙、談屬於新時代的觀看可能——然而最終,縈繞心頭的,依舊是老調不重彈的生命存在意義與消亡。

栢優座2022年大觀藝術節演出《最後五秒》,原為前年度戲曲夢工廠節目,但拿掉了原標題較為溫情的「會看見光,看見暗,還是看見我」,而改以宣傳文案呈現(然溫情筆觸依然在其英文標題「Tell Death I Love Someone」中得見)。據編導演許栢昂謝幕之言,此次演出版本除了延長至90分鐘,內容也大幅修改。可惜去年沒能看見此作,也因此兩個版本的發展與比較,不會是本文重點。

當「提問」成為敘事主軸

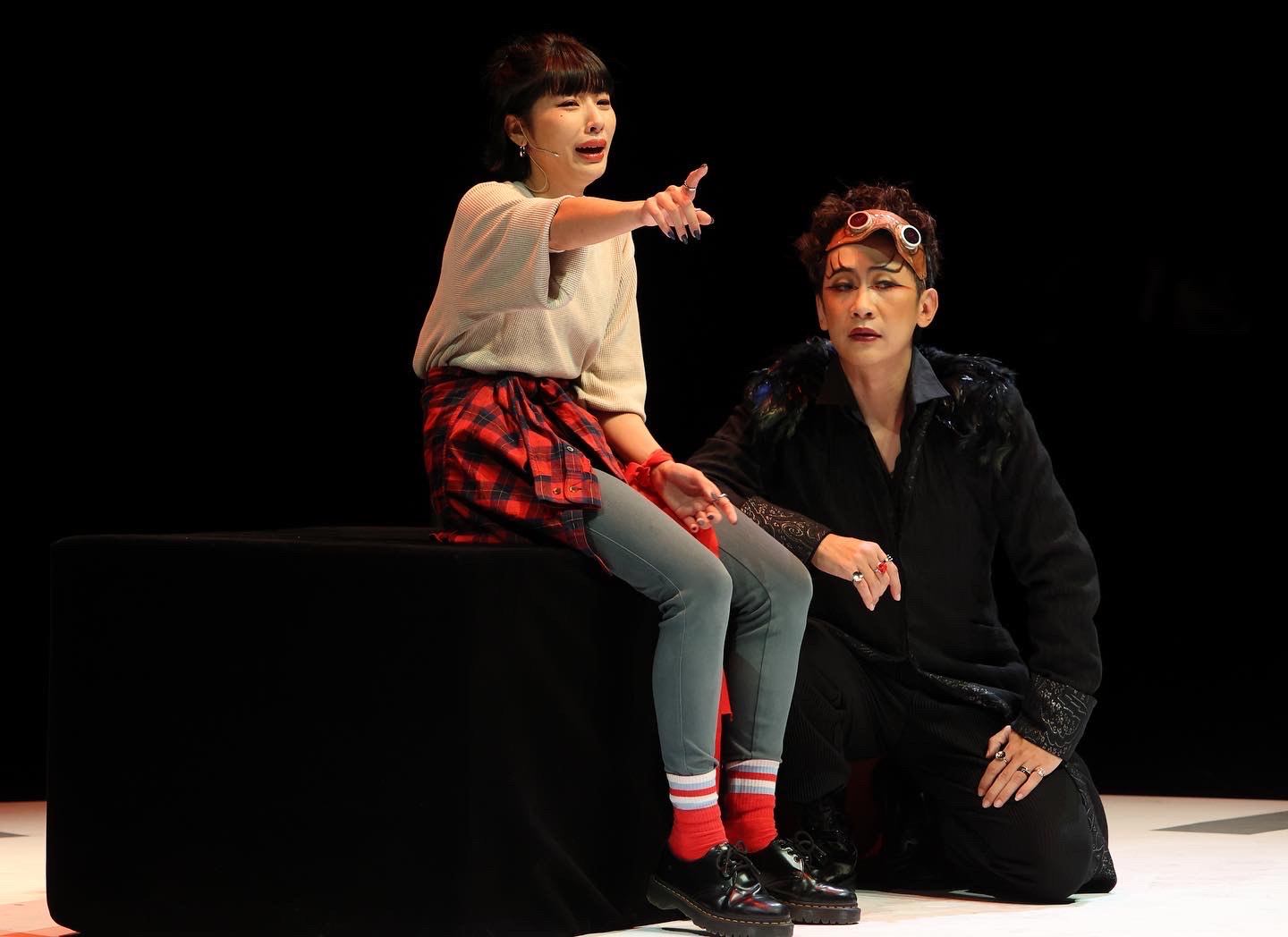

此次《最後五秒》將臺藝表演廳化為黑盒子劇場,觀眾圍坐三側,帷幕後方樂池則是樂團(文武場搭配風動室內樂團)所在。表演區塊像是生死之間的中陰界,四名主角——社運女(吳侑函飾)、演員(盛平飾)、情聖(朱柏澄飾)與飛行員(楊傑宇飾)——和忽然現蹤的死神渡鴉(王辰驊)有理無理地討價還價,為的是在這無限解壓縮的五秒鐘,一旦給出一個足以說服死神的理由,或許就能改變命運,起死回生。相較同樣於這兩年推出的果陀劇場《生命中最美好的五分鐘》,以死亡探究人生的創作動機近似,卻收起眷戀之情,而以冷僻、甚至帶點黑色幽默的姿態省視。面對生死關頭,四位傳統戲出身的演員,並無蕩氣迴腸的悲壯;時空場景意味不明,角色更是自成樣板形象——情感與情境的雙重疏離,反而讓以生死為題旨的來回「叩問」,成為真正的主角。

栢優座提供/攝影徐欽敏

栢優座提供/攝影徐欽敏

儘管節目單提到死神「渡鴉」形象為「太昊伏羲陳人」,然而劇中關於生死意義的辯證,卻充滿西方哲學思維。死神來回詰問四位主角的人生遺憾(如「明明有那麼多時間可以陪家人,為何臨死才遺憾?」),最終要他們選擇死或不死,並自行承擔「不死」的後果(如飛行員或許可以跳機逃過一死,卻會傷及無辜);抑或是甫開場,許栢昂所飾演的流浪者與死神有一段抽牌賭注,討論「人生到底是命定還是隨機」,皆具有濃厚基督教關於上帝旨意以及人類自由意志的千古糾結。也因此讓《最後五秒》劇中略帶嘲諷的死亡,不再是壯志未酬的悲愴,而多了點荒謬劇場、存在主義的孤寂味道。

但話又說話來,西方20世紀以降之思潮,不也反過來深受東方哲學影響(更別提傳統戲曲在之中所占分量)。於是,當「提問」成了敘事主軸,不禁令人想到受到《易經》啟發的約翰.凱吉與康寧漢,用擲骰子來實踐創作中的「機遇」,但擲骰子的決定「依舊取決於他們一開始就要問出對的問題」【1】。怎麼問問題,才最重要。又或者是尤涅斯柯(Eugène Ionesco)提到禪宗:「不是直接了當告訴你些什麼,而是不斷追求開放式的啟示」【2】。

當「回答」成為人類面對命運的非被動姿態

渡鴉的提問,有詼諧有深意,重複中又有變化:究竟要如何證明一個人值得活下去?生命是為了理想,為了愛我們的人,還是純粹只是不得不?如果死去才能實踐理念,死亡是否成了人生最終的意義?結束一輪對話,懸而未決,死神便要求他們找人「替死」。於是,主角們又和流浪漢再一次問答。兩次重複結構,不同立場的提問(渡鴉可以免人死,流浪漢則是要替人死),迂迴推進難以歸納的人生體驗,機巧對答更讓人稍微忘記略嫌刻板的角色價值觀——比如對親情與家國責任的過度推崇,譴責上了街頭就等同辜負母親的社運女(最終更讓親情強勢取代反抗暴政的理念)——當然偶爾也會想問,如果生命全然隨機,濫情浪蕩的人生,是否就真不值得有意義?隱隱閃現的義正嚴詞,幸好卻也被人類半耍嘴皮半誠懇地的回嘴給巧妙破解,像是情聖一句:「我想死,我才不會說出個想活下來的理由,讓你有嘲諷我的機會」,又或者是社運女、演員的求情、豁達與扮演,既將了死神一軍,更再度呈現人類面對命運並非全然被動的姿態。

栢優座提供/攝影徐欽敏

栢優座提供/攝影徐欽敏

相較之下,幾位演員各具特色的唱段,從客家戲、歌仔調到京腔,多成了大量對話之外的表演點綴,不見得與角色多有相關,倒是藉中陰之地的時空設定,順理成章地讓不同劇種匯聚,並透過室內樂重新編曲,讓各自獨立的風格彼此貼近。然而,若說故事情節是在探究生命存在的意義,就形式而言,倒也令人納悶:那麼傳統唱腔身段之於此劇的存在意義又何在?究竟是必然,還是偶然?(因為這是栢優座的戲?因為這是演員自身的身體質地?)形式的意義,或許不比生命的意義有哲理,但所幸就我看來,以提問堆疊而成的表演架構下,生死辯證的迂迴攻防,還是很有說服力的,並不因混搭的唱腔身段兀自干擾,反襯托著話語思辨,而產生另一種重量。

《最後五秒》最後還是以溫情作收,像是英文劇名藏不住的感性。飛行員在死的世界與自己遺下的兒子相認,兒子此時已是垂垂老者,對父親當年的選擇也已釋懷。父子之間遲來的和解與寬待,在此蓋過了大量問答堆砌的存在辯證,雖象徵著人性的一絲希望,卻也失去了把那些糾結推得更遠的力道。但至少,那些故作輕鬆但直指人心來回提問,始終縈繞。

註解:

1、強納森.布洛斯(Jonathan Burrows)(2020)。編舞筆記(白斐嵐譯)。書林出版有限公司。157頁。(原著出版於2010 年)

2、Esslin, Martin. (1961). The Theatre of the Absurd: Beckett; Ionesco; Adamov; Genet; Albee; Arrabal; Grass; Pinter; Simpson (Anchor A279) (No Edition Stated). Doubleday Anchor. (p.198)

《最後五秒》

演出|栢優座

時間|2022/10/15 14:30

地點|臺藝表演廳