「還記得你想成為什麼樣的大人嗎?」

於是,故事從他們變成自己所不知道/不想要成為的大人開始。

「成為大人」從來就不只是時間的消逝、年歲的增長,而是在失去與擁有、遺憾與圓滿、遺忘與記憶之間,讓時代在我們身上印出各自或相同的模樣,然後逐漸失落我們過去追求的那個自己,只在生命的某個低潮裡才會想起我們尚未成為大人的那一刻──曾經的二十五年前、曾經的慘綠少年、曾經的校園狂情。因此,一個社運人士、一個(前)職棒選手、一個新聞主播、一個兩性專家、一個(前)博士候選人都回到了這個地方,他們曾輕狂過的高中校園,在物是人非或物非人是或一切皆非的時刻,才真正反省了「我們成為怎樣的大人」。我記得,或不記得,甚至是記錯的,都不只是記憶,是回應著現在的過去,用我們所以為的樣子。

如最後,被黃健瑋所飾演的黃救國(綽號老大)所挖出、打開的時光膠囊,是揭密,也是釋放了眾人當年所埋藏的愧疚與真實;《我記得……》就是一只時光膠囊,二十五年後的現在是置物的膠囊,埋在土裡被侵蝕而鏽蝕斑斑,如他們不斷質變的人生,卻安穩地保存著不曾變質的過去,有激情、有不堪、有無奈、有誤解,卻顯得真誠。所以,《我記得……》的劇本結構是個「對照記」,用兩條順序法書寫的敘事線──二十五年前(過去、高中生)與二十五年後(現在、四十多歲的中年人),看似分別講述這五人的校園故事,與出社會的現況,卻彼此給予情節脈絡、植入完整血肉。整齣戲沒有絢爛、虛幻的敘事與導演手法,以寫實為主軸,情節的意外性也多半安插好伏筆,並且提供足量(甚至有些過多)的對話、獨白去支撐故事的合理性與邏輯。其所運用的情節與題材,也是我們能夠在連續劇、電影、乃至於生活週遭找到的「老派情節」,如情侶約在車站的某一處準備私奔、嫁入豪門卻被譏笑生不出小孩、多角戀情等。

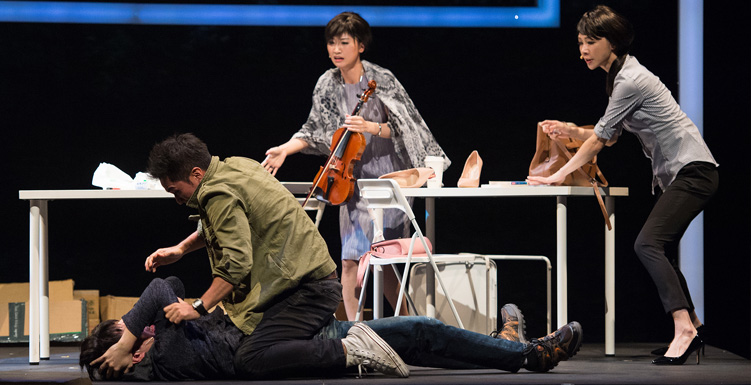

同時,《我記得……》不只以「事件」接合人物的關係與情節的關聯,更將象徵時代的「大敘事」,如野百合運動、職棒簽賭、都市更新、多元成家等,作為時間軸,並呼應著每個人物的「小敘事」,呈現人與每個「當代」間的密不可分。這些時代的印記成為每個人物的生命經驗與標籤,如戲裡幾次唱著林強的《向前走》、呼喊的口號、見過的場景、嚮往的夢想等。因此,整齣戲就藉由多重標籤的黏貼進行人物塑造,也憑藉劇中人物去回應此時那刻的時代狀況。此作法或多或少流於人物形象的簡單化或拼貼感,五位演員卻充分轉化其中的關鍵而展現個人表演風格的內化與詮釋人物的細緻。整齣戲最為亮眼的是黃健瑋,從康輔社核心到社運人士的黃救國,在始終不變的熱情裡附著了人生滄桑,安穩且平緩的口吻成為敘事中心,去拉動所有人的情緒與情節。謝盈萱與莊凱勛所飾演的謝彤雪、莊振飛夫妻,是表演張力最為狂放的角色,包含霸氣的髒話、始終說不對的成語、鮮明的個性等,都讓他們成為整齣戲表現最為討喜且精湛的演員,並且清楚刻畫出情緒的浮動,與人生轉折裡的變與不變。相較之下,朱佳佳(朱芷瑩飾)、隆家寶(隆宸翰飾)的人物形象顯得黯沉而容易被掩蓋,卻在他們投向黃救國的眼神裡,看到情感壓抑不住的流動,反見著他們對人物刻劃的細膩(細膩且潛心的表演,卻往往被台北市親子劇場較差的設備所限制,甚是可惜)。

但,《我記得……》在呈現上有不少尷尬之處,特別是在編導手法與舞台設計的配合。編導陳培廣所創作的劇本,完全往寫實靠攏,促使整齣戲的構成更趨近於「電影」或是「迷你劇集」(加上這批演員也有不少電視劇、電影經驗,或許拍成迷你影集更為適宜);並不只呈現在情節架構,更反映於部分舞台設計與道具運用,像是滿地紙箱、帳篷、社辦雜物等實體物件。極度趨近寫實並無不可,但導致此戲的換景速度之慢、之複雜到難以理解的地步(權宜之計是搭配音樂去渡過換景時間,卻似乎在越來越熟捻後,音樂長度又多過工作人員的換景速度而成為另一種拖沓)。只是,弔詭之處在於傅寯所設計的主舞台,以兩個白色方框組成寫意且簡約的空間,雖藉此乘載了劇本本身的時空跳接,卻造成實與虛間的詭譎拉扯,並且在繁複的移動裡並無更明確的象徵意義。像是劇情發生多半只限於其中一個空間,而另一空間於二十五年後的情節發生時,以打光的「一桌一椅」保留,卻只服務了意象而缺乏意涵。於是,舞台與編導反而成為互不干涉的溝通,斷絕了劇場意識的流動可能。

可能更為詬病的是劇中人物身上的標籤,雖作為時代的痕跡,卻會招致淺薄、單向的批評。但,反過來思考,當我們以「相對進步」的眼光觀看時,到底是編導的個人能力限制、膚淺認知,跳脫不了符碼的形塑,還是他在戲裡所刻劃的那個年代,與那個時代成長的人們,多數的社會理念仍停留在較為簡單、粗淺的標籤呢?此外,也因其人物的形塑方式而造成部分情節的不合理,特別在隆家寶身上最為明顯。貼在他身上的身分標籤有「同志」、「失敗者」、「高知識份子」、「臨時工」等,所觸發的不合理情節是他在高度社會與自我壓迫裡,突如其來地想去殺死壓迫別人與自己的人,包含反同性婚姻者、霸凌者等。的確,這段缺乏鋪陳的情節似乎只為了服膺隆家寶的身分表述。不過,我卻能深刻體認到「過去被全然否定」的擠壓下,發現自己從來不是自己或眾人所認同的自己,是多麼苦痛且失落的迴圈,無法掙脫執念的當下、全盤毀滅的時刻又有誰會去追求邏輯、擁有理性呢?況且,人本來就無法用「合理與否」來定義。

只是,陳培廣雖在老派情節與時代標籤裡作為有溫度的說故事者,卻也太溫柔、太慈悲地替故事裡的所有人物找到生命出口。他在不合邏輯的人性、情感掙扎裡製造出太多工具性的事件,意圖讓合理化的情節使缺憾得以圓滿,反流於俗氣的安排而顯瑕疵與矛盾。特別是結局,讓黃救國的死成為全部人的救贖,隆家寶再次找回生命的榜樣與重心,朱佳佳順利地懷了孩子,莊振飛與謝彤雪因彼此釋然而埋下復合的可能。這些過於巧合的巧合,是編導以乍看理性的劇情去黏著個人感性的想望,雖然明確回應著陳培廣所衷心認為的「每個人都應該值得第二次機會」,卻似乎寄託了太多「激勵人心」的鼓舞,顯露編導個人的樂觀心態。

《我記得……》以我城劇場的「創團之作」為名,卻延續著編導陳培廣過去未完的理念與寄託。其清楚定位此作為「通俗劇」,當然可以被批判或評價是芭樂的、是老派的,但最為可貴的是,他也試圖在建構時代標籤的同時,去拆解刻板印象的記號,陳述著「成人」的沉重,不是即刻消逝且毫無內涵的譁眾取寵。因此,替《我記得……》背書的,實是陳培廣嘗試解構個人生命去召喚時代記憶的「真誠」。

《我記得……》

演出|我城劇場

時間|2016/07/24 14:30

地點|台北市政府親子劇場