專注於劇場美學的探索,是台原偶戲團的一大特色,以「偶」為基礎的表演,延伸的觸角卻無所不包,不分是傳統或現代,無論是光影、肢體、音樂或戲劇,大膽的嘗試,往往為觀眾帶來新體驗。而這種多元混雜的跨界融合形式,也相當能夠反應出屬於台灣的當代文化特色。

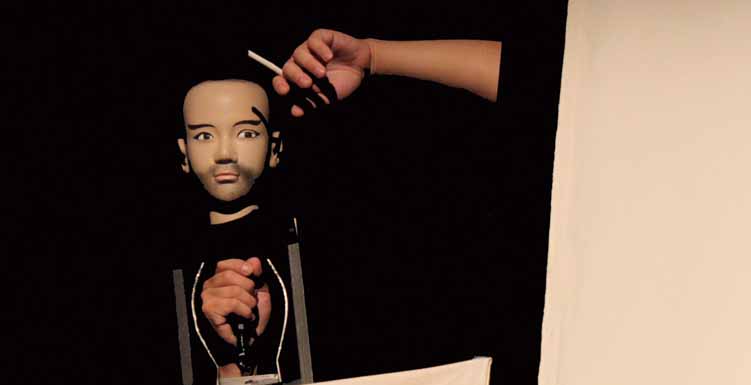

此次的新製作《Taipei by Night》,用說書人、杖頭偶、操偶演員、影像及音樂、光影的繁複技法,在一個不斷旋轉的立體箱子舞台上,上演一個發生於台北的黑色偵探故事。有趣的是,本戲的編劇是熱愛台灣文化的荷蘭博士羅斌,導演由伍姍姍和美國副教授克林頓共同擔任,這組大部份是外國人編導的故事架構,原本可以像好萊塢黑色電影Film noir,或者冷硬派Hard-boiled推理小說的冷嘲熱諷、淋漓暢快,可惜其對於台北城市欲言(寓言)又止的退縮,反而造成整體演出的有氣無力。

故事是關於一個在台北開夜班計程車的司機,某日捲入一起酒女乘客之死的意外,無端闖入了由黑道份子、政客、電視台、警探、女記者交織,一個在城市暗處角力的真實世界。這種再通俗不過的故事,在刻意從頭到尾的輕鬆爵士背景音樂中,導演顯然也不想觀眾過於投入故事,而目標應該指向故事之外,關於我們身處的真實台北之反思。

問題是故事內的問題一切輕易圓滿解決,小人物救回被綁架的女兒、政客繼續當選立委、女記者和警探成為情侶、黑道只是被揍了一頓,尾聲說書人回到開場,繼續喜愛這個生氣蓬勃的城市,如此這般的快樂結局,跟毫無力道的批判,等於反將了自己一軍,是不是反而誤說成,黑道、不肖政客、狗仔媒體,也間接提供了這個城市的活力?

所以起碼在劇本上,不敢深入核心的避重就輕,反而讓外國編導想(可以)提出的問題,給輕易逃走。

然後在形式上也有過於紛亂雜踏之嫌,譬如缺乏適當的場景剪裁(及善用每一次的場景空間),造成過多的轉場(轉動箱子舞台),讓故事的流動經常中斷,人物情緒無法連貫。更大的問題是,操偶人和杖頭偶之間,還沒找到妥善的形式連結,譬如有限的臉部表情,未能適當結合更有利發揮的肢體表情;同時操偶人和舞台空間的關係,也還有可加強之處。不過扮演說書人的陳家逵,一人配音所有角色(傳統布袋戲形式),並且隨時進出說書人與劇中角色的演出,穩健且相當精采。

原本《Taipei by Night》中的Night,在光影人偶及偵探情節的演出中,有著可以延伸關於形式的黑夜台北故事、黑色電影情節、黑白光影、黑色幽默,及文本指向的人性、城市、社會黑暗面之隱喻,可惜就是少了深入核心的力道,與更精確熟練的編排,讓這些好素材,頓時也黯淡了起來。

《Taipei by Night》

演出|台原偶戲團

時間|2011/10/09 19:30

地點|台北市電影主題公園