本以為這是徐堰鈴繼2008女節的《我的敵人》之後,又一跨足舞蹈的企圖;看了之後才知道錯得離譜!然而,看過之後,不免覺得是繼《給普拉斯》 之後又攻下的一座山頭!而艾蜜莉.狄更生,的確是很好的一個選擇!

作為一齣舞,這個作品實則是放在徐堰鈴及其特色唸白所傳遞的文本之上。而作為一齣戲,歌聲/音樂、舞蹈/動作不算輕的比重,又大幅中和了唸白交織下的繁密的網處的留白!這齣由歐陸女編導創作的作品,由於始起意者的編舞背景,歸類於舞蹈,但其實,舞蹈的比例並不高!相對於2008年亦有大量動作設計、且有舞蹈界重要人士加入的《給普拉斯》,又明顯是個更「舞蹈」的作品!於是,「舞蹈」可以為戲劇帶來什麼樣的功用?或,可以達到什麼樣的效果?又成了觀此「戲」時,不斷在思考飄忽之際,觀察想像的一個問題。

作品一開始響在耳際的歌聲,待稍歇,燈亮處,銀髮法籍女歌者、台灣女舞者、徐堰鈴(演員)三人羅列坐台上,作品才展開,給了作品一個好的、簡潔、甚至「歐陸」味十足的形式的展開。楊妤德的服裝設計,接近裸色的藕色布料與三位略有不同的精工剪裁,第一個亮相,在黃祖延節制而達成的燈光中,即成功地建立起了時代感與女性裸露幽微、脆弱又正面迎向的基調!這個基調,在舞蹈作品裡是極重要的。在戲劇作品裡,反很快會被過多的言談、動靜狀態稀釋掉!米希恩.艾維吉兒(Mytian Herve-Gil)本作品的編舞與導演,卻在此基石上,就此開展一路艾蜜莉.狄更生的心路歷程與編創者的自我演繹!

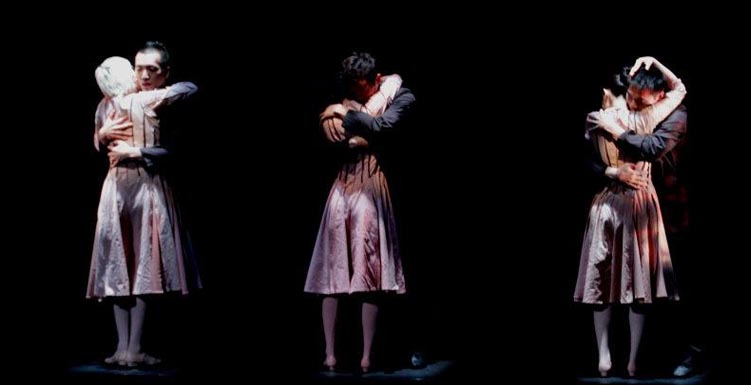

這是很舞蹈的,從一個墨點,抹開成一輪篇章!而不是線性地一路推展。Herve-Gil便是不斷地製造著這個「墨點」;並不多,就她們:這象徵狄更生、與妳我、與世代的女性形象;與三位「樁」上的男性。這三位男性,同樣,妤德賦予了他們極佳的質感:歐陸、斯文。當然,狄更生是美國詩人!這與她所處的時代有關。Herve-Gil令男子們初始出現於觀眾面前時,是背部的,如一尊尊歐陸公園裡會見到的大理石雕像:general、符合社會規範、而面目模糊……;也代表著狄更生生命裡曾出現過的男性的羅列。有趣的是,男子終面向觀眾(與女表演者),露出慈愛、父權、且符合那個時代儀態的親切笑容時,我們是一時看不到女子的表情的!即便之前一切顯示著她們是如何渴求著對方的愛。於是接下來,是女子欣然地撲向男子…,散發著孺慕之情…,接下來,篇章便是擺盪在女性的內心世界、交替著狄更生作品裡的詩境,與真實世界裡生活的際遇!

這樣的一齣戲並不是件容易的事!首先,狄更生隱匿的下半生無人知曉真相;再者,狄更生的詩作,非女性一角能包其全部:作為十九世紀後半葉的一名人物,狄更生詩作中打破傳統的形式、純為自己寫作的純粹性、對現世周遭的敏銳與觀察…,都是非常現代而個人的!但舞作,或囿如形式與其放大,只看到情緒上的反覆,雖反映了詩作中聰慧、大膽、陰鬱、直接、殘酷、陽光…的多面向,間或又雜以編劇的個人衍伸,但在徐堰鈴稱職的傳遞之下,如此的單一反覆,只留下又一幅狂亂的女性「受迫害/自毀」圖,對於狄更生的全貌與真正價值,未有太多助益。編導的好處卻在,注意到了狄更生詩作裡的音韻的企圖及頑皮。但將場內的音軌在四處出現、流竄,雖說是件大膽的「立體」企圖,還不如在演員的唸白(尤其配角)、與字斟句酌的譯文及加強上,作出強調!

魏瑛娟創作社《KiKi漫遊記》(1998)中即展現語言魅力吸睛的徐堰鈴,近年更成形了一套自己精鍊的文學囈語式唸白法,在早期莎妹的女演員紛紛自舞台引退之際,這一路走來的情緒和發聲法、甚至肢體上且試圖建立二度文本的自覺,益形顯得突出。而在Baboo執導的《給普拉斯》,找到了最好的落腳之處!《明天的這裡會有黎明嗎?》,卻恐未能超越其深度!Sylvia Plath(普拉斯)至少最後是真的瘋了!而《明天》,或許編導是太著重狄更生「被迫放棄」的部分了,僅又成了一部女性的受害史!舞蹈倒是準確地呈現了狄更生那精緻到張力充滿的精神狀態,正是舞蹈的特質!藉著各類舞台元素,三兩下即將文字外抽象的情緒,提煉、浮凸到視覺的層次!

《明天的這裡會有黎明嗎?》

演出|舞蹈空間&艾維吉兒舞團

時間|2012/02/25 14:30

地點|國家劇院實驗劇場