簡韋樵(專案評論人)

回首二十世紀初的科技劇場,不得不談到捷克劇作家卡雷爾・恰佩克(Karel Čapek)曾在1921年出版的《羅梭的萬能工人》(R.U.R)劇作,裡頭闡述著一群仿真人何以透過意識去湊成主體,到最後反撲人類的故事。這也是恰佩克首次在劇中使用了「Robotovat」(Robert)來定義機器人的詞彙。而在當時德國的表演藝術界甚至掀起帶有極簡、幾何、機能等工業形式的「包浩斯劇場(Bauhaus theater)」風潮來改革劇場,如奧斯卡・希勒姆爾(Oskar Schlemmer)1922年發布的實驗舞劇《三人芭蕾》,舞者卻要衣著幾何圖形服裝,並去掉人性與古典美學地往機械化的姿態與動作中展現「抽象芭蕾」,等於是無意識、沒有「人」的搬演。經歷了六〇年代激浪派(Fluxus)的藝術運動及科技日新月異的突破,機器人早登台演出已經是當代科技劇場正常不過的現象,尤其日本劇場導演平田織佐的機器人劇場作品系列在台灣最為出名,除了真人(演員)需屏棄「心理寫實」的演技,並要透過外在設定來計算自己的說話和行動,就連台上的仿真機器人(演員)的動靜安排也要細微地設計和設定,必要是個「人」。或許以上的例子許多是出於創作者在後人類(posthuman)時代中欲實踐的藝術想像,問出「何謂人?」的根本性的反省。

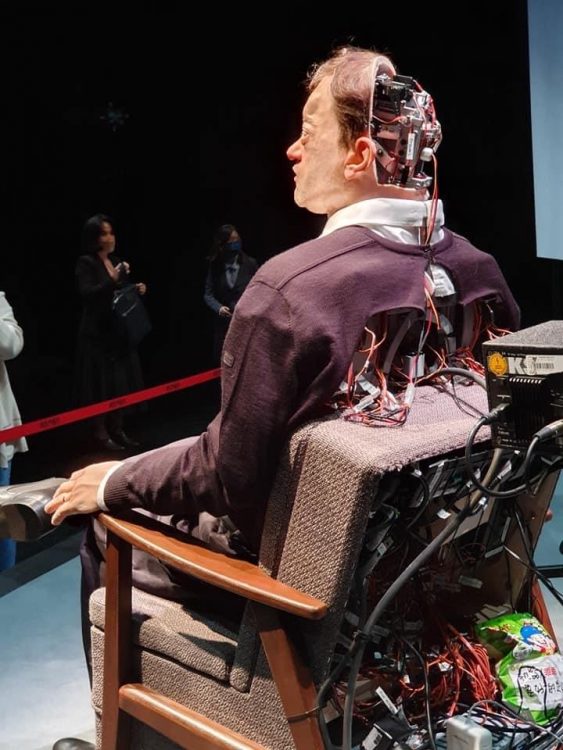

而里米尼紀錄劇團(Rimini Protokoll)的《恐怖谷》(Uncanny Valley)則是將此操演技術赤裸著展現在舞台上。一位德籍作家湯瑪斯・梅勒(Thomas Melle)以自己為模型的仿真機器人透過「講述表演」(lecture performance,以下稱「講演」)闡述著自己患有躁鬱症的不穩定問題及「我是怎麼克服恐怖谷理論(uncanny Valley)?」它翹著腳,時而轉頭環視觀眾、眨眼,並發出一些感嘆聲、咳嗽聲等,在講話時還配著些許適當的手勢,彷彿就像真人會有的行為,但仔細看臉部和手的皮膚的材質像某種膠質般,想當然一看就知道其中真偽。創作者不需要顧慮自己的心理疾病,畏懼大眾去現身表述,而是將表演的載體或器具(身體)外包給人工智慧。這不只是一場高科技展的「講座」或者如實呈現的演講,實際上是利用「講演」企圖去挑戰虛實之間,自己與他者之間界線的重組;在台上表演者和台下觀眾互動中,重新審視和劃分主體與客體,人與物距離的生命政治。

若人類和機器人的核心差距是在能動性、能思、意志、慾望,那我們又怎麼去確定這些元素不是內在神經網絡的編碼設定,腦部記憶的儲存體?人體的心智是否可以像記憶卡一樣分離出去?在人體和科技相互依賴、共存、混凝、纏繞、曖昧的處境,人人皆是賽伯格(Cyborg)混合品種,所謂的身體感知是可以不斷地被重建和操弄著。這也是對創作者,不管是編導或者表演者而言,皆為一種極大的諷刺,好像關於人的真實性和情感的深度都只是出於被建構與設計,只要搜集大量的數據庫,便能抓到取悅眾生,集體與之共情的秘訣。梅勒機器人隨即用「劇場聚光燈」舉例,並以聲控來指示燈放射出各種效果,異質的非有機物接合了意志,自然影響了我們的認知,銜接了我們覺知產生了情動(affect)。而當梅勒談論到組裝到人(本體)身上的義肢(prosthesis)與助聽器,這些「異體」裝置取代了自然身體,不僅補足、替換了殘缺身,還超出肉體原有的機能,進化為超人類主義(transhumaism)。從情感類的輔助義肢(劇場燈)、器官類的輔助義肢,乃至於梅勒的義肢——人形機器人,它們重新與生命接合補足了人類的任何缺陷與不足。我們不禁想問,若錯誤、不確定性及不可預期才能代表人性,那「人性」在時代下是否逐漸走向終結?在演化過程中人必要揚棄人類的概念並與現代化機械技術的結合,成為超人種(transhuman)的準備?

恐怖谷 演後開放觀眾攝影(簡韋樵提供)

講演的過程中,有許多停頓、沉吟和拋出問題的時候,這些時刻時常讓人感覺冰冷、疏離和神秘狀態。比起演講的嚴謹性的節奏掌控、結構設計及集中觀眾注意力之準則,《恐怖谷》的演出的「恐怖」並非機器人有多像人,而是它問題總是那麼令人不安。「你們為什麼來這?是來看我的身體還是同理我的感受?」、「我到底在跟誰說話?我根本不知道你們是誰,但你們又知道嗎?你坐在台下是為了區分你和在台上的我嗎?」、「為什麼我(機器人)要模仿你們(人類),讓你認同?」對受到傳統劇場規訓的觀眾而言,當我們正沉浸在它的演講內容時卻又被這些問題拉了出來尋思一番。

講演的後設性正也提醒了我們:「對,它只是個機器人而已!」在現場沒有真人演員下,看著眼前的它就像個大型玩偶般,是否意味著其實我們一再強調劇場的「現場性」是虛偽的覺知?這些所謂來自於講者的親身的經驗或知識怎麼將其「資本化」,猶如工業般的在世界傳播,利用與自己長相雷同的「傀儡」,更加地強化可複製性及被展示的特質。在當今的後疫情時代,人工智慧不得不在表演藝術領域中發揮作用或作為一種「展演」的工具,數位時代下的劇場是否早已打破了作為肉身實踐與行動的場域?透過監控社會制度去規訓身體論使否已經過時,不如讓有抵抗意識的身體直接消逝來的效率更高?這些數位藝術不管是讓真人朝向物,乃至於從非人到成人的轉向,皆是屬於一種閹割、去人(性)、取代人之狀態,創立於一種沒有「我」(們)的世界觀。

最後在投影幕上梅勒(真人)與仿真機器人交織發言,就算讓「物」在舞台上大放厥詞要取代原版,「造物者」在旁冷冷地看著它,頗為揶揄,隱隱透露出階級的優越。包括演後,觀眾圍著新奇、沒在運作的人形機器人拍攝,人類的凝視展現了權力,加上背面滿滿的複雜線路與電路中還被放了一包綠色「乖乖」餅乾,期許設備乖乖運作,順利進行。《恐怖谷》確實讓無機物開始行動了,並與人類共存的效果,看似瓦解了人類中心論,但最後的操作還是給予人類在當下現實極大的安全感:「人工智慧依舊操之在人,放心,那條界線還是在!」

《恐怖谷》

演出|里米尼紀錄劇團

時間|2021/10/22 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場