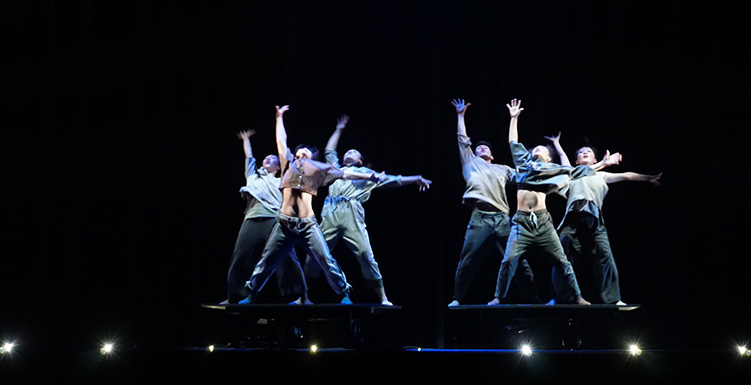

舞者進場時的畫面不由得讓我想起仿生獸前行:滾動、直立、蜷曲、滾動、直立、蜷曲,這樣不斷輪迴的關係形塑前進的假象。此種「輪迴」或「循環」透過不同方式,在不同段落重複展現人處在社會中的多種關係,單看右側黑影的輪廓是一架運轉中的大型機械,然而再看左側,每個舞者-應該說「人」,正是組成這樣巨型機械的零件,意識到上述,給我帶來衝擊,舞臺上的拉扯也再次撞擊我的五感。

了無生氣的循環,似乎從男舞者的覺察開始產生某種擾動,這樣的覺察並非是對事物或者正在發生的事件產生對與錯的判斷,而是迷惑,恐懼與不安更因這迷惑的產生,愈發強烈。同時,「組裝」與「被組裝」的關係重複被詮釋,迷惑所產生的拉扯與碰撞在此刻正熱烈——舞者重複著組裝機械的動作,然而真的是人在組裝某個機械嗎?在這樣日復一日的循環中,人也同時被這樣的社會操弄,被這樣生活控制而「必須」組裝!令我不禁重新思考,這些驅使人看似前進的動力,諸如金錢、需求、選擇⋯⋯在這之中的每一個人,真的擁有自主選擇權嗎?還是就像哈利波特裡的魔杖與人的關係一般,是這些選擇,選擇了這些人?

《Factory動力舞台2.0》對我而言是一部批判性強烈的作品,這樣的強烈,不只是來自舞者肢體,以及燈光加乘出的氛圍,還有議題本身,層疊的強烈讓人無法忽視其議題被討論的必要性。而整齣作品就像一顆石子掉入沉寂已久的湖,激起層層圈圈漣漪,卻未主觀判斷、定義這樣被制定出的日常孰對孰錯,反而讓一切猶如呼出的氣息,持續地在我心裡發酵、餘音不絕。

舞者與動力機械的韻律在視覺與主題上的呼應,的確有別於我過往的觀賞經驗;人與機械的關係、舞者與機械共舞的過程,在綿延不斷的機器運轉聲之中,我們看著舞台上發生的故事,會想起,無論場內還是場外的人不都正處在這樣的社會關係之中嗎?不免得讓我再次面對「沒有人是局外人」的事實。我們都以為在社會中、人生中我們是做了選擇的那個「人」,然而,真的是如此嗎?滯留島舞蹈劇場在舞台上最後留下的是一個問號,這個問號並非議題的答案而是一個思考的開始。

《Factory動力舞台實驗2.0》

演出|滯留島舞蹈劇場

時間|2019/05/12 14:30

地點|屏東藝術館