當代劇場不但是一個導演的劇場,而且還是一個與「觀點」對決的劇場,同時這觀點的提出,還必須置於全球視野的脈絡之中,與當代劇場的大潮流,做觀念思維的激盪。才30歲的日本年輕導演神里雄大,在臺北藝術節推出的作品《放屁蟲》中,我們看到其充滿導演個人風格,毫不妥協的憤怒姿態,勇敢銳利地,將日本放在世界的觀點做歷史的思考,雖然作品思維不見周全,技法招式也是捉襟見肘,不過從劇場演出一直維持著的飽滿能量,仍然可以看出,神里雄大是相當有潛力的國際級當代劇場導演。

這個作品是導演鑑於去年日本311大地震後,國家社會遭受到極大的創傷,也衍生出像福島核電外洩,嚴重威脅到整個日本的生存問題,但是一般人民卻覺得事不關己,使他想藉著作品來表達心中的憤慨。這個憤怒點主要落在美國與日本之間的關係,也就是歷史上自從日本二戰戰敗之後,所簽訂的「美日安保條約」,簡單地說,美國勢力從此踏進日本國土,某方面日本成為美帝國主義的類殖民地。

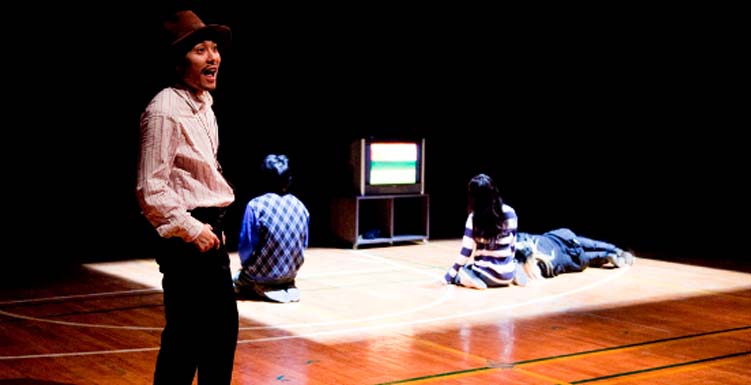

於是導演從一個移民家庭的父子,對於文化的適應問題開始。在後方堆滿保特瓶的空曠舞台,演員以形式化重複性的誇張身體動作,在好幾個故事文本之間,以象徵主義的意識流方式交織。主要的意象是在垃圾堆裡挖出的一頭牛屍,牠被懸掛在舞台後方的黑紗幕正中央,如鐘擺般左右搖晃,每隔一段時間,空間裡就會發出某種不安的聲響。

而演員也以四肢著地的爬行,象徵是頭牛(或牛屍),牛看電視螢幕的草原(及拳擊暴力)當糧食,草還要加毒藥(污染)來增加口味,而牛的意象也不斷出現在日本人喜歡吃的牛丼飯上,構成人吃完牛丼飯去睡覺,馬上變成牛,而牛又會在災難中成為屍體,屍體又變成牛丼飯…的不斷循環。在此也要談到其身體性的運用,無論是重複的挖鼻孔、抓屁股、放屁、抓蝨子、機械性做愛、或者是以奇怪方式的大量肢體動作,身體的原始生物性,或者激發埋藏在身體內部的深層感受,也一直是導演欲挖掘的目標,而這種方式,也讓劇場回到「貧窮劇場」中,對於演員身體性的關注。

對於美帝的不滿,導演先拿小野洋子和約翰‧藍儂開玩笑,然後又玩起日本與美國之間,關於二戰歷史的隨意可以竄改玩笑,中間交雜著移民家庭對於純種血緣,及保持傳統文化的堅持,然後又以日本外來移民到了2033年,會超過60﹪為憂心,戲走到這裡似乎有點過頭,因為這可能掉入了極端保守種族主義(例如:納粹黨)的陷阱,畢竟目前已經是全球人口移動頻繁的時代,種族(文化)的融合比對抗重要,同時該對抗的是美國國家資本主義,而不是美國人或任何外國人。

導演混亂的劇情進行方式,演員不斷喝保特瓶的水,然後丟到垃圾堆,產生的撞擊聲響,也讓演出充滿各種不確定的想像空間,但有個缺點是,導演無法收束這些各自進行的線條,使得意義的推動有其侷限(身體動作的發展,也有類似的問題)。

看完《放屁蟲》後,不禁想到國內小劇場的年輕導演們,作品內容大都限於小我的框框之中(不信你去翻翻今年的臺北藝穗節手冊),型式運用得也相當保守,所以神里雄大的視野及堅決力道,是真的值得我們好好學習。

《放屁蟲》

演出|日本岡崎藝術座

時間|2012/08/17 19:30

地點|台北市水源劇場