蘇恆毅(專案評論人)

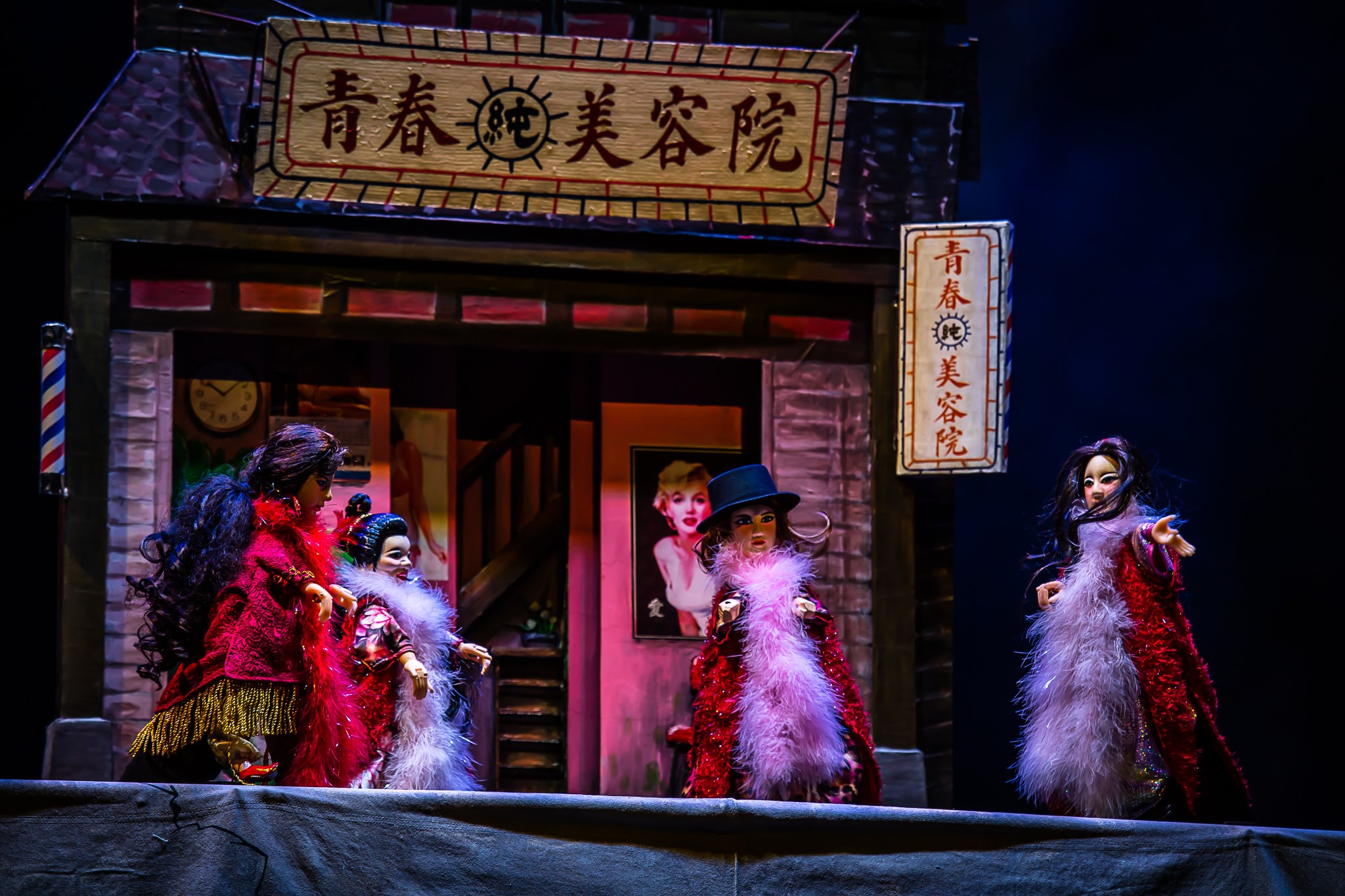

《烈火玫瑰鴛鴦夢》演出一開始,旁白道出整件故事是從民國五十五年的一場滅門奇案開始,隨後投影播放旁白MCJJ對故事正篇的說明,才進一步以偶戲與即時投影演出故事。整場演出的手法,便是在偶戲為主導的社會奇案、及旁白穿插其中對事件進行點評與連結所構成。且在演出將近尾聲時,點出此劇是「臺灣女人花」系列作品之一,即便此劇非系列作,但無論是劇名、或是系列劇集名,乃至於演出手法,對臺灣七年級以上的觀眾而言,應非陌生,甚至相當有親切感,因為在1990年代開始,臺灣以真實社會案件、民間奇譚、靈異故事為資材,製播為各種型態的「類戲劇」,在真實與虛構之間,交織成具有戲劇張力、也兼備教化諷諭之功的戲劇作品。

無論是在劇團Facebook、或是文宣廣告的宣傳,都指出此作是取材於明清之際的小說與劇作家李漁的《十二樓》,而《十二樓》此書所寫,正是將社會奇情小說化的作品,因此不難想見,《烈火玫瑰鴛鴦夢》是從《十二樓》以社會事件進行借鑑,而後選擇以類戲劇的形態進行演出。

類戲劇與布袋戲的結合,對於近年不斷創新演出形式的長義閣來說,實則是又將布袋戲的可能性再更向前擴大一步,且即時投影的使用,更是布袋戲演出上從未使用過的技術,而長義閣並未因初次使用此技術而慌亂,畫面的投影與切換上相當俐落、並無紊亂感,因此從演出形式的創新與嘗試、以及畫面呈現等角度而言,應給與長義閣正面評價。

然而,即時投影雖然對布袋戲的演出與觀眾來說都是相當新奇的技術,但以觀看角度來說,難免使觀眾產生困惑:一般而言,觀眾觀看布袋戲是以全面觀照的方式來欣賞作品,即時投影的進入,首先是牽引著觀眾眼光需跟著影像走、而非戲台上的偶,對於觀眾而言,則難免不知道是要觀看投影、還是要觀看戲台——或許為求便利,大多只選擇其一觀看,且更有可能的是:選擇投影。而況對臺語較不熟習的觀眾來說,若再加上字幕,則視線必須在投影、舞台、字幕三者之間游移,雖未必是干擾,但難免造成觀眾在視覺上必須進行選擇,以達成符合觀者的個人需求。

類似的情形,已於今年4月、黃翊工作室在國家戲劇院演出的《小螞蟻與機器人:游牧咖啡館》中出現。即時投影技術的進入,確實可以使舞台上原本難以呈現的細節得以被彰顯,但影像和舞台演出的並置,反而使「即時」的意義模糊,也不易兼顧全面觀照與欣賞細節,因此即時投影的使用,反而需要是演出團體需要再從演出與觀看效果的層面進行思量——例如本劇或可思考除卻旁白以投影呈現外,偶戲演出的故事主體仍舊以純舞台演出為主的操作方式。

而且經由投影所突出的細節,也難免顯出因演出形式產生的扞格:布袋戲演出時,縱使其他角色無台詞,但「身上」仍需有戲。在投影時,觀眾與其他角色一樣是旁觀者,看著主要角色訴說故事,因此其他角色在投影時「靜止」尚可理解,但若回到舞台演出上,戲偶因無台詞而身上無戲,則非布袋戲演出的常態。因此演出形式如何在傳統與現代科技間取得平衡,也是這個作品未來再次演出時,可能需要再做調整之處。

至於劇情設計,《烈火玫瑰鴛鴦夢》是從《十二樓.歸正樓》發想取材,並以「改邪歸正」作為故事主題。雖然人物以與原作已無直接關聯性,只是作為殘存意象出現在本作中。然〈歸正樓〉的人物與事件單純且集中,《烈火玫瑰鴛鴦夢》則粗略可分為三個主題、六組人物故事線——三個主題為:報仇、戀愛、家庭。六組人物為:王建文與彩雲、王建文與玫瑰、彩雲與玫瑰、彩雲與連點、玫瑰與連震、王建文與連家父子。這些主題人物彼此相互關聯,倘若仔細梳理,則每個主題與人物關係組,卻又各有不同涵義,且各據山頭、難分主次。

以劇名來說,會直覺地認為是玫瑰與連震此組人物為主,實際上,彩雲的戲分卻是縱貫全劇,而劇情主線又集中在連家父子用一連串的騙術達成向王建文報仇的目的,使得故事本身精彩、主線敘事卻不明朗。

此外,故事本應在「報完仇後終於能夠睡場好覺」的彩雲與連點、玫瑰與連震兩組人物婚禮完結,卻突然多出一場藝師操偶走至臺前,說出這只是一場戲、隨後散戲;以及青春理容院的三花出來反對政府浮濫徵收土地,感嘆自己的青春消失,並在理容院被拆除前夕舉辦自己的「重生party」。兩段內容,反而使已完結的故事另闢支線,難免予人續貂之感,更讓人好奇:除了「歸正」與「因果報應」之外,編劇究竟還想與李漁進行何種溝通,而免流於教化?

再者,劇作再現的是民國五十年代的臺灣社會,當時的女性意識尚未完全覺醒,因此彩雲與玫瑰在事件中是向內自責與自我懷疑,消解這種自我歸因的方式則為婚姻。這樣的內容,對於故事背景的時間而言,尚在可理解範圍內。但這樣的形象構成,對於今日的臺灣社會又要表達什麼?——女性是唯一的弱勢?有錯便罪己?解除生命的困境只能靠與另一個男人婚配?或是這只是一個歷史現象的重述?——這些恐非編劇所要傳達的內容,但作為「當代」的「傳統戲曲」,內在的當代意義、與取材對象的溝通性,可能會是這個劇本需要再重新琢磨的地方。

整體而言,《烈火玫瑰鴛鴦夢》的類戲劇演出形式上有其亮點,值得給予掌聲。唯獨技術使用與情節編排上的問題,雖是吹毛求疵,卻也未知是否為亟欲求好求變、而不及思量所致?如能克服相關問題,相信長義閣善於、也敢於技術創新的衝勁,未來的作品還是值得期待的。

《烈火玫瑰鴛鴦夢》

演出|長義閣掌中劇團

時間|2021/09/12 14:30

地點|嘉義市政府文化局音樂廳