文 羅仕龍(特約評論人)

歌仔戲《兩生花劫》的編導鴻鴻在接受媒體訪談時表示,【1】該劇前半部分情節改編自德國劇作家萊辛的《艾米莉亞・嘉樂蒂》(Emilia Galotti,以下簡稱《艾》),全劇故事結構的靈感則來自波蘭電影導演奇士勞斯基名作《雙面薇若妮卡》。《艾》劇說的是十八世紀「為兩家財富結合而婚」與「為個人愛情而婚」兩套價值觀的演變與衝突。《雙面薇若妮卡》則是探索生命軌跡的多樣性:一個生命在兩處不同的時空環境下,有沒有延續的機會?看似不同個體且無交涉的生命軌跡,是不是在某些時刻也有偶然疊合的可能?

《兩生花劫》的「兩生」,對照劇中人物在大明帝國覆亡前後的兩段生命歷程,反映出不同的愛情態度與社會價值。江南刺繡名家千金安雪娘原應與武舉人沈世安成婚的安排,或是父親闖入崇親王府意圖搶回女兒保其清白,都是基於規範性的道德所做出的價值判斷。雪娘與親王廟宇巧遇,以詩唱和,衍生出似有若無的情愫,乃至於二十年後的悔恨與諒解,則是出於個人的感知與評斷。

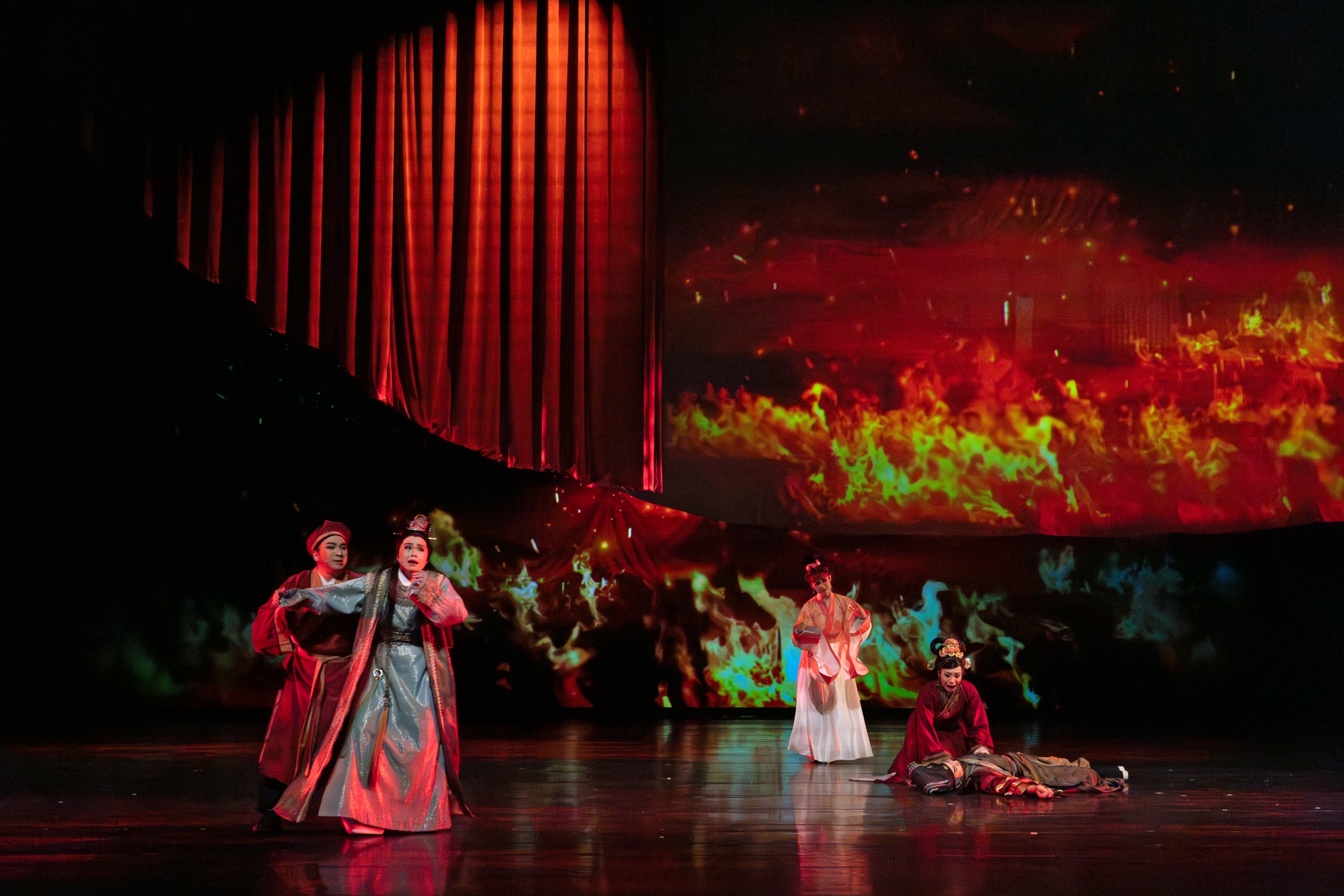

兩生花劫(薪傳歌仔戲劇團提供/攝影陳宥崧)

然而生命之所以為「劫」,就在於其正反相生。上述看似兩種對立的價值觀,往往彼此引動,互相牽連。安老爺為證女兒一身清白,卻失手刺瞎親王,鬆動統治結構的合理性。帝國政治正統的傾覆,看似火燒連天,家破人亡,卻讓海外孤島成為世外桃源,面向婆娑之洋的多元文明。兩名非典型的女子(名妓秦樓月,以及看似被始亂終棄的安雪娘),因避戰禍與家仇而來,卻因此佈局世界,立足商場。如同劇中的主意象「兩面繡」,看似一體,實則兩面。可以是洋溢崇敬的謳歌,轉面一看卻也可以解讀為危險的顛覆。有觀眾取諧音戲稱《兩生花劫》是「兩節花生」,實際上或許更像是麻花捲,如同兩條辮子般,交纏為一道難分難解。這兩條辮子,一條是女性的長髮,一條是清兵入關的薙髮易服。帝國視角下的雙重家國「劫」難與體系崩解,卻有兩位女性孕育出的繁「花」似錦。

因為如此,萊辛的原作得到了重生,有如雙面艾米莉亞。《艾》劇原作最有名的讀者,當推歌德筆下的少年維特莫屬。這位總是被愛情煩惱糾結的年輕人,死前在書桌上留下一本打開的《艾》劇,日後在羅蘭巴特的《戀人絮語》裡,因著藍外套、黃背心的鮮明形象而廣被記憶。如果說許多讀者因為巴特而重新理解了維特,那麼我們也因為維特而認識了《艾》劇。維特的死,卻是《艾》劇的生。維特得不到的愛情,卻成為我們反覆迴盪心頭的戀人絮語。十八世紀的德語劇作在台灣並不廣為人知,卻在兩百多年後渡過重洋,在最本土的形式裡激發出各種討論,這正是改編《艾》劇及其第二次生命的意義。

兩生花劫(薪傳歌仔戲劇團提供/攝影陳宥崧)

雙面繡的正反翻轉,或因視覺暫留而有流動的影像之感。人生的悲歡離合,歷史的大江大海,追憶起來不也是一幀又一幀的定格繡像,輕輕一轉就是翻頁。如果《兩生花劫》是如同雙面繡般的影像翻飛,金針是否也創造了「刺點」?「刺點」語出羅蘭巴特,只是無關戀人愛意餘波,而是影像激發的心靈動盪。金針原是一組兩支,安老爺、安雪娘各執一支,既能刺出舉世聞名的雙面繡,也是雪娘出嫁遇劫時,手持防身之物。安老爺以金針復仇,親王雙目染血,山河亦隨之變色。及至二十年後,雪娘原欲與親王相認,使其心生愧疚,卻又下不了手,只能忍痛以金針自刺,血濺掌心。雪娘原以「一支金針,穿雲入夢繡出人間繁華」,親王則因「一支金針,戳破美夢才知全是虛花」。《兩生花劫》以金針織出人間寶物,可一旦離開繡房,只能傷人與自傷。

相較之下,紅毛番傳授的十字繡,在大窩灣被原住民發揚光大,雪娘亦得以向米那庫學習。如果說「上山虎下山獅」的雙面繡在劇中成為巧計復仇工具,打破東西文化藩籬的十字繡反能織造一片祥和。全劇在下半場揭示的族群融合主題自不待言,但見微知著,通過各種文學符號所交織出的指涉,或許更見編導鑲嵌原意。

從歌仔戲連結到西方劇本、德國文學、波蘭電影導演或法國文學批評,《兩生花劫》的故事起於江南恩怨,卻在台灣釋放和解。我們當然可以從《兩生花劫》關注且重探本土戲劇的本質,但也不妨將它置於世界文學的脈絡下思考。傳統必須走向世界,而傳統也永遠在當代重生,交織出雙面錦繡,相看兩不厭。

注解

1、IC之音《打開戲箱說故事》,【張孟逸X鴻鴻專訪】直面悲劇?這「針」有點難欸!《兩生花劫》為西方悲劇增添了東方哲思,2024年5月17日首播。

《兩生花劫》

演出|薪傳歌仔戲劇團

時間|2024/06/08 14:30

地點|臺灣戲曲中心大表演廳