在齊東詩舍演詩,這本身就是一件令人有所期待的事。倒不是大台北繁市,如何有這樣木疏林蔭與日式建築的期待;而是詩在這個新起的藝文空間,到底能引領怎樣的另類風潮或思維的問題。當然,這也並非一個團體的一次演出,所能承擔的過多願景,但拋出這樣願景的重要性,在於我們如何看待詩作為一種文體,它如何轉化為表現美學的重點。

長久以來,詩通常作為劇本或演出的文本,在劇場裡現身。亦即,它是台辭的重要或特殊部份,不是主體的表現。窮劇場以木焱的詩作所衍生的創作,卻將這樣的關係做了根本性的轉換:詩成了表演的主體,承載的是演員的身體。這是非常具關鍵性的轉化,也等於賦予詩的演出詩化的身體。我想,這對於當下的詩壇,開啟了另一扇詩表現的門扉。另一項重點,還在於開啟這扇門扉的不是本地或本土詩界,而是馬華詩與劇場界在本地的發聲,或對本土的跨(inter)入…,這是很有對話性的一種文化現象。馬來西亞華人在台北,其背後的詩與劇場,如何置入本地文化的思考脈絡中,我認為是此次演出,在策展思維中,得以超出僅僅是表演藝術之外的文化思考。

馬華(馬來西亞華人)文學劇場在台灣或台北,本身就是邊緣的存在,毋庸置疑。也就在這樣的前題下,我們找到空間意象是邊緣遊走的情境,而置身在這邊緣遊走間的叩問,即是個人/家庭/社會/國族……的身分追索及認同。在稱做「要說的都在這裡」的馬華文學劇場系列演出中,第一階段的焦點作家為馬華詩人木焱,分別推出蔡晴丞導演的《台北,今夜我跟你睡》與高俊耀導演的《我是一件活著的作品》。兩齣以同樣一位詩人的作品,引發創作聯想的劇作,表現上,既有差異卻達異曲同工之妙,主要的元素在於身體的運用。蔡晴丞以「動作劇場」來給創作命名;高俊耀則稱「詩感劇場」,基本上,是符合表現內涵的稱謂。

「動作劇場」當然是以身體作為表現的主要符碼,但加入了非以寫實來認定的腳色,這是令人展開探索的開始。因為,在這個前題下,詩的表現有了出口,也藉此,讓演員得以進出在腳色與敘事者的雙重身分間,而絲毫不會感到任何尷尬。這種以身體流動的轉換作為元素的表現,也可以在具象與抽象的身體意象中,找到整個詩的表演企圖與走向。但,必須去觀照的,很多時候,反而是具象中所表達的抽象意圖,到底要帶觀眾朝向何方的重點。例如:不斷在地板及窄仄的室內空間中擦拭的身體,所涵蓋的內容,是既存在日常具象,也無限延伸身分認同困局的鋪陳。這時會出現的詩句是:曾經滑倒幾次 爬起來在高速高路上,我拍拍屁股忍著膝蓋的疼痛 渴望等一下就能見到媽媽。其意象,是家鄉已經不是心理慾望的理所當然,更多是流離感的不斷替換與某種隱藏性的荒謬感。

當然,身體表現附著在劇情的某些線索上,是讓人得以更深入演出的重要元素。這時,重複國台語朗讀反覆的情詩:我好像擁有妳 佔據妳 但對於妳 我是否終究是陌生人?影射的便也不僅僅是情愛,而是攸關台北這城市,就行走在流離邊境的人們,到底是異邦或家園的生存感了。《台北,今夜我跟你睡》是以詩鋪陳身體劇場,在注入兩項重要的身體意象:護照與十元硬幣後,顯現了創作者超出詩劇以外的企圖心,很值得一提的是,這條線索最後以:「我」想要如何如何的詩句……做為結局,身體表現的意象是衝撞且飽含的,但在內涵的走向上,則不免是取消以「我們」做為挑戰的社會觀……。

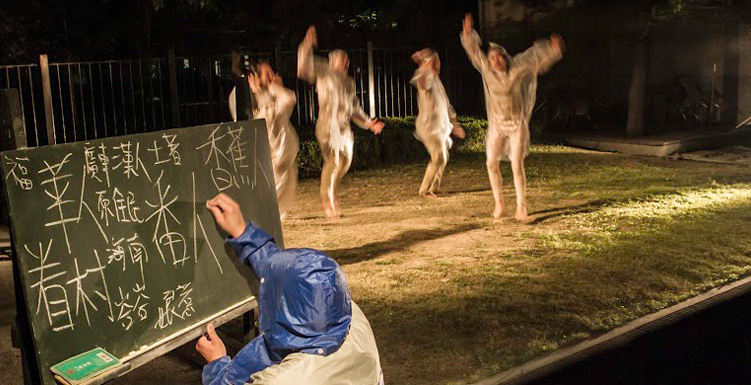

相對於詩/身體/劇情的交錯與鋪排,《我是一件活著的作品》則更關切身體與空間的關係,如何去述說創作者高俊耀的思維。這方面,對於看過高俊耀其他作品的人而言,應該不會太感到陌生。主要原因還是在於,高俊耀的創作除了怎麼演的形式,經常有所創新之外,演甚麼?是他不僅僅為創作而創作的一項特色。這同時,內容與形式同為探索的辯證線索,這是值得特別去觀照的一項特色。也是在這樣的前題導引下,出現在這首詩背後的身體,與其說在表現身體語言,毋寧說恰在以身體解構語言。這是有意思的地方,原因通常在於,文字或語言一般底以較具邏輯性的脈絡被我們所理解,但,在這個作品中,詩的語言卻是處於被取消狀態下的身體性的語言。

在這裡,浮現的是:創作者以現身說法的詩句,所拋出來的一句話,寫在演出介紹的場刊上。說是:殖民,種族,教育,這些藏在歷史記憶乾燥夾層的符碼…(中略)也是他與他以外的詩人們為何寫詩的迷。就像任何演出前言,必然多少透露或影射創作者意圖一般,這幾行短短的詩句,其實導引了我們走近那個一直存在的黑板與黑板人的情境鋪陳中。黑板做為教化的符碼或象徵,可以被噱謔,也可以被嬉戲……,又或拿來當意識形態權力遊戲的看板。亦即,再怎麼需要被認真對待或討論的文字,也可以被輕易擦拭而自由心證的重組,詩的語言,莫非也只是這社會權力遊戲的一個環節?!我有這樣的惑問。

當我們這樣理解《我是一件活著的作品》時,對於去劇情化的身體告白,比較能夠掌握到其背後身體意象的運用。最典型的是:當《莎韻之鐘》的歌聲響起,演員從草坪以未知且有些茫然呆滯的重複性身體,朝向齊東詩舍的日式榻榻米席鋪,卻未踏進一步而停留在外邊時,殖民記憶以一種邊境狀態的身體,恰在我們的當下現身……。當然,去脈絡化的意象拼貼,仍是窮劇場演詩的風格主軸;但一般說來,我們總見其:從個人身分的迷茫或離散出發,並在這背後,繼續探索社會或歷史批判的企圖。

法國左翼文藝理論家羅杰.加洛蒂以「無邊的現實主義」,來形容形式上超越現實再現的創作,這隱隱伏埋在窮劇場的創作紋路中。詩或詩背後的故事,總像一條懸在身份邊境的線,吊掛著零碎的詩語……;但,身體的張力卻始終凝聚著碎裂的詩句。這同時,現實或已在這碎裂的凝聚中崩裂、瓦解或等待重構;當我們這樣理解詩劇場裡的這兩件作品,會是一種介入式的視線。

最後,仍然想表達的是,以拼貼做為表現的危機,恰恰在於:我們繼續以去中心化來遂行新殖民文化的現代性,從而失去賈西亞.馬奎茲所言的:用來丈量自身歷史、社會、現實、及未來的那把尺……。

《要說的都在這裡-馬華文學劇場》

演出|窮劇場

時間|2015/05/01 19:30

地點|齊東詩舍