文 蘇恆毅(專案評論人)

當代傳奇劇場自創團以來,即以戲曲跨界演出為特色,取材自莎劇或希臘悲劇的故事與精神,結合京劇演出形式,對臺灣戲曲發展是極具開創性與指標性的團體。本次演出《女神‧西王母》,從神話取材,以女神的成長覺醒歷程為主題,乍看新穎,實是十數年前的舊作重新整編演出,並更強調「科幻」的要素,試圖將此作的美學往現代舞台藝術與科技靠攏。

以故事內容與主題論,時空安放在黃帝蚩尤大戰上,並透過西王母產育惠兒,讓她以少女之姿,看見世間動盪,最後了解自身職責,成為新任西王母,犧牲自身解救蒼生為主要故事架構,並將西王母定調為一世代相承的女神。

姑且不論在《山海經》、《穆天子傳》、《漢武故事》等傳世文獻僅描述女神形象的變化、而未言及女神一脈相傳的說法,此種故事設定與文獻的出入,或許是宗教發展時的口傳延伸、又或者是其他通俗文本的混入(最相似的設定,即是1995年的國產遊戲《仙劍奇俠傳》中的女媧氏族亦為世代相承且為蒼生犧牲的角色),此中的不同與空缺,靠著戲劇補白,只要合理,未為不可。

《女神‧西王母》的故事架構是常見的英雄故事的成長歷程,但在內容上,雖具備角色的迷惘、並往目標前去,然過程中的挫折與克服,卻無相應的銜接,從而讓人好奇:惠兒是如何了解到自己的職責?而其神力又是如何覺醒的?而她和周穆王的感情又是如何取捨的?而女神選擇犧牲,卻未產育後代,這個氏族又該如何存續?凡此種種,太多的說不清,反而依靠「女性的責任與義務」選擇自我犧牲,就此強勢將故事發展合理化。上半場惠兒還是個在情愛與職責之間迷惘的少女,下半場就已是了解職責、能力返本還元的新生代女神,讓人好奇,在中場休息中度過的十八年時光,究竟是經歷了何種修練?或許在此部份多加著墨,在內容的銜接上會更為完整。

情節的鬆散不單影響惠兒/西王母的身分認同與轉換的不明確,其他角色亦有定位不清的現象:周穆王與西王母氏族的盟誓因何而起?而在女神的成長過程中,周穆王究竟又扮演什麼角色?且周穆王的能力又是如何崛起到能與西王母並肩作戰的?而這些空缺,更讓人難以聯想劇團在創作發想時,是如何將西王母與東王公並祀的宗教意義相聯繫。陽神作為惠兒的照顧者,卻僅是從旁提點女神職責,身分近乎預言師,卻無啟蒙的作用。九尾狐、三足鳥、蟾蜍、玉兔等四獸是游離於各大陣營之外的存在,卻也想在亂世之中乘勢成為世界之主,科諢嬉鬧固然有趣,但為何突然願意襄助周穆王、更成為西王母的侍從?難道僅是緩解亂世的緊張氛圍之用?凡此種種,讓人費解。

演出形式與文化符碼的使用亦有不少值得琢磨之處。以演出形式論,是以聲樂與舞蹈為中心,演員的專長則有戲曲與舞蹈,在此跨界的情形下,演出形式與演員專長並未得到整合,反而使整體演出朝向聲樂與舞蹈靠近,更使戲曲演員的聲腔與肢體難以發展,而僅能不斷地簡化至難以辨識,不僅戲曲小嗓為宏亮渾厚的聲樂掩蓋,演出中幾場重要的武戲亦顯得單薄。如此,讓人不免好奇:當代傳奇劇場過往能夠在不同形式演出中取得平衡、並保留京劇表演元素的製作風格,在《女神‧西王母》中,究竟迷失在何處?

文化符碼與作品意識形態兩兩相關,卻也和現代思維格格不入。劇中認為西王母是虎族的守護神,此概念本於《山海經》「人面虎身」的紀錄,本當無疑義。然卻在創造虎族形象時,化用了臺灣原住民的文化風格,又依演出中不斷宣示的「天下大同,不分華夷」等大中國式的文化想像,以及總監林秀偉導聆時敘述西王母的信仰遍及臺灣各地,是共通的信仰。然而,西王母的信仰在臺灣盛行並未有這麼長久的歷史,且臺灣原住民的文化信仰亦未崇敬西王母,文化象徵的錯用、歷史脈絡的混淆,不僅是將原住民文化納於漢文化下,更與當今尊重族群文化差異的文化思潮相悖,且在性別上,在當代還需要以「犧牲女性」做為作品呈現的價值觀嗎?儘管劇本是十數年前的劇本,或許在當時的時空環境下可被接受,但舊本重演時,當中的思維是否需要順應時代精神調整,也是值得思考之處。

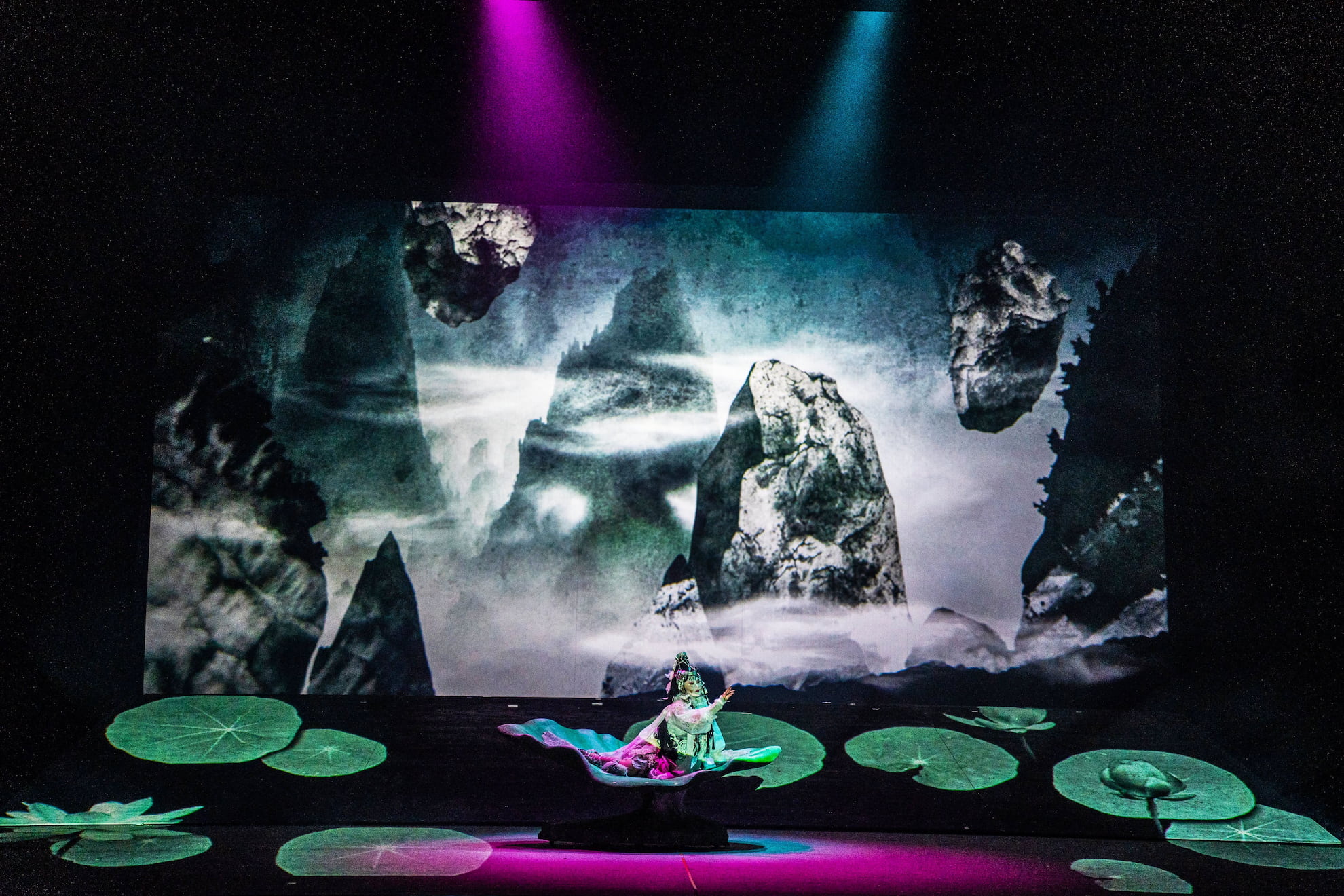

至於在舞台美術上,近年在科技化的潮流下,傳統戲曲似乎總有一種「擔憂落於時代」的焦慮,各種科技藝術都想嘗試、並開創新的戲曲美感。《女神‧西王母》雖先有2022年的科技操作與異地演出的實驗製作,但置於大劇場演出時,儘管在3D動畫下了許多心血,試圖讓觀眾的感官有不同的衝擊。但演出最終要回歸到演員的身上,科技僅能作為輔助增強、不能作為主體,然觀《女神‧西王母》,舞者尚可找到身體的展演方法,但對戲曲演員來說,並未能夠讓他們有長足的發揮空間──縱然邪不勝正,但戲曲武戲套路的簡化,視覺上反而是呈現惡的3D動畫勝過代表正義的演員,更讓人感嘆戲曲演員的光芒竟被科技掩蓋。

當代傳奇劇場向以敢於嘗試為風格,也著實為臺灣的戲曲跨界打下基礎,此功不可磨滅。但在《女神‧西王母》,雖以「科幻」為名,總有一種順著時代之勢而為,卻反眩惑於科技之幻象中,不知如何安放自身的感受。科技創造出來的美感固然新鮮,也是時代趨勢,但當中的主體仍應以演員與劇本為主,才走得長久,也能讓演員在長期的打磨之下,展現自己的實力。

《女神・西王母》

演出|當代傳奇劇場

時間|2023/03/04 14:30

地點|臺中國家歌劇院 大劇院