舞台上「台中台」的設計,意圖呈現繪本概念,當主角現身與觀眾自述劇場工作的甘苦,「台中台」即有演員以肢體表演呈現語言中的畫面,充分掌握劇場的限制,並運用其限制開啟本劇真假之辯論:如真實與虛幻的界線,記憶與當下的界線等等,在台詞「觀眾都是自願進場被騙的」定調本劇的後設風格。企圖將劇場「以有限駕馭無限」的空間本質表現出來,以在劇場中的現實,再建立觀眾與演員於真實虛幻間的默契,並揭露劇場人在舞台下的景況,塑造出一位分不清真實與虛假,困活在縫隙中的主角,「白日夢騎士」之題,本就是個在現實中無可立足的題目,夢者虛也,騎士者於現代只存精神也,以唐吉訶德與風車之戰,比喻劇場人與現實之間的自我懷疑與戰鬥,但游移於繼續深談或點到為止好笑即可之間,有某些時刻快要討論到人性深處了,就被笑點給模糊帶過,有幾次要接近人性醜惡內在,即又被轉移。劇情簡單化,而陷於「媽寶」之泥淖。

演員節奏與肢體表現變化即時,然冗長的是戲本身,情節與推理瑣碎輕易,劇本企圖解構語言,大量的諧音成為散落的笑點,並語言的運用以好人/壞人,國語/台語二分法呈現其「趣味」,尤其是典型化的綁匪與主角,兩人對峙之時,主角聽不懂綁匪的台語,需要旁人翻譯,以及主角飾演的戲中戲表現中國文藝腔,另外還有主角與泰勞間的對話這些種種,事實上,我不懂這些語言運用透露出的對語言的看法,跟戲的關連是什麼?現實生活中的語言現象,在台灣劇場的討論已久,例如國語台語之間的語言現象,劇作家紀蔚然曾藉由一則網路流傳的電信客服與客戶間的電話錄音內容討論,客服以標準國語問:先生您姓什麼?客戶以台灣國語答:叔(石)。客服追問:怎麼寫呢?客戶答:是鑽叔(石)的叔(石),叔(石)頭的叔(石)。【1】類似這種充滿語言歧視的笑話不已經是很老舊的梗了?本劇就是沒有前後因果的,讓大家笑一笑便罷,這笑中帶有什麼意味?笑完然後呢?如是傳達出一種對語言隱約的高傲姿態,也顯得視野僅此。

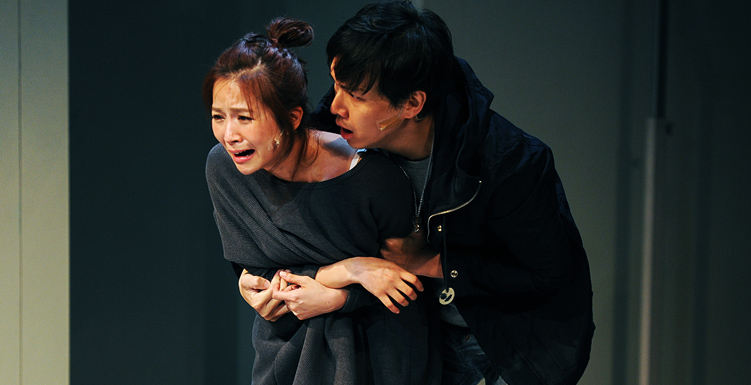

貫穿全劇,一再提起的戲劇療癒功能,是劇中人也是創作者堅持的原因,然卻在結局時,全劇建立起的偉大夢想與藝術醫治人心目的全部打破,表面上是圓滿結局,戲中戲解決一切,大擁抱與「我愛你」是結論,但背後卻是「也不知道怎麼辦」的潛台詞。全劇以「後設」作為基調,在寫實情境下以諧音笑點與劇場形式化肢體的特點,處處造成疏離效果,也讓寫實情境破碎繁瑣,情緒與思考無法深入探究從而表達,劇中人藉此戲中戲證明自我的存在價值,並走出心理創傷,然而戲中戲結束後的現實殘酷他卻未必能/要面對,劇場有如他個人的秘密基地躲藏之處,於是這位主角無可救藥的浪漫暖男,卻看來頭腦簡單被人耍得團團轉,導演以這部戲演出對身邊劇場人的觀察,將劇場人對於夢想的堅持喻為唐吉訶德,但是在整齣劇中卻有如脆弱的媽寶,以夢想為藉口,不見其突破困境的毅力,只有「情非得已之生存之道」。

戲劇具有療癒功能,但這療癒的溫情卻讓事實更看不清了。劇中人以他的生命故事兼談劇場抒發情感的效用:例如能讓人走出過去的傷痛,找到力量,勇於說愛...將無可超越的現實殘忍以一種多餘的溫情包裝起來,將觀眾捲入他的世界並自以為帶給大家面對困難堅持夢想的勇氣,一個虛實的討論就此打上無數的死結。

註釋

1、可連結此影片聆聽此電話全文 https://www.youtube.com/watch?v=Gj8WPLuOErY

《白日夢騎士》

演出|故事工廠

時間|2015/09/12 14:30

地點|台中市屯區藝文中心