禪與劇場,有異曲同工之妙。禪宗公案慣以答非所問、或是矛盾的舉止,凸顯對無常的體認、以及對當下的體驗。劇場──尤其是當代劇場,則往往關注流動不居的真實、與意在言外的題旨。

但是拿劇場說禪,就沒那麼容易了。高行健《八月雪》只說了禪宗人物的故事,形式卻無法體現禪的精神。笈田勝弘的《禪問》串連了不少公案故事,更與現場觀眾數度對答,具體重現大師與弟子的互動,但是要達到以突兀言行逼出頓悟的境界,仍顯得太浮面。尤其,要打動熟悉這些典故的東方觀眾,可能較西方觀眾更為困難。

沒錯,《禪問》顯然是設計給西方觀眾的。塞翁失馬、風動旗動這樣的故事及寓意,對初聽者或能醍醐灌頂,於我們卻已是老生常談。「百尺竿頭如何更進一步」、或是「生命意義為何」這樣的問題,也不見得是人人縈心的掛慮。耐心跟著演員的敘述與提問,以及演奏者以各種樂器發出的奇特聲響,複習這些玄談高論,只覺瓶是新的,酒雖舊,卻不見得越陳越香。

主要的原因,在於公案的符徵與符指之間,連結太過浮動。所有的公案都採取比喻模式,傳述者在浮動的符徵上,一再要逼問所指,只能是緣木求魚。例如全劇的最後一個比喻:倘若有人以牙咬住樹枝,以免墜地而死,這時有人問他「生命的意義為何」,他該怎麼辦?由於情境是虛擬的,卻要觀眾落實地去思考,揣摩大師(演員)的預設寓意,答案可能有一百種,卻同樣不著邊際。而憑藉這樣的個案,要為每個人的生命發出指引,大家只能各取所需,迷者自迷、悟者自悟(或誤者自誤?)於是,一整晚的禪宗故事,也只能越聽越空洞、越想越忽悠了。

集編導演於一身的笈田勝弘,在節目單上表明:「問答之間並非以靈性或哲學為目標,而著重從文字與思想之間的落差所帶來的娛樂價值。正如同貝克特或伊歐妮絲可的作品一樣。」(亂入一句,顯然兩廳院的節目單譯者完全不知伊歐涅斯柯是何許人也,也太扯了!)然而,不斷追問「生命的意義」,實在不容易讓觀眾體會這種「娛樂價值」。

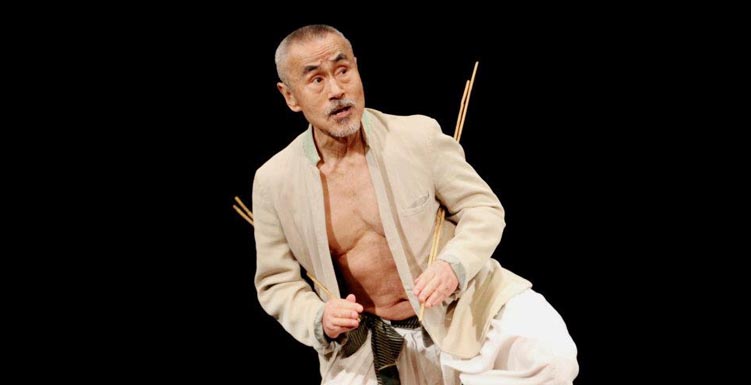

也許真正值回票價的,仍是笈田勝弘的表演。他以四根竹棍,代替了所有抽象與具象的道具;以專注而輕鬆的態度,讓一言一動都饒富興味。一個與《春琴》截然不同的角色,卻讓人更能近距離感應表演者的磁場。擔任現場翻譯的陳雪甄也以同樣專注而輕鬆的態度,自然地融入整個演出之中。《禪問》的提問或者虛渺,表演者對於無常當下的靈活反應,卻也等於暫時填充了美好的解答。

《禪問》

演出|笈田ヨシ(Yoshi Oida)

時間|2012/03/17 19:30

地點|國家劇院實驗劇場