文 葉晉誠(國立臺灣藝術大學舞蹈學系研究所)

「該如何挑選番茄?第一:葉子、第二:形狀、第三:用手摸摸看、第四:下面…」舞作《TOMATO》的創作者周寬柔選擇以詼諧、帶有教學意味的影片作爲舞作前後呼應的開頭與結尾,並以淺顯易懂的方式表達出番茄與性的關聯,讓觀眾能直白地了解作品寓意。「TOMATO」代表的是「渴望」,亦是情慾與性。周寬柔藉由番茄的顏色、形狀、液體、味道深入探討女性身體,而那豔麗的紅色成為了具體的象徵。《TOMATO》發展歷時三年三個不同版本,2020年《TOMATO》作品靈感來自於中國詩人余秀華老師的詩集《西紅柿》及發生於韓國的「N號房」案件。

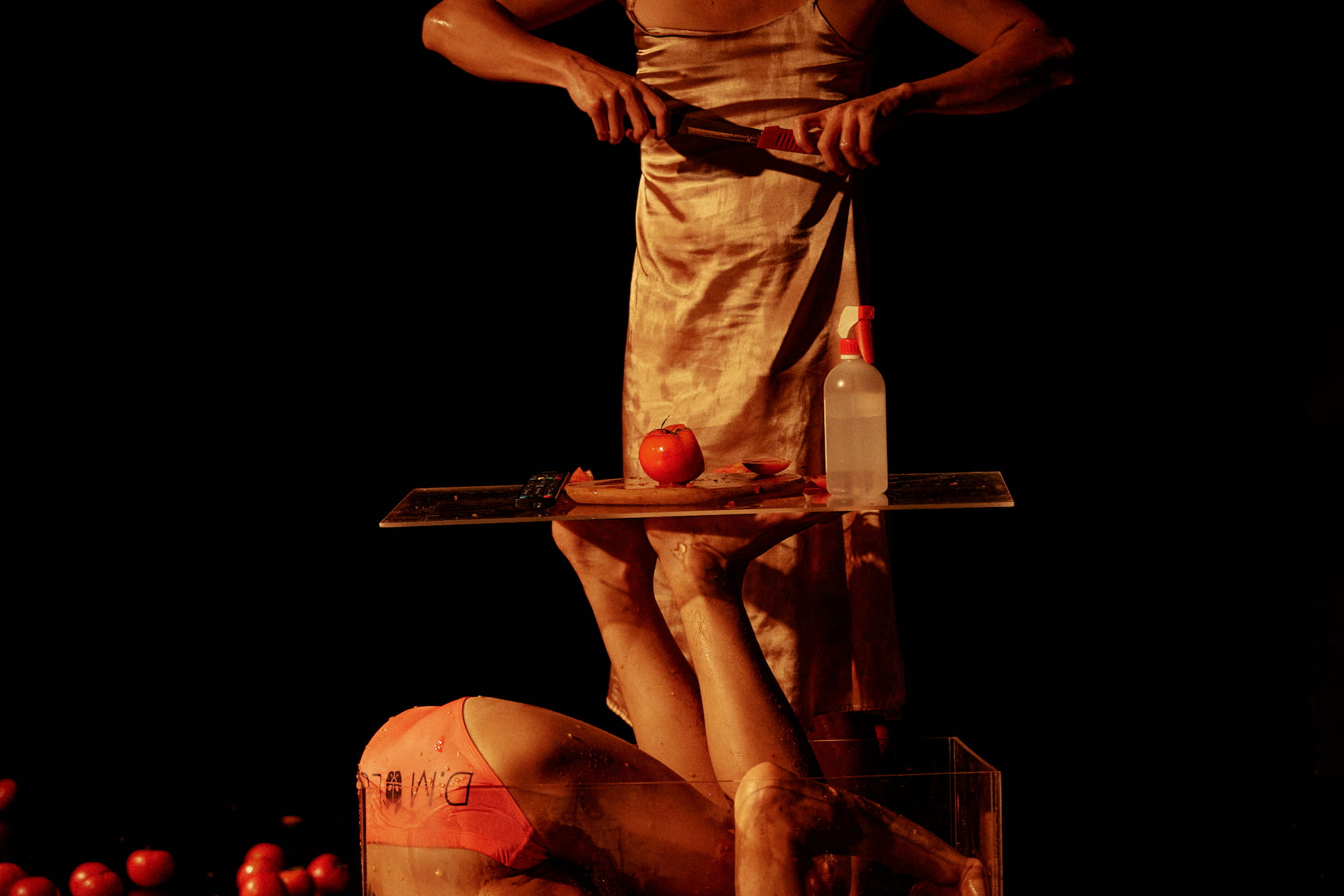

踏進劇場,映入眼簾的是擺放在舞台中央上方的一台電視機及一個擺放在左舞台下方的透明箱子。透明箱子裡裝填著半滿的番茄,而在其透明蓋板上方則分別擺放了一個盤子、一把水果刀、一瓶酒精瓶。隨後一男一女舞者從後方出入口走進了舞台,分別站在舞台的對角位置。男舞者挑起了一顆番茄並帶著悠哉的心情開始削皮;在此同時,女舞者則撫摸著自己的身體,動作質地看似緊張卻也參雜著享受的感覺。男舞者的狀態就像是佛洛依德性學研究中所提到的「虐待症」,是一種帶有獨立且有強制性的侵略性成分,也是「轉移作用」的表現形式,即是一種在性關係中因對方之受苦而感覺快樂的人。此外,女舞者手拿著水果刀,並將刀子緊貼在會陰部周圍環繞,彷彿是讓自己透過物品的輔助來達到性刺激的高潮感受,而這種強烈的性渴望同時對應到「被虐待症」,是一種指向自我的虐待症,更是把自己比作成性愛對象的樣子。

《TOMATO》舞作中最讓我印象深刻的是作品的中段部分。男舞者將削好皮的番茄切成塊狀後開始食用,藉由男舞者吸允番茄的音量與速度變化,女舞者的肢體反應越加激烈。雖然兩位舞者沒有身體上的接觸,但其戲劇張力及情緒堆疊呼應,讓觀眾聯想到自己腦海中所浮現出的性愛畫面,在視覺的衝擊之下,很直觀地喚起本能的遐想與慾念。

在作品的最後段落中,三位舞者在互動之間所累積的的情節張力及對應關係,透過細膩深刻的處理手法讓「性」的感受脫離不了「享受」、「快感」、「刺激」,也就是佛洛伊德所提出的「性欣喜」。然而在彼此的凝視及肉體的碰撞下,以番茄作為彼此的連結,隨著情緒的累積以及明確的節奏,讓觀眾們的心理層面隨之亢奮,而番茄也被舞者們擠壓、捏碎,最終造就了整個灑滿番茄汁的舞台、劇場空間中也充盈著鮮甜的水果香氣。

《TOMATO》是一首赤裸與震撼的作品,雖然總長只有30分鐘,但是帶給了觀眾視覺、聽覺、觸覺與嗅覺的豐富感官刺激與聯想。甚至在演出之後,觀眾也可帶走番茄食用,體驗到味蕾的享受。編舞家周寬柔運用「番茄」這項素材延伸出慾望的各種樣態,透過舞者細膩的表情、豐沛的情緒及真實的肢體反應,突顯出舞者當下所扮演的角色與詮釋;並且在不同性別及不同器官、甚至是不同狀態的條件下,深刻清晰地表達出創作企圖。「性」對於人來說是不可或缺的,而令人著迷的是作品中每一個呻吟、每一個碰撞、甚至是每一個性愛的姿態,都帶給了觀眾真實的視覺衝擊,充分地描繪出人們對於性的渴望,更是激發出情慾與舞蹈的連結。

《TOMATO》

演出|周寬柔

時間|2023/05/25 19:30

地點|牯嶺街小劇場