文 白斐嵐(2025年度駐站評論人)

近年美術館與劇場的跨域展演越發頻繁。不同作品來到不同場域,自然產生不一樣的脈絡解讀,或反向藉此挑戰作品的既定詮釋。過往相關討論多繞著身體性(physicality)、展演/操演性(performativity)與現場性(liveness)進行,但對我個人而言,最關鍵是不需要附上括號英文說明的「時間」。正是對時間的意識與經營,讓南非藝術家威廉.肯特里奇(William Kentridge)成為難得在視覺藝術與劇場都得到認同與肯定(有時候得到認同比肯定還不容易)的創作者。

表演藝術、舞台藝術又稱為時間藝術,和時間的關係本就密切。當代藝術雖涵蓋行為、新媒體、音像等同樣納入時間維度的創作類別,但在美術館展演空間,觀眾始終擁有相當自主權自由來去,和在劇場裡坐好坐滿,等待事情發生,經歷敘事鋪陳、結構堆疊的時間經驗截然不同。換言之,劇場是一場關乎時間的交易,是在時間維度進行的構圖——英文裡的構圖「composition」與作曲恰好是同一字,前者經營空間,後者經營時間。

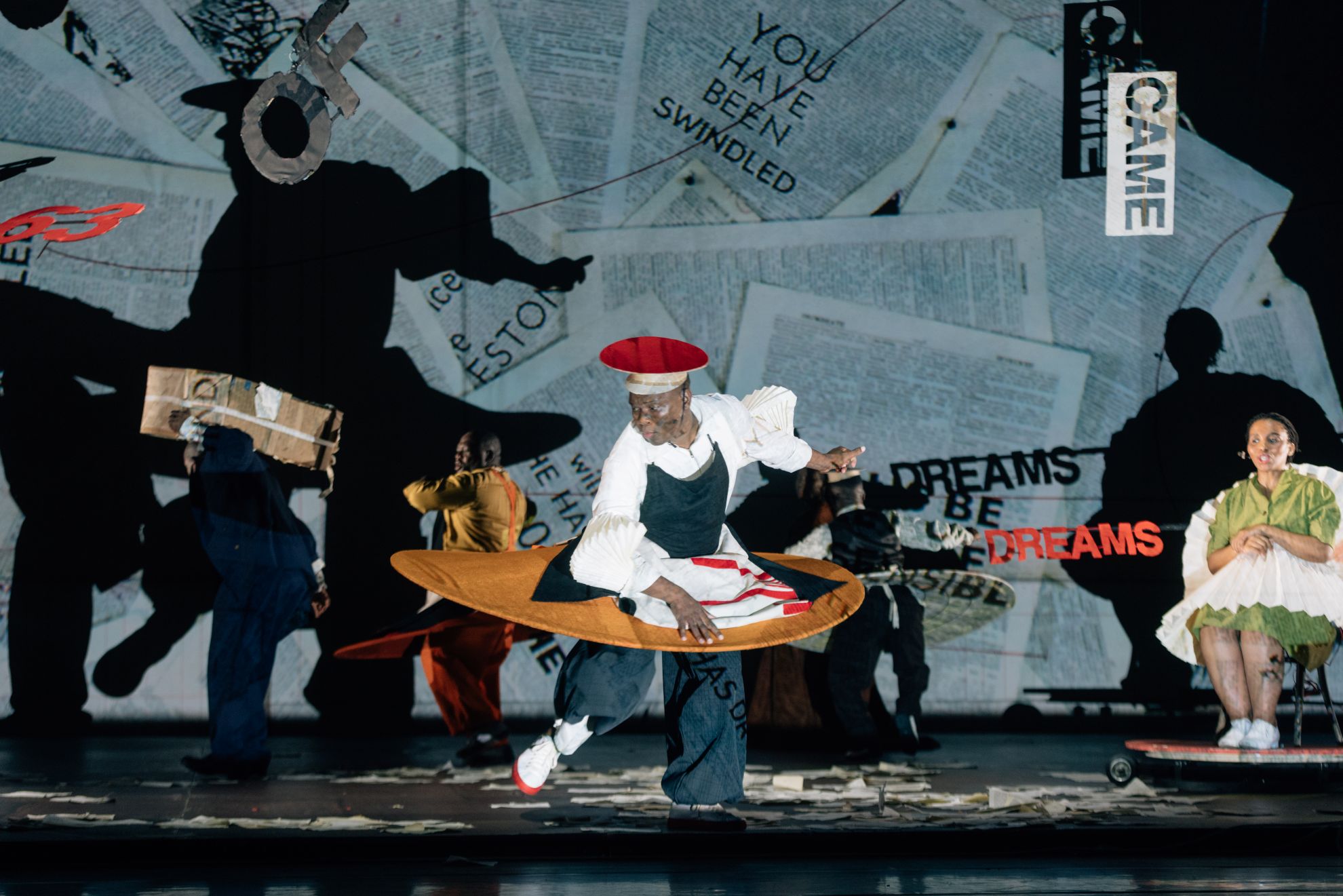

女先知(臺北表演藝術中心提供/攝影蔡耀徵)

穩定與變動:可預見的未來與過去的痕跡

肯特里奇分作上下半場、由兩個作品《瞬間已逝》(The Moment Has Gone)和《等待女先知》(Waiting for the Sibyl)組成的《女先知》,給了我們一個精準到不像劇場演出的節目時間:84分鐘(大概連預錄卡拉的音樂劇都不會這麼做)。上半場22分鐘,下半場42分鐘,另有中場休息。這也難怪。這兩支作品皆以肯特里奇聞明的炭筆動畫為基底,前者加入鋼琴與人聲為影片伴奏,後者則定位為室內歌劇(chamber opera),但同樣將鋼琴與人聲編織入影像為核心的舞台畫面。

在精準的時間設定之外,肯特里奇在影像中同時顯露「時間」之於創作的過程痕跡。《瞬間已逝》記錄了肯特里奇知名動畫《城市深處》(City Deep)的創作過程,畫中場景穿梭於約翰尼斯堡美術館(Johannesburg Art Gallery)與市郊廢棄礦場之間,並採用肯特里奇慣用的重複塗抹手法繪製而成——肯特里奇習慣將大張繪紙貼在牆上,以相機記錄每一次的修改痕跡,將素描轉化為定格電影,正如策展人吳昭瑩所言,「素描的自由在於塗抹後留下的痕跡,而這些痕跡正是時間的象徵。而最能充分表現時間的,正是動態的定格電影」。【1】

若說炭筆素描讓「過去痕跡」變得可視,那麼為其配樂的鋼琴與人聲,則同步指向另一種可視的未來。合唱作曲家Nhlanhla Mahlangu在演後座談提到《瞬間已逝》採用的男聲重唱,是源自南非非法移民採礦者「zama zama」的男聲無伴奏重唱「Isicathamiya」,【2】字源「cathama」為祖魯語「輕聲腳步」之意,此次演出難得加上鋼琴伴奏。「Isicathamiya」發展自二十世紀,在《瞬間已逝》帶入的礦工脈絡下,與台灣原住民林班歌有著類似背景,來自不同族群與文化背景的移工、勞工(以祖魯族為主要族群),在快速進入工業化的社會從事勞動工作,因而混雜多種歌唱傳統,其中也包括明顯的西方世俗與宗教音樂影響。只不過林班歌是跟著身體勞動傳唱的歌曲,「Isicathamiya」卻是出於限制(害怕歌舞背後的動員力量),因而禁止礦工歌唱,而只能輕聲唱歌跳舞。

四位歌者以科薩語、祖魯語和茨瓦納語進行的演唱,試圖召喚非洲這塊土地的過往先知,加上「Isicathamiya」獨特的社會文化意涵,似也透露了某種「過去的痕跡」——既是礦工族群的社會處境,也是肯特里奇向來關注的南非人權與殖民議題。此外,吟唱曲調或許彰顯一定程度的自由,但鋼琴建立在降D調的和聲進行卻相當穩固,偶爾再以幾個爵士音型點綴。可見的過去痕跡與可預視的未來走向,穩定與建立其上的變動,恰與動畫內容呈現的博物館展示與非法礦場日常互相呼應,為《瞬間已逝》帶來敘事張力。

女先知(臺北表演藝術中心提供/攝影蔡耀徵)

未知與命定:以規律為根基的隨機與即興

我們如何處在時間軸的「當下」刻度,看見過去與未來,於是延伸至下半場《等待女先知》對於未知命運的探究(更別提「等待」本身就是很有時間感的一件事)。此作品是肯特里奇2019年受邀為羅馬歌劇院(Rome Opera)創作的室內歌劇,以希臘神話中居住在那布勒斯洞穴的庫邁女先知(Cumaean Sibyl)為題,巧妙運用「書頁」與「樹葉」之雙關語——英文皆為「leaves」,據聞女先知會將信徒求問的解答,寫在一片片橡樹葉上,風吹四散,為命運增添隨機——以五幕結構呈現鬆散、看似各自獨立的樂舞影像場景。

第一幕,投影呈現大幅書頁,左邊是女先知現場舞動的剪影,右邊是以前述手法完成的炭筆逐格動畫,兩者並陳,彼此呼應。一方呈現此時此刻的即時當下,另一方則記錄了時間的過程軌跡。在這兩種時間之外,劇中又帶入另一種「旋轉」意象。肯特里奇以此呼應首演版上半場由美國動態雕塑家亞歷山大.考德(Alexander Calder)1968年創作的《階段創作》(Work In Progress)作品,像是推動時間/時鐘的齒輪,也像是無盡的時間。我無意在此隨意丟出西方線性與東方輪迴時間觀的二元對立,而想指出同樣在穩固與變動、過去未來與當下之間的時間奧秘,是人類參不透的命運之謎,正如台上重複書寫在書頁上的句子:「To What End?」無論時間如何進行,到底會帶著人類去到哪裡?

《等待女先知》歌劇劇本(libretto)為寫在書頁上的文字,這也是肯特里奇作品常見的創作手法。這些暗示著命運解答/提問的格言短句,比如「We were robbed of speech」(我們的話語被奪去)、「who will remember for me」(誰會為我記得)、「where will I find faith」(我的信仰歸宿在哪裡),同樣與過去的知識(以書頁為象徵)疊合,即便我們並不真能仔細閱讀書頁文字。其中後段重複出現的「Starve the Algorithm」(餓死演算法),似乎暗示著將女先知的隨機預言與AI演算法相比。然而我們所以為的「隨機」,不也建構在過去經驗的龐大資料庫上,像是無法辨識的書頁文字,像是以穩固和聲進行為根基的即興吟唱,像是演算法仰賴的是既有資訊之計算而非憑空想像,也像是希臘悲劇相信悲劇存在於人類看不見、也無從阻止的命定,甚或是二十世紀約翰.凱吉(John Cage)的機遇音樂,同樣是既有元素的拆解與重組。

女先知(臺北表演藝術中心提供/攝影蔡耀徵)

也因此,在《等待女先知》這麼一齣深入人類未知的作品中,卻時時展現了可見(但不見得可辨識)的時間痕跡,可預測的穩定結構。唯有在其中一場換景,左側舞台前緣揚聲器朝著不同方向,播放英文朗誦的前述格言,此時鋼琴不再遵循調性和聲規則,改以預置音色搭配話語的聲音質地,呈現出與前後段截然不同的音樂表現,有如神諭。

在現今似乎再度陷入迷失的時代,我們究竟期待著什麼樣的神諭?人類對於未來的理解來自於過去,隨機與即興建構於規律,然而我們依舊迷惘,找不到解答,不知該往哪裡去。肯特里奇便在這就視覺藝術與劇場藝術皆能成立的兩個作品中,以精密的時間遊戲,調度命運之謎。

注解

1、引自吳昭瑩講座,朱曼寧側記,〈命運前「旋轉」—— 威廉.肯特里奇與《女先知》〉,2025/03/05,為《女先知》節目單所附文章。另吳昭瑩為北美館2024年「威廉.肯特里奇》共同策展人。

2、演後座談,合唱作曲家Nhlanhla Mahlangu另表示企業強權卻能隨心所欲地挖礦,「到底誰來界定合法或非法?」

《女先知》

演出|威廉.肯特里奇(William Kentridge)

時間|2025/04/11 19:30

地點|臺北表演藝術中心 大劇院