李宗興(駐站評論人)

透過網路平台,澳洲編舞家史蒂芬妮.雷克首演於2018的作品《群像》,得以現身於維持疫情邊境控制措施的台灣。為了此次特殊的重演方式,製作團隊找來劉奕伶和賴有豐來協助排練,並與文化大學舞蹈系和臺北市立大學舞蹈系合作,由五十六位研究生與高年級學生擔任舞者。編舞概念來自對於控制、群體與民粹暴力的質問,然而透過眾多舞者們彼此同步所構成的強烈力量,我進一步看到提問的轉向。

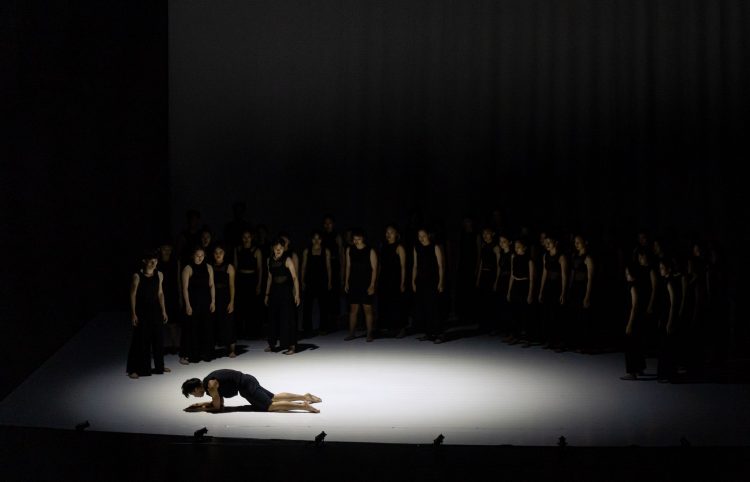

從觀眾進場便可見到舞者於舞台上平躺圍成一個大圓。大圓作為一種充滿儀式性的排列形式,讓開場便帶有特殊的神祕感。當舞作開始,獨舞者起身移至圓心,她張開雙臂伸向周圍的舞者們,透過雙手的擺動與挪移,彷彿透過某種不可見的魔力操控他人;而躺在地上的舞者們也依序透過抬頭、起身回應獨舞者的操控魔力。獨舞者對於群眾的操控持續壯大,甚至將群眾分成左右兩群,不斷以無形的引力拉近或推離;而兩群舞者也「大力吸氣」展開被拉扯的腳步,回應獨舞者,並與群舞夥伴同步成為任人擺佈的群眾。此時,編舞概念顯而易見,我卻感受到一種身體感與視覺的衝突。

群像(國家兩廳院提供/攝影王弼正)

呼吸展現的自主

「呼吸」作為人生存的非自主動作與意識動作,在現代舞的歷史中佔有相當重要的位置。美國舞蹈家瑪莎葛蘭姆、韓福瑞(Doris Humphrey)與德國舞蹈家瑪莉魏格曼(Mary Wigman),不約而同都以呼吸的循環作為身體舞蹈動力的來源,更是人類情感與生命意涵的表現根源。而隨著劇場舞蹈與身心學日益受到瑜珈等非西方身體哲學的影響,呼吸往往被視為動作起源,乃至個人意識的根本。【1】正如我自身的舞蹈訓練中,呼吸被強調為動作啟動與釋放的過程;而在群舞的表演中,呼吸更是舞者之間溝通與同步的重要方式。雖然本文並非學術論文而無意詳細辯證,但大略可見呼吸與現當代舞蹈所強調的個人主體性與表達息息相關。

《群像》群舞者們的大力呼吸的確讓群舞者成為一體,但在我看來這並非是被魔力操控的盲目人群。相反的,透過舞者們的呼吸,我感受到的正是現當代舞蹈技巧中意圖展現的自主,不論是個人或是群體的自主。於是,不若編舞上讓人直覺聯想的操控意象,《群像》中個人與群體的關係反而就此展開更多層次的辯證。

隨後,舞者移至舞臺邊緣,展開宛若競技場的空間,讓獨舞、雙人、三人等編舞形式在場中央輪番上陣。上場的舞者或相互搬弄、翻轉、壓制、拉扯,彷彿一場場競技,在眾人的視線下爭奪勝利。然而,若單純將此編舞視為群體壓力導致的個體暴力,又過於忽視舞者如何俐落的進出中央舞臺,也將舞者間刻意呼應的動作安排所達成的互動模式拋諸腦後。編舞,終究是排練場中的動作安排;而舞者,是有意識地與夥伴溝通以完成安排好的互動。當舞者越是精準地成就編舞,越是突顯了得以成就群體的個體舞蹈能力。

群像(國家兩廳院提供/攝影王弼正)

群像(國家兩廳院提供/攝影王弼正)

群像挑戰編舞者中心

這個編舞與舞動的關係,令我聯想到觀念舞蹈中對於編舞者中心的挑戰。例如薩爾耶勒華(Xavier Le Roy)的《春之祭》,就是勒華自己站上舞台,讓自己做著不熟悉的指揮動作【2】;或傑宏.貝爾與陳武康的合作《攏是為著.陳武康》中,我們很難再將傳統編舞者的角色套用在陳武康或是貝爾身上。於是當代的我們已經知道編舞者不再是舞蹈創作的唯一,許多時候仰賴的是整個創作團隊的共同發想,包括舞者、視覺、燈光、舞台、服裝設計等等。雖然台北版的《群像》是舊作重建,但是這個重建得以成就,舞者所處的時間、空間以及自身的能力,都必然大大影響了作品的樣貌。因此,編舞者與五十六位舞者的關係,是否也正如個體與群像的關係:兩者並非截然對立,而是相互交織、辯證與成就彼此。

於是,舞作的結尾收在舞者各自跳著自己的舞蹈,造就了一幅看似雜亂卻又可視為眾聲喧嘩的群像。節目單上的提問:「我們的社會、群眾和社會網絡是否不僅僅是個人的集合體?」似乎在這個辯證中逐漸轉向,或許更可以提問的是:個人主體之間,透過何種(呼吸的)方式,成就如何的集合體?

註解:

1、在瑜珈哲學中,呼吸被視為個人意識的根本元素。相關論述可參見英國戲劇學者Sreenath Nair的著作 Restoration of Breath: Consciousness and Performance (Amsterdam and New York: Rodopi, 2007)。

2、相關概念的說明,請見表演學者兼舞蹈構作Cvejic, Bojana的文章 “Xavier Le Roy: the Dissenting Choreography of one Frenchmen Less” (2010)。

《群像》

演出|中國文化大學舞蹈系、臺北市立大學舞蹈系暨碩士班

時間|2022/4/29 19:30

地點|國家戲劇院

你可能還想知道:

獨舞、雙人舞、三人舞舞者名單,按照舞作出場順序排列:林衣翎、鄭舜文、陳宗賢與林靜妏、黃筱婕與吳冠儀、何昱鋐、林衣翎與呂書嫻、何亭蓁、葉嘉晟、楊敏瑄與葉嘉晟、姚方與張心怡與王紫嫻、詹雅淳與楊絜米、陳芊蔚