震耳欲聾的搖滾樂,意味著壓力的來源,舞者狂放不羈的舞蹈,則是釋放壓力的途徑,時而捲曲身體、時而顫抖不已、時而有如癲癇般不受控制,這些不都是我們面臨壓力時的情形嗎?

今天的國家戲劇院很不一樣,多了迷霧,為本舞作揭開序幕。舞台分為內外層,外層是專給舞者們揮灑空間,內層則是供樂團們使用,又分上下兩層,第一層是給鼓手們,第二層則是吉他手及主唱們,舞台設計空間感層層分明,獨具巧思。但我對編舞家剪輯版(The Choreographer’s)更有興趣,也難以想像所帶來的震撼效果。

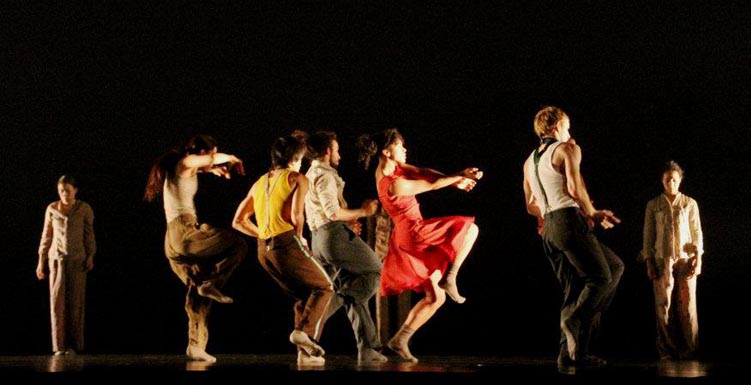

表演中,不單單只有強力重節拍的搖滾樂,還有和緩悠揚的古典音符穿插,當然舞者也從瘋狂激烈的舞步,轉變為溫柔細膩的芭蕾現代舞風;反差衝突之下,情緒轉折卻不拖泥帶水,更顯張力,不論是團舞、獨舞,亦或是雙人舞,在音樂襯底之下,都讓舞蹈有了表情,有了生命力。

舞蹈不能像戲劇一樣,可以藉由文字來表達情緒,因此忽明忽暗的燈光安排,就像是舞蹈的台詞,每個猙獰、衝撞動作,透過炫光更突顯其焦慮及憤怒。而在暗場時,舞者跪趴於地板匍匐及扭動,也呈現出不安惶恐氛圍,在在都完整表達出,我們在面對各類壓力時的心態及回應。

除了舞蹈、音樂及燈光外,舞者們的衣著也代表著這社會各階層的人們,不論是白領、藍領階層,亦或是弱勢族群,也都有其個別代表穿著及表達方式的差異。

我特愛編舞家安排的「留白」時刻,因為不僅是讓我在強烈聲光效果刺激下,有喘口氣的休息片刻,也讓我有時間去咀嚼去回憶那充滿震撼力的舞蹈。

最後,則是以一首相對溫暖且平和的歌曲收尾,隨者溫暖女聲嗓音緩緩流洩,我們所面臨的壓力是真的釋放出去,亦或是以另一種型式隱藏起來?

編舞家侯非胥‧謝克特從小就精通音樂及民族舞蹈,畢業後,當過鼓手,還在巴黎學習打擊樂,難怪乎,音樂跟舞蹈會如此「速配」且相輔相成。而由於本身是以色列人,坦言以國特殊歷史文化的確深深影響他的作品,也因而讓他舞作情緒渲染力強大。但他強調自己並不僅侷限以國主題的舞作,想表達的是超越人和體制的關係。

舞名乍聽之下奇怪,而編舞家也解釋說的確跟政治無關,任何事則跟媽媽都有關係,最後乾脆組合兩詞,製造衝突。但對我來說,我認為,政治只是壓力的代名詞,因為任何壓力都隱含「遵從」,因為不屈就,所以感受到壓力。

我不懂舞蹈,更不是編舞家,但我喜愛本齣舞作透過舞蹈所代表的意涵及表現手法。

整場下來,我的血液因為舞蹈及音樂而沸騰,情緒也隨之澎湃激昂,我的確感受到壓力存在,但也因為看了《政治媽媽》,我的壓力,找到了出口。

《政治媽媽》

演出|侯非胥‧謝克特(Hofesh Shechter)舞團

時間|2012/03/18 14:30

地點|國家戲劇院