若試著詢問這齣由三位編舞家共同合作的生命舞作是如何展現所謂的「生命」?可能遭遇的回應,恐怕是表面上距離生命最遠的狀態:「重複」。

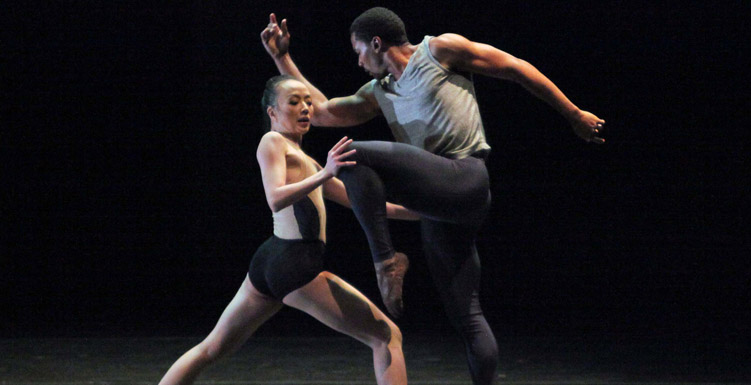

由克里斯多福˙惠爾敦(Christopher Wheeldon)所編的《Five Movements, Three Repeats》正直接明瞭地在「運動」與「重複」的辯證中探索力之流動的各種可能。三次冷藍光背景的各自獨舞,在重複的形式中原地重複地展現迥異的舞蹈身體,並隱約為另外五段參雜著芭蕾與現代舞步的運動加深厚度。許芳宜所編的《出口》(Way Out)也在群舞的編制下展開一種重複的來回與攛動,年輕舞者們抽搐似地抖落某些不可見的身體徵候;左右、前後來回於直線斜線間,進之退之,走走停停;工業機械式的頓點動作伴隨閃爍的光影效果,於跳躍的瞬間遁入黑暗,結束於一股終於從迴圈重複中躍升的力量,一股脫離重力向上的衝勁,使方才重複動作所累積的荒謬有了最終出口。

通過重複所累積或攜帶的力量,強化或加深了舞蹈動作的生命力度。這在以印度傳統神話為靈感的《靈知》(Gnosis)之中推向了極致。「重複」與「即興」在阿喀郎˙汗(Akram Khan)所編的《靈知》巧妙地揉合,主要表現在第一幕〈生命的祭儀〉的空手擊鼓姿態以及第五幕〈哀悼與火焰〉的隨樂旋轉與隨聲發顫以至於純粒子震動般的變形消解。許芳宜的手勢乾淨清楚,在力量收尾的時刻與鼓點一起收攏,轉入下一股力流,張力鋪蓋於流暢與切點的無間延續之中。「即興」並不來自舞者意料之外的直覺動作,即興反而作為一種「效果」帶給觀眾震撼,彷彿那只是巧合的機遇時刻,攜帶著即興的快意。

在第五幕,舞者動能被音樂帶向某種自我控制的邊緣,在重複的動作中正醞釀著某種爆發,生死未卜的時刻卻都指向生命的真實。阿喀郎˙汗的身體在人聲的追逼下,進入法蘭西斯.培根(Francis Bacon)畫作一般的模糊型態,快頻率的閃光效果又彷彿將躍然紙上的《臨摹委拉斯蓋茲的教宗英諾森十世肖像習作》(Study after Velazquez's Portrait of Pope Innocent X, 1953)疊入電影聲光的動態影像之中,一片黑暗與靜寂,隨之而來的是爆出的掌聲與呼聲震動蔓延,應和舞台。

從一段小節的重複,到集體動作的重複,到個人動作的重複,直到解離為閃光、聲波、顫動的擾動,舞作的韻律似乎也從靜謐的細流凝聚為暴烈的騷亂,在各種力量造就的效果之間觸動觀眾的生命感受。當最終所有表演媒材(聲音、光影、身體)都一致推向單純的粒子狀態,形體解離為最鬆散,力量反而凝縮為最劇烈密實,人們在不可思議的失速重複之中,撞擊到初生與死亡共伴的絕妙之境。如果舞蹈在某種意義上正探問著生命與動態的展現,《生身不息》似乎從隱匿的微觀動作引爆了難以直接描繪的強勁動力,或可稱生命力亦或是死亡趨力,然總是生生不息。

《生身不息》

演出|許芳宜&藝術家

時間|2012/10/26 19:30

地點|國家戲劇院